Es war irgendwann in den späten Neunzigern , als wir mit dem IT-Dienstleister zusammensaßen, der für unsere kleine Bürogemeinschaft das Computer-Netzwerk administrierte. „In naher Zukunft”, so sprach der Fachmann, „werdet Ihr gar keine Daten mehr auf den Festplatten Eurer Arbeitsplatzrechner abspeichern, Eure ganzen Ordner und Dateien liegen dann im Netzwerk.” Das sei viel sicherer, denn die Datenspeicher des Netzwerks würden permanent gespiegelt, das Risiko von Datenverlusten sei also erheblich geringer als wenn jeder auf seiner eigenen PC-Festplatte vor sich hin arbeitete. Ginge so eine einzelne Platte kaputt, seien die Daten womöglich unwiederbringlich verloren, aber im Netzwerk mit seinen permanenten Backups aller Laufwerke seien wir vor derlei Unbill gefeit.

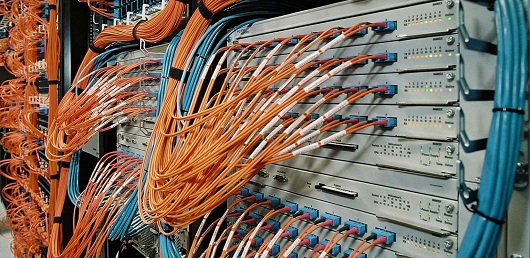

Um ehrlich zu sein: Ich fand die Vorstellung seinerzeit ziemlich gewöhnungsbedürftig. Mein ganzes bisheriges Userleben lang – damals immerhin fast 15 Jahre – war es normal gewesen, dass man seine eigenen Daten auf dem lokalen Rechner abspeichert und nur die Dinge auf die Netzwerk-Laufwerke spielt, die auch für alle gedacht sind. Es war also schon eine Umstellung, sich mental von dem gewohnten lokalen Datenträger in der grauen Kiste unter der Schreibtischplatte zu lösen und seine Arbeit komplett dem Netzwerk anzuvertrauen. Aber zumindest waren die Racks, Kabelgewirre und blinkenden LEDs im Serverraum noch bei uns auf der Büroetage und somit nicht komplett aus den Augen, aus dem Sinn.

Doch jetzt wird uns der nächste Schritt weg von der lokalen Datenhaltung als die Lösung aller IT-Probleme angepriesen: Cloud Computing ist das Zauberwort, das uns von der Last eigener IT-Infrastukturen fast völlig befreien soll. Wikipedia beschreibt das Phänomen wie folgt: Ein Teil der IT-Landschaft (in diesem Zusammenhang etwa Hardware wie Rechenzentrum, Datenspeicher sowie Software) wird auf Nutzerseite nicht mehr selbst betrieben oder örtlich bereitgestellt, sondern bei einem oder mehreren Anbietern als Dienst gemietet, der meist geografisch fern angesiedelt ist. Die Anwendungen und Daten befinden sich dann nicht mehr auf dem lokalen Rechner oder im Firmenrechenzentrum, sondern in der (metaphorischen) Wolke (engl. „cloud”).

Bei den nimmermüden Nerdforschern von Forrester Research heißt es neuerdings gar, der PC sei tot, es lebe die PC – die Personal Cloud. Forrester versteht darunter „ein Set aus persönlichen Geräten und gebündelten Online-Services”. Konfiguriert und kontrolliert werde diese Umgebung von den Anwendern selbst. Eine großangelegte Umfrage von Forrester habe zutage gefördert, wo aus Anwendersicht derzeit der Schuh drückt: Die Anwender kämpften damit, Fotos und Dateien mit anderen zu teilen und klagten darüber, dass sie sich die vielen Benutzernamen und Passwörter kaum noch merken können. Und während sich Arbeitswelt und Privatleben zunehmend vermischen, hantierten die Menschen mit immer mehr unterschiedlichen Endgeräten (PCs, Notebooks, Netbooks, Tablets, Smartphones etc.). Für die Forrerster-Forscher liegt die conclusio also klar auf der Hand: Wer seine eigene Informationsumgebung besser in den Griff bekommen will, müsse sich von der bisherigen, PC-zentrierten Arbeitsweise verabschieden. Stattdessen biete eine persönliche Cloud unabhängig vom Endgerät eine Basisumgebung mit Anwendungen wie Office-Apps, Kalender, Kontakte und E-Mails. Zu diesen Basisdiensten kämen bei Bedarf speziellere Anwendungen – Backup-Dienste, Daten-Synchronisierung, Filesharing- oder Collaboration-Angebote.

Klingt unsexy oder nach Lösungen für Probleme, die doch nicht so dringlich sind? Ja, aber bei Licht besehen stehen wir, um mal ein schiefes Bild zu benutzen, längst mit einem Bein in der Datenwolke drin. Zum Beispiel, wenn wir unsere Emails nicht mehr per pop3-Abruf ins Mailprogramm des heimischen Rechners holen, sondern unseren Mailverkehr über das Web-Interface von Googlemail oder GMX abwickeln, Dokumente im Netz bearbeiten oder Fotos mit Bilderdiensten wie picasa verwalten. Aber sind wir – und unsere Kommunikations-Infrastruktur – schon so weit, dass wir auf die lokale Datenhaltung weitgehend verzichten können und uns nur noch mit irgendwelchen kleindimensionierten Endgeräten in die schier unendliche Datenwolke einwählen und dort arbeiten und unsere Dateien verwalten?

Sicher, für ein Großunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im IT-Outsourcing mag die Antwort anders ausfallen als für ein Redaktionsbüro oder einen technisch aufgeschlossenen Privatanwender. Vint Cerf, einer der Urväter des WWW und mittlerweile in Diensten des Suchmachinenriesen Google, ließ unlängst verlauten, die Rechnerwolken seien „heutzutage etwa so weit, wie es die Netzwerke 1973 waren”. Also nicht völlig nutzlos, aber in vieler Hinsicht eben noch am Anfang ihrer Entwicklungsmöglichkeiten.

In den letzten Wochen häuften sich indes Vorfälle, die manchen Cloud-Evangelisten unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben dürften: Um Ostern herum hatte Amazon massive Probleme mit seinem Elastic Cloud Computing-Dienst, den unter anderem Anbieter wie die Ortungswebseite Foursquare und die Frage-Antwort-Seite Quora nutzen. Wegen diverser Probleme im Amazon-Rechenzetrum waren Foursquare und Quora mehrere Tage lang weitgehend weg vom Fenster. Viele Nutzer von Sidekick-Smartphones, das in den USA von T-Mobile vertrieben wird, büßten ihre Termine, Notizen und Kontakte in der Cloud ein. Die waren nämlich abgespeichert in einem Datencenter der Microsoft-Tochterfirma Danger, was nebenbei bemerkt auch die Frage aufwirft, wer sich solche Firmennamen ausdenkt. Aber gegen Datenverluste sind halt auch die größten Datenkraken nicht gefeit. Im Frühjahr klagten zahlreiche Benutzer von Google Mail über Probleme wie verschwundene E-Mails, Ordner und Kalender. Laut Google waren zwar lediglich 0,08 Prozent der Mailkonten von dem Problem betroffen, aber auch das sind noch 160.000 Fälle zu viel.

Solange alles läuft, wie es soll, ist die Cloud eine super Sache. Wenn nicht, wird es womöglich kompliziert und langwierig. Wer sich mit seinem ganzen Datenbestand in die Hände eines Cloud-Anbieters gegeben hat, kommt da so schnell nicht wieder raus. Zum einen aus technischen Gründen, jede Cloud-Lösung hat ihre eigenen technischen Standards und Software-Architekturen, Datenaustausch zwischen Clouds verschiedener Anbieter ist im Prinzip nicht vorgesehen. Hinzu kommt eine Überfülle von juristischen Detailproblemen, die sich aus den komplizierten Bereitstellungverträgen ergeben können. Das fängt schon an bei der Frage, wo ist der Gerichtsstand, nach welchem Recht wird verhandelt, wenn man sich mit Google oder Amazon wegen deren Cloud-Diensten zankt? Was, wenn der Cloud-Anbieter Pleite geht? Die Erfahrungen von Firmenkunden zeigen jedenfalls noch Optimierungsbedarf: Fast jede zweite Firma, die Cloud-Dienste in Anpruch genommen hat, beklagt in einer Umfrage Sicherheitsmängel und andere Missstände. Glauben wir ernsthaft, dass wir als Endverbraucher in der Cloud im Zweifelsfall besser dastehen würden als die Firmenkunden? Ich würde nicht darauf wetten. Das Risiko, mit einer tollen Cloud-Lösung im Regen zu stehen, ist womöglich auch nicht geringer als bei einem lokalen Festplattencrash wichtige Daten zu verlieren.