Wenn Firmen anfangen, ihre Kunden zu beschimpfen, ist das Ende meist nah.

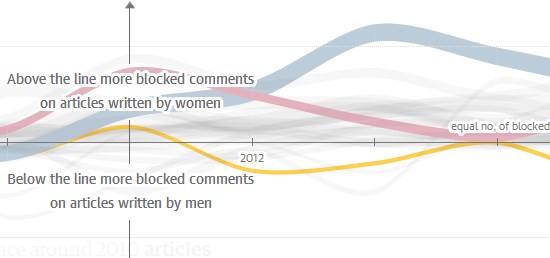

Vor einem Monat war es beim britischen Guardian so weit. Die Zeitung, die durch ihre Zusammenarbeit mit Wikileaks und Edward Snowden vielleicht zur wichtigsten Stimme der digitalen Aufklärung geworden war, blickte in ihre eigene Kommunikation mit den Lesern, und veröffentlichte eine wenig erbauliche Untersuchung: Die zehn am heftigsten angegriffenen Autoren waren acht Frauen und zwei “non-white“ Männer. Der Guardian schob ein Editorial hinterher, das erklärte, wie er die Freiheit des Netz gerade sieht:

Free speech online can be revolutionary. But it can also poison the very bloodstream of democracy

Für eine mittlerweile global agierende Zeitung, die sich mit den mächtigsten Geheimdiensten des Westens, Politikern und Gerichten angelegt und viel für genau diese Freiheit getan hat, ist das ein ernüchterndes Statement. Owen Jones – ein ehemaliger Gewerkschaftslobbyist und einer der vielen linkslastigen Neuzugänge beim Guardian während dessen Expansionsbestrebungen – sieht den Dialog mit den Lesern am Scheideweg:

Now we can have a two-way conversation, a dialogue between writer and reader. But the comments have become, let’s just say, self-selecting – the anonymously abusive and the bigoted increasingly staking it out as their own, leading anyone else to flee. Such is the level of abuse that many – particularly women writing about feminism or black writers discussing race – have simply given up reading, let alone engaging with, reader comments.

Was ein erstaunlich hartes Urteil eines liberalen Mediums über eine Leserschaft ist, die auf der anderen Seite durch ihre Treue und ihr Klickverhalten dafür sorgt, dass die eher kleine Printzeitung im Digitalgeschäft eine weltweit beliebte Marke geworden ist. Wenn man einmal notorische Trolle herausrechnet, sollten Kommentatoren eigentlich die treuesten und offensten Leser sein, die am ehesten der Kundenbindung zuträglich und bereit sind, im Netz als „Evangelists“ der digitalen Marke aufzutreten. Der Guardian verdankt seinen Einfluss auch genau jenen, die seine Inhalte im Netz weiter verbreiten und dadurch mehr Leser auf die Seite locken.

Nun deutet Owen Jones schon an, worum es im Kern bei der “dark side“ seiner Leserschaft geht: Um Fragen des Feminismus und der Ethnizität. Der Guardian hat in den letzten Jahren Autorinnen und Autoren wie Owen eine Heimat gegeben, die man im Netz auch als “Social Justice Warriors“ bezeichnet, und die nun offensichtlich besonders von den Kommentarkonflikten betroffen sind: An erster Stelle ist die amerikanische Radikalfeministin Jessica Valenti, die eine erfundene Gruppenvergewaltigung ein einer Universität mit dem Schlachtruf “I stand with Jackie“ verteidigte, obwohl längst klar war, dass sie – und mit ihr der Guardian und viele andere Medien- einer Borderlinerin und einer versagenden Journalistin auf den Leim gegangen war. Oder die israelfeindliche Autorin Laurie Penny, deren pauschalisierende Aussagen über Männer und andersdenkende Frauen schon ein gerüttelt Mass an “dark side“ in die Debatten einbringen.

Der Guardian war jahrelang als Sprachrohr dabei, als eine gewisse Emma Sulkowicz versuchte, ihren von Vergewaltigungsvorwürfen frei gesprochenen Exliebhaber öffentlich mit Vorwürfen zu ruinieren. Der Guardian gab der fragwürdigen Connie St. Louis eine Bühne, um ihren Rufmord gegen den Nobelpreisträger Tim Hunt voranzutreiben. Dass der sich als Opfer gebende Guardian momentan nicht mit einstimmt, da Teile der britischen Labourparty und deren Vorsitzender eine Hetzjagd gegen die als konservativ geltende BBC-Journalistin Kuenssberg veranstalten, ist eine bemerkenswerte Ausnahme – dafür ist erneut die Klage über “Trolle“ gross. Professoren, die in England mit den dortigen Political Correctness Bestrebungen ein Problem haben, werden weniger freundlich abgehandelt – der religionskritische Zoologe Richard Dawkins, der manchen Linken nicht konform genug ist, wurde für den Troll des Jahres 2013 nominiert. In Amerika ist und bleibt der Guardian ein wichtiger und einseitiger Medienpartner der “Campus Rape“ Debatte. Der Guardian ist nicht linkskiberal – er definiert, was linksliberal zu sein hat, und lässt Abweichungen nicht zu: Abusive und Hate Speech sind immer die anderen.

Kurz, es ist kaum möglich, die Website zu besuchen und nicht auf neue, linke und sehr zugespitzte Positionen zum Zustand der Welt zu stossen, die bis zu den Standpunkten des Guardians böse und gemein ist. Dazu kommt eine ausgeprägte Verbots- und Empfehlungshaltung, die dem Leser erklärt, wie er sich besser verhalten sollte. Und natürlich droht beim Guardian immer die rechte Weltherrschaft. Tories ist England, Trump in den USA, Umweltvergiftung, Gesundheitsgefahren, und ab und zu ertönt Jubel, wenn man etwa den beliebten, aber gefeuerten TV-Moderator Jeremy Clarkson den eigenen politisch korrekten Lesern zum Frass vorwerfen kann. Der Guardian bietet reichlich Ansätze zu Debatten, aber er führt sie selbst nicht gerade so, als sei er sonderlich an abweichenden Meinungen interessiert.

Die Leute, die der Guardian unter dem Chefredakteur Rusbridger und nach den Welterfolgen mit Assange und Snowden eingekauft hat, sind nicht wirklich Ausdruck einer breiten Meinungsvielfalt. Der Guardian besetzt eine linksliberale Nische, aber mit einem Aufwand, als sei er ökonomisch eine publizistische Weltmacht. Das kann man als Leser, wenn man von der Arbeit des Guardian überzeugt ist, fördern. Der Guardian verlässt sich darauf, denn das Stiftungsvermögen, von dem er zehrt, stammt aus dem Verkauf einer Internetanzeigenfirma, die früher jährlich Gewinne abwarf. Das Defizit zwischen den horrenden Kosten für die Onlineplattformen und den Erträgen aus Stiftung, Zeitungsverkauf und Werbung müssten und könnten die Leser tragen. 49 amerikanische Peseten Förderung im Jahr ist wahrlich nicht viel für die Zeitung, die die NSA und das State Department vorgeführt hat, und die nun gezwingen ist, massiv Personal abzubauen.

Aber es ist ein Haufen Geld, wenn ein Blatt ständig suggeriert, andere Sichtweisen wären automatisch verwerflich und ihre Vertreter Brandbeschleuniger für den eigenen moralischen Scheiterhaufen. Ich schreibe beim Guardian keine Hasskommentare, ich denke mir immer: “Moment, liebe Autoren, da wäre ein wenig differenzierte Haltung, mit etwas Rücksicht auf den kulturellen Kontext, und Betrachtung aller bekannten Fakten…“ – und dann gebe ich auf. Es lohnt sich nicht. Ich lese gern andere Meinungen, man muss mir nicht nach dem Mund schreiben, aber der Guardian setzt auf eine harte, ideologische Linie, die an keiner Stelle selbstironisch durchbrochen wird. Das ganze Projekt verkörpert in seinen besten Momenten die Aufklärung, aber im täglichen Umgang stellt es einem dauernd die Frage: Wir oder sie? Bist Du auf unserer Seite oder der falschen? Die Ausweitung der Redaktion hat Leute an die Tastaturen gebracht, für die das totalitäre Motto “Listen and believe“ der grundlegende Anspruch an die Leser ist. Das ist mir so unsympathisch, dass ich nicht mehr zahle, obwohl es mir sehr wichtig erscheint, dass es ein Sturmgeschütz wie den Guardian in seinen guten Momenten gibt.

Es mag angesichts der amerikanischen und britischen Innenpolitik auch Sinn machen, extreme Positionen zu vertreten. Die grossen Leistungen sind wichtig und unbestritten, aber darüber hinaus geht der Medienkonzern seinen Weg zu einer sehr klar definierten und spitzen Zielgruppe. Diese Zielgruppe gilt als richtig, abweichende Meinungen gelten als “dark side“. Ich habe mir die langen Kommentardebatten um Campus Rape, Racism und Political Correctness dort angeschaut, weil sie, anders als die Beiträge selbst, durchaus vielstimmig sind: Da ist jede Menge Emotion drin. Für ein Produkt wie eine Zeitung kann das gut sein, wenn sie es annimmt und nicht verdammt.

Was nun über die desolate Finanzlage der Stiftung und die ausbleibende finanzielle Unterstützung durch die Leser bekannt wird, und über die Bewertung ihrer eigenen lesenden Kunden, spricht eher für krasse Fehleinschätzungen des Schreibpersonals. NSA und Botschaftsdepeschen sind fraglos Themen, die das gesamte liberale und teilweise auch konservative Spektrum kommen lassen. Das soll nun als Klickvieh sektiererischer Editorials für Umsätze sorgen. Aber Debatten sind selten wie bei der Totalüberwachung des Internets eindeutig in Gut und Böse geteilt. Der Guardian jedoch führt – zumindest nach meinem Empfinden – alle Debatten so, und wer sich dort überall bestätigt sieht, nuss schon ein sehr einheitlich links gebürstetes und reines Weltbild haben.

Diese Leute gibt es sicher, aber sie zahlen die vielen Mitarbeiter nicht. Deshalb verbrennt der Guardian Geld, beschimpft seine früher begeisterten Leser als Gift, und kritisiert die freie Rede im Internet. Der Guardian schreibt nicht für das Internet, sondern für “The web we want“. Es wird spannend sein zu sehen, ob der Guardian dieses Web irgendwo findet, ohne darüber pleite zu gehen.