Ende November feiern die US-Amerikaner Thanksgiving, und wer eine Familie hat, besucht sie und versucht, die bei solchen Anlässen üblichen Streitereien zu vermeiden. Tellerwerfen gilt als unfein, auch Schusswaffengebrauch gegen Anverwandte wird kritisch gesehen. Ungezählt sind die Hollywoodfilme, die sich an Thanksgivingdesastern delektieren, aber die Mehrheit ist guten Willens, sich mit allen ins Benehmen zu setzen, Konflikte zu bereinigen und Familie als Kernzelle des Staates bewusst und positiv zu leben. Vielleicht ist die Präsidentenwahl deshalb auch Anfang November – man weiss, dass sich alle bald wieder zusammen setzen müssen, und dann beim Truthahn die politischen Differenzen beigelegt haben sollten. Die Wochen nach der Wahl, so hässlich der Kampf davor auch gewesen sein mag, sind daher vom Versucht dominiert, die Gräben zu verfüllen, sich die Hand zu reichen und zu schauen, wie man klar kommt. Das ist aus ideologisch-reiner Sicht nicht immer schön, aber Trumps erbittertste Gegner (nach den Journalisten) haben inzwischen verstanden, was kommen wird, und sind mit fliegenden Fahnen übergelaufen: Die wichtigsten Internetkonzerne haben dem President Elect gratuliert und gebeten, ihre Wünsche wohlmeinend aufzunehmen.

In einem offenen Brief. Damit es alle sehen. Aus europäischer Sicht sieht dieses Zusammenraufen zur Erhaltung der eigenen Vorteile immer rektalrobbend etwas schäbig und prinzipienlos aus, aber die USA werden von zwei gleich grossen Parteien dominiert, deren Anhänger dauernd miteinander auskommen müssen, soll das Land wirklich “God’s own country“ bleiben. Ist die Wahl vorbei, akzeptieren alle schnell den Ausgang, rotten sich hinter dem Präsidenten zusammen und ändern ihren Ton. Das kann verheerende Konsequenzen haben, wie beispielsweise bei George W. Bush, seinen gescheiterten Kriegen in Afghanistan und im Irak, und eingebetteten Medien, die sich zum Werkzeug der staatlichen Propaganda machten. Auf der anderen Seite sorgt das System für stabile Verhältnisse: Die meisten Präsidenten werden wiedergewählt und können das Land weitgehend unangefochten führen. Bürger, Firmen und Organisationen wissen dauerhaft, woran sie sind, und arrangieren sich damit. Der Umstand, dass die USA föderal sind, ist da sehr hilfreich: Das Leben in ländlichen Pennsylvania und im städtischen Boston kann und darf sehr unterschiedlich sein. Wie man sich arrangiert, ohne sich zu unterwerfen, zeigt momentan die New York Times mit Beiträgen wie diesem:

Er stammt vom moderat konservativen Kolumnisten Ross Douthat und ist mit seinem Mark-Twain-Humor in bester amerikanischer Tradition. Douthat behauptet, der Beitrag werde erst in vier Jahren geschrieben und sei durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum jetzt bei ihm gelandet. Darin entwirft der zukünftige Autor eine Rückschau dessen, was Amerika in den letzten Jahren an Gutem und weniger Gutem erlebt hat, und warum die Amerikaner sich weitgehend an Trump gewöhnt haben werden, der nun vor seiner Wiederwahl steht. Es ist eine willkommene Abwechslung zu vielem, was man sonst so lesen muss: Nicht umsonst muss Rabbi Michael Lerner in der New York Times auffordern, die Linke sollte das Beleidigen der Trumpwähler beenden – und der progressive Lerner selbst wäre der Letzte, dem man unterstellen könnte, er würde mit Trump kooperieren.

So war das früher. Heute gibt es Internetpublikationen wie Slate, die zur Washington Post gehört, die wiederum dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört. Bei Slate schreibt der politische Chefreporter Jamelle Bouie als Antwort auf Lerner, es gäbe schlichtweg keine gutem Trumpwähler: Der Beitrag, der pauschal immerhin einem Viertel der amerikanischen Wahlberechtigten abspricht, dass sie für ihre Entscheidung moralisch akzeptable Gründe haben, steht in einer Reihe mit Beiträgen, die Bouie vor der Wahl verfasste, und die meist von Vorwürfen des Rassismus geprägt sind. Der Verfasser ist ein Beispiel für eine Journalistengeneration, die mit dem Internet und seiner verkürzten, scharfen Kommunikation gross wurde, und im manichäischen Denken verhaftet ist: Wenn jemand eine andere Meinung hat, muss sie falsch, verwerflich und amoralisch sein. Die Linie wird von Slate nicht nur geduldet, sondern getragen: Der Twitteraccount des Projekts fragt die Leser, ob sie Geschichten kennen, in denen Trump Abtreibungen bezahlt habe:

Derartige obszöne Aufrufe zur Denunziation eines Mannes, den die Demokraten schon vor der Wahl vermutlich nach allen Regeln der Kunst ausgeforscht haben, sind im normalen Journalismus unüblich. Der Niedergang der Sitten wird nur verständlich, wenn man die andere Seite betrachtet: Die Tea Party und mit ihr verbündete Schmuddelmedien hatten nach der Wahl von Obama mit ähnlich schäbigen Methoden versucht, den Präsidenten mit der Suche nach seiner kenianischen Abstammung oder islamischen Religion zu diskreditieren. Die Saat des Hasses ging offensichtlich auch bei der Huffington Post auf, die sich offen auf Clintons Seite stellt und nun den “media acivist“ Cathy Renna zu einem Grundrecht der Demokratie erklären lässt, dass Stimmen für Trump ein Hassverbrechen ist:

Renna versteht sich als PR-Guru der homosexuellen Szene, die er mit seinem Beitrag aufrütteln will, gegen das “Regime“ von Trump zu kämpfen. Damit ist er bei der Huffington Post nicht allein. Dort befindet sich die Redaktion offensichtlich immer noch im unbarmherzigen Wahlkampfmodus.

Bei den Jüngeren hat die Huffington Post die New York Times als Leitmedium abgelöst. Während die Grey Lady erkennbar versucht, Ursachen für die Niederlage Clintons zu erforschen und Trumps Weg ins Weisse Haus kritisch zu begleiten, sucht die Huffington Post nach allem, was zur Schlagzeile taugt: Demonstrationen. Übergriffe, Trumps Familie, die falsche Einstellung seiner Wähler, sogar Republikaner, die nicht auf Seiten Trumps sind: Wer seine Informationen bei nur Ariana Huffington bezieht, könnte sich kurz vor dem Ausbruch einer Diktatur und eines Bürgerkriegs wähnen.

Dabei schwinden alle Grenzen zwischen Aktivismus und Journalismus. Egal ob Vice, Buzzfeed oder Jezebel: Was an Medien im Internet, urban und jung sein will, wird nicht müde zu betonen, dass der Kampf jetzt erst richtig beginnt. Ursachenforschung oder Verständigung über die Gräben hinweg passt nicht in die Agenda von jungen Medien, die, ähnlich den Zuhörern radikaler Radioprediger im Mittelwesten, ihre eigene Filterbubble behalten wollen. In dieser Welt ist man vom gestohlenen Sieg für Clinton so überzeugt, wie man bei FOX vor vier Jahren nicht glauben konnte, dass Obama zum zweiten Mal gewonnen hat. Das progressive, angeblich liberale Amerika an den Küsten will und bekommt im Internet einen Safe Space der absoluten Deutungshoheit, den es nur verlässt, um sich zu beschweren und zu verlangen, dass sich die Realität ihren Wünschen anzupassen hat.

Dieser Aufruf der Fat-Acceptance-Aktivistin Lindy West an ihre Follower, Druck in den Parlamenten zu machen, ist auf den ersten Blick vollkommen sinnlos: Der allseits kritisierte Steve Bannon, Chef von Breitbart und zukünftiger Chefstratege im Weissen Haus, wird allein vom Präsidenten berufen. Er muss nicht von demokratischen Abgeordneten bestätigt werden. Aber Lindy West ist mehr als nur eine Aktivistin: Beim Guardian, wo sie als Kolumnistin regelmässig schreibt, darf sie in dieser Sache geich noch einmal nachlegen und erklären: Wer in den Parlamenten nicht für ihren Kampf gegen Trump ist, ist gegen sie.

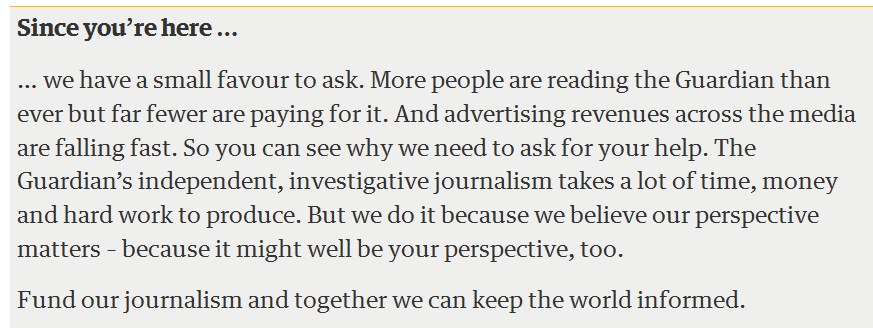

Für den linksliberalen Guardian ist die US-Wahl nach dem Brexit und der für Labour verlorenen Wahl in England die dritte schwere Niederlage in Folge – und diesmal ist es mehr als nur eine Wahl, bei der sich das Blatt für die Verliererseite aussprach. In den USA versuchte der Guardian mit einer grossen Onlineredaktion Fuss zu fassen. Lindy West ist nur ein Beispiel für eine Mannschaft, die herkömmliche Zeitungen deutlich links überholte und genau dort Schwerpunkte setzte, wo auch Clintons Kampagne Erfolg haben wollte: Bei den jungen, gebildeten, städtischen und gut verdienenden Wählern, die zwar von der Globalisierung und dem Aufschwung profitieren, sich selbst aber auf Seiten der sozialen Gerechtigkeit verorten. Clintons Sieg hätte den Guardian in die erste Reihe der Medien katapultiert, denen die neue Präsidentin – nach dem Debakel mit den Botschaftsleaks – viel zu verdanken hat. Der Guardian hätte sich möglicherweise über eine Vielzahl von Online-Abos freuen können, und über exklusiven Zugang zu Zirkeln, die die Politik des Landes entscheiden. Jetzt ist der Guardian in einem republikanisch dominierten Land ein überambitioniertes Onlineprojekt einer darbenden britischen Zeitung, die in den USA ein Drittel der Mitarbeiter feuern musste. Er hat nichts mehr zu verlieren, wenn die Feministin und Clintonunterstützerin Jessica Valenti noch einmal “Monster“ in Richtung von Trump ruft.

Während sich die echte Tea Party immer über die Unterstützung durch ebenso vermögende wie abseitige Gönner freuen konnte, wendet sich der Guardian mit flammenden Appellen an die Leser, das Projekt mit Abos oder Spenden zu unterstützen. Der Guardian positioniert sich als Watchdog gegen Trump und weist auf die prekäre Situation der Medien hin, deren Werbegeschäft leidet. Das Blatt will von eben jener aufgebrachten Stimmung und Angst vor Trump profitieren, die sie selbst miterschaffen hat:

Tatsächlich gibt es in den USA sogenannte “Snowflakes“, ängstliche, traumatisierte, sozial gerechte Wesen, die sich für alle Minderheiten einsetzen und sich als die Verfolgten von Hass und Ausgrenzung begreifen, und deshalb stets bereit sind, die gnadenlose Entlassung von Professoren zu fordern, deren Lehrinhalte nicht mit Triggerwarnungen versehen werden. Diese Szene hat ihre publizistische Heldinnen, und sie wird von Onlinemedien dauernd dazu aufgerufen, jetzt auf keinen Fall mit Monstern, Neofaschisten, Nazis, Antisemiten, KKK-Anhängern, Rechtsextremisten, Vergewaltigern, zukünftigen KZ-Erbauern etc. pp., – was immer Medien gerade einfällt, um möglichst drastisch zu klingen – Frieden zu machen. Wer sich nur auf diesen Seiten bewegt, muss überzeugt sein, dass das Vierte Reich gerade entsteht, so wie die Tea Party überzeugt war, dass Obama die USA an die Russen, Chinesen und Muslime verrät. Angst lässt Menschen auf die Strassen gehen, und Angst öffnet ihre Geldbeutel.

Es ist völlig unklar, wohin nach diesem Wahlausgang die für Onlinemedien entscheidenden Werbebudgets gehen. Möglicherweise schalten Firmen schnell auf konservative Leitbilder um, und vielleicht kommt es zu einer inneramerikanischen Umverteilung zu Trumps Anhängern, die die Bewohner der liberalen Küsten bezahlen werden. Die rituelle Unterwerfung der Internetkonzerne deutet darauf hin, dass nicht alle im heldenhaften Kampf gegen eine unabänderliche Präsidentschaft stehen möchten, und ob sich politisch bewegte Studenten noch ihre Empfindlichkeiten leisten können, wenn sie ins Berufsleben wechseln, muss sich auch noch zeigen. Je mehr Amerikaner sich mit Trump abfinden, desto schwieriger wird die Lage für Medien, die von der Spaltung der Gesellschaft profitieren wollen. Und möglicherweise deutet die niedrige Wahlbeteiligung auch darauf hin, dass die Forderungen der linken Tea Party bei der grossen Mehrheit weitaus weniger gut ankommen, als es momentan in den progressiven und sozialen Medien dargestellt wird. Es wäre nach Clintons Nichtwahl nicht die erste platzende Medienblase.

Falls Sie aber glauben, Sie wären von deutschen Medien besser informiert, ist hier noch ein Text der Feministin, Aktivistin und ehemaligen deutschen Buzzfed-Chefin Juliane Leopold, die öffentlich mit einem Freund wegen seiner Wahlentscheidung Schluss macht. Heute ist sie strategische Beraterin bei Tagesschau.de.

Trauen Sie keinem. Denken Sie selbst.