Und wie du wieder aussiehst,

Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm

(Was sollen die Nachbarn sagen?)

Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte

Musst du die denn färben?

Die Ärzte: „Junge“

Als die Ärzte 2007 diesen Song rausbrachten, war ich zwar nicht mehr kinderlos, aber noch immer naiv genug, diesen Refrain laut grölend mitzusingen, diese Spottvers auf die ultimativen Spießereltern, die ihren Sohn zurechtbiegen wollen und beim vergeblichen Versuch verzweifeln.

So, nein, so würde ich als Mutter niemals werden, auf keinen Fall. Das hatte ich ja schon bei den eigenen Eltern gehasst, dieses In-Backförmchen-passend-gemacht-werden. Ich würde liberal und offen sein für das, was mein Kind so mitbringt und wie es sich entfaltet. Denn so lautet doch das erste elterliche Gebot: Du sollst Dein Kind vorbehaltlos lieben.

Das sagt sich sehr leicht, wenn das Kind unschuldig pupsend in der Wiege liegt und noch ganz viel schläft. Dabei sehen sie immer so wunderbar friedlich aus. Wir Eltern sind dann ohnehin noch hormonell übersteuert und feiern im ersten, vielleicht auch noch zweiten Jahr begeistert die Anzeichen eines knospenden freien Willens. Aber es wird schon etwas schwerer, wenn Kinder ihre ganze überschäumende Kleinkind-Energie entfalten und absolut nichts mit den Familienerbstück-Legosteinen anfangen wollen, mit denen sich vorher schon die ganze Sippschaft stundenlang und vor allem still vergnügen konnte. Man bemerkt zum ersten Mal schmerzlich: Dieses Kind ist anders als ich.

Es ist tatsächlich ein Schmerz, wenn man feststellt, dass dieses kleine Wesen sich nicht so verhält, wie wir uns das wünschen. Der Verstand und all die Erziehungsratgeber wissen längst: Das ist alles normal, das soll so sein, schließlich haben wir im Krankenhaus keinen Klon in Arbeit gegeben, sondern noch etwas richtig Selbstgemachtes in die Welt gesetzt. Etwas, das einen freien Willen hat und den auch entfalten soll.

Aber der Schmerz ist da, vor allem über die Erkenntnis, dass wir uns nicht frei machen können von Erwartungen an unser Kind, so sehr wir uns das auch vorgenommen hatten. Und dass dies wohl nur ein kurzer erster Blick in die Kiste all der uneingestandenen Hoffnungen ist, die man mit dem eigenen Nachwuchs verbindet.

Früher war das viel einfacher, da wurde so eine Kiste gleich am Anfang auf den Tisch gestellt, unter lautem Getöse aufgeklappt und der ganzen Verwandtschaft verkündet, was drin war: „Gott sei Dank ein Junge, der kann dann später mal den Betrieb übernehmen.“

Heutzutage geht man damit nicht mehr so offensiv um. Man hat ja dazugelernt, dass eine so frühe Weichenstellung nicht unbedingt ein Garant für dauerhaftes Familienglück oder friedliche Weihnachtsfeste ist. Aber die Kiste mit den Erwartungen ist noch da, steht im Regal und ehe man sich es versieht, rappelt es da drin und man schaut doch noch hinein.

So ein wenig immaterielles Erbe dürfte es doch schon sein? Die Vorlieben, die liebenswerten Spleens, die Stärken – was wäre denn so falsch, sie in seinem Kind entdecken zu wollen? Es macht doch Spaß zu sehen, wenn das eigene Kind genauso begeistert wie man selbst den Tennisschläger schwingt und man davon träumen kann, irgendwann mal ein gemeinsames Match zu spielen oder gemeinsam Turniere zu besuchen. Oder wenn das Kind sogar ein Talent hat, dass dem eigenen einen Schritt voraus ist und man es hochleben lassen kann, fördern möchte, die Chance sieht, den eigenen Steffi-Graf-Traum noch mal zu leben. Man ganz trunken wird vor elterlicher Begeisterung.

Ich könnte mich total einfühlen in so eine Trunkenheit. Bestimmt. Wenn mein Kind nur irgendein Talent hätte, das mir bekannt vorkäme. Aber wenn ich zum Beispiel lauthals singe, bleibt sie stumm. Und das ist im Namen der Musik auch gut so.

Ich weiß noch wie irritiert ich war, als mein Kind zum ersten Mal ein Lied mitsang, das es im Radio hörte. Wie jeder Ton, den sie hervorbrachte, in meinen Ohren quengelte und ich überhaupt nicht verstand, dass sie nicht hören konnte, dass sie völlig falsch lag.

Der Grundschulchor schien danach genau der richtige Ort, um das in Ordnung zu bringen. Im großen Durcheinander der kleinen Stimmen ging mein Kind als nicht allzu störend durch, aber jedes Üben zuhause war, gelinde gesagt, überraschend. Die Chorleiterin bemühte sich dann auch nicht sonderlich darum, meine Tochter für ein weiteres Jahr zu gewinnen.

Dabei hatte ich doch alles so schön in meinem Kopf zurecht gelegt: Das Kind würde ein Instrument spielen und Musik lieben lernen. Wir würden zusammen den Ärztesong grölen und uns auf unseren Gitarren/Geigen/Schlagzeugen begleiten und viel Spaß haben. Das Kind würde sich ganz neue musikalische Welten erschließen, in die es abtauchen und in denen es Trost finden würde. Aber daraus wurde nichts und ich fühlte so ein kleines gemeines Gefühl von Enttäuschung. Die guten Erinnerungen ans Gitarre spielen, Lieder singen am Lagerfeuer, üben bis die Finger brennen, aber mit dem stolzen Gefühl, einen Lauf geschafft zu haben, ein Auftritt vor anderen mit Applaus fremder Menschen, solche Erlebnisse hätte ich meinem Kind sehr gegönnt – doch mein Kind spielte nicht mit.

Sie liebt Musik nur passiv, als Dauerbeschallung. Dabei aber in einer Bandbreite, die ich in meinem Leben nicht mehr erreichen werde. Sie weiß, wer John Denver ist und Donna Summer, hört ungarische Punkbands und südkoreanische Girlgroups. Ihr Wunsch zu hören und sich begeistern zu lassen ist grenzenlos. Liedtexte auf Englisch versteht sie mittlerweile besser als ich und wenn wir uns gemeinsam Filme in der Originalversion ansehen, schalten wir die Untertitel nur noch auf meinen Wunsch an.

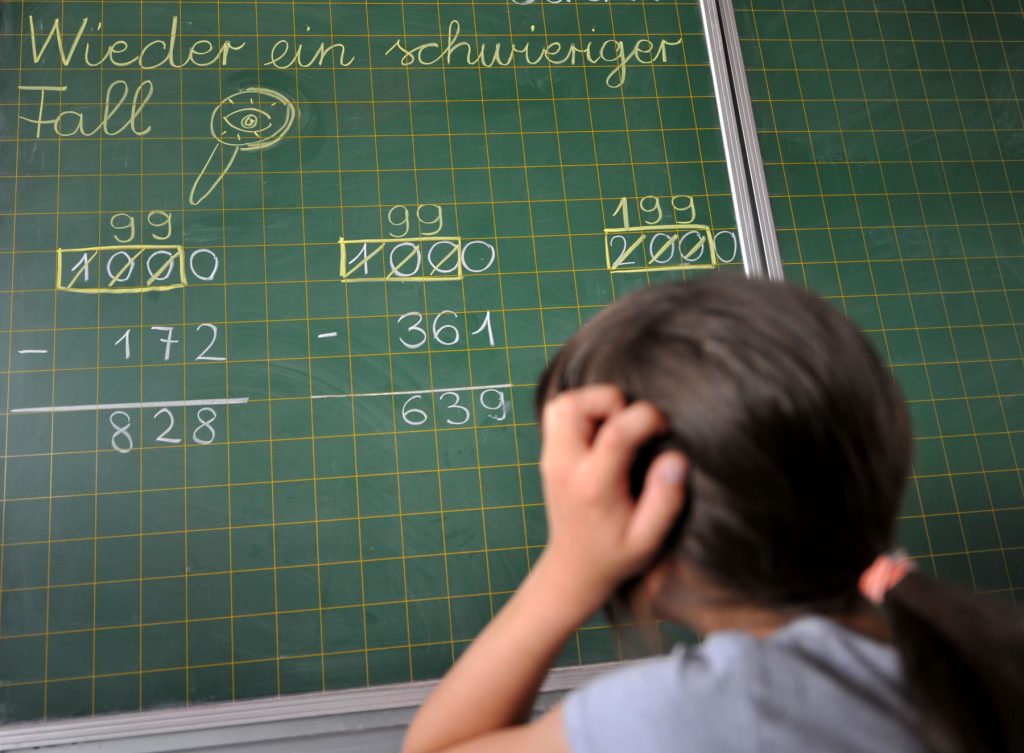

Ganz anders in der Mathematik. Mir fiel das Rechnen nie schwer, daher war ich völlig verblüfft, dass meinem Kind einfachste Rechenaufgaben größtes Kopfzerbrechen machten. Schon als Grundschülerin saß sie mit gebeugtem Haupt über den Matheaufgaben und seufzte: „Die Zahlen und ich, wir sind keine Freunde.“

Mir ist verstandesmäßig völlig klar, dass jedes Kind unterschiedliche Talente hat, aber es war für mich dennoch schwer zu akzeptieren, dass meinem Kind Dinge schwer fallen, die für mich leicht sind. Und dass eine Erwartung, die ich wohl gegenüber meinem Kind hatte, damit enttäuscht wurde.

Womit man dann ganz schnell wieder bei diesem Song vom Anfang wäre. Mittlerweile bei der Bridge, wo die Eltern nur noch jammern:

„Und du warst so ein süßes Kind.

Und du warst so ein süßes Kind.

Und du warst so ein süßes Kind.

Du warst so süß.“

Süß, nicht nur der dicken Backen mit den Grübchen wegen, sondern weil wir dich nicht verglichen haben, weil wir noch keine Erwartungen an dich hatten, die du hättest enttäuschen können.

Dabei wäre es so wichtig, sich diese Erwartungen anzuschauen und darüber zu reden. Allerdings nicht unbedingt mit dem Kind, sondern mit anderen Erwachsenen. Und damit meine ich nicht unbedingt die wohlmeinenden Eltern-Internetforen, wo man für eine Aussage wie „Mein Kind enttäuscht mich“, einen veritablen Shitstorm erntet. Das darf nicht sein, so darfst du nicht fühlen, lautet die mehrstimmig vorgetragene Antwort. Hilft aber halt wenig, wenn der Schmerz dennoch da ist. Aber ansehen sollte man sich die eigenen Erwartungen doch: Was davon kann das eigene Kind denn realistischerweise erfüllen, was nicht?

Ein Kind spüren zu lassen, dass es „nicht genügt“, ist wohl das Schlimmste, was wir ihm mitgeben können. Aber wenn wir uns nicht anschauen, was wir selbst an Erwartungen in unserer Kiste haben, wird es schwierig.

Mir hilft dabei ein Satz, den mir eine Freundin mitgegeben hat: Es geht nicht darum, dass uns die Kinder glücklich machen, sondern dass sie glücklich sein können. Das bedeutet in unserem Fall eben mehr Spotify als Hausmusik und von Pythagoras nur das Nötigste.

Wir wünschen uns Kinder, die uns ähnlich sind, dann können wir sie am besten verstehen. Wir hoffen, dass auch sie uns dann besser verstehen. Vielleicht empfinden wir ja auch so etwas wie Zurückweisung, wenn unsere Kinder die Musik, die Hobbys, den Sport doof finden, die uns so viel bedeuten. Weil die Musik, die Hobbys, der Sport ja auch ganz eigene Verbindungen der Eltern zu ihren Kindern schaffen.

Ich weiß noch, wie neidisch ich auf meine Schwester war, als unser Vater, ein begeisterter Alpinist, sie zum ersten Mal zum Klettern mitnahm. So geduldig, wie er ihr die Seilführung und die Griffe erklärte, hatte ich ihn nie zuvor erlebt, so strahlend stolz blickte er auf seine große Tochter. Die kleine Tochter, das war ich, blieb am Boden zurück, weil sie Höhenangst hatte. Ich bin nie wieder mit zum Kletterfelsen gegangen.

Wir können solche Verbindungen nicht erzwingen, wir wünschen uns gemeinsame Erlebnisse, aber sie sind leider selten planbar. Es sollte aber unsere Aufgabe sein, die Suche nach gemeinsamen Interessen nicht aufzugeben. Musikalisch haben wir uns letztes Jahr völlig überraschend bei Max Raabe getroffen: Nicht meine erste Wahl, und auch nicht die meiner Tochter, aber ein Konzertbesuch war ein guter Treffpunkt in der Mitte. Der Abend wurde viel besser als gedacht: abwechslungsreiche Musik, beste Unterhaltung, ausgelassene Stimmung, entspanntes Plaudern in der Pause. Ein Abend, der dann in eine andere Kiste gepackt wird, die der schönen gemeinsamen Erinnerungen. Der man ruhig einen besonderen Platz im Regal einräumen sollte.