Es gibt Texte, für die braucht man Magenwände aus Stahlbeton.

Man muss nicht Grossbäcker sein, um mit Brot zu Vermögen und Ansehen zu kommen. All die schönen Dinge, die in diesem Blog aus der kleinen, dummen Stadt an der Donau zu sehen sind, all die Geschichten der Vorfahren, die man öffentlich erzählen kann, all der Stuck und das Parkett und das schimmernde Mahagoniholz, all das gründet, wenn man weise genug ist, nur die letzten sieben Generationen zu betrachten, auf dem ehrbaren Bäckerhandwerk. Natürlich wird vielleicht auch die Frage aufkommen, womit dieses Bäckereihandwerk denn seine Anschubfinanzierung bekam… das ist eine lange Geschichte und sie ist zwar reich, aber nicht wirklich ehrenhaft. Ausserdem interessiert Sie, liebe Leser, ja nicht meine Vorfamiliengeschichte, sondern die Frage, wie die Kakerlake in das Brot kommt. Also, das geht so:

Sie sehen hier eine kolorierte Luftaufnahme des Stammhauses jener sieben Generationen, die letzten sechs sind darin geboren und meistens auch gestorben. Onkel K., der dieses Foto gemacht hat, jedoch starb unerwartet als Salonlöwe in München. Onkel K. war eigentlich ein Urgrossonkel 2. Grades, war immerhin schon in die Landeshauptstadt gekommen, und hatte es mit der Fliegerei. Seine Nichten durften ab und zu in seinen windigen Doppeldecker klettern, und auch sonst erzählt man sich über ihn Geschichten wie etwa die, es sei gar kein Salonlöwe, sondern erst mal nur Eintänzer mit späterer schwerreicher Heirat – ach so, die Kakerlaken. Also, links, dieses Mordstrumm von einem Renaissancekollegium ist das Stammhaus. Da gibt es natürlich keine Kakerlaken, aber rechts unten erkennbar einen Laden: Das ist die Bäckerei, die hier Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet wurde. Dazu muss man wissen, dass die Stadt nach der napoleonischen Zeit eine schwere Krise durchmachte, bis es den bayerischen Königen gefiel, eine sagenhaft teure, klassizistische und im weiteren Verlauf der Geschichte absolut nutzlose Festung zu errichten, gegen die sich der Ehrensold für Herrn Wulff wie ein paar Groschen verhält.

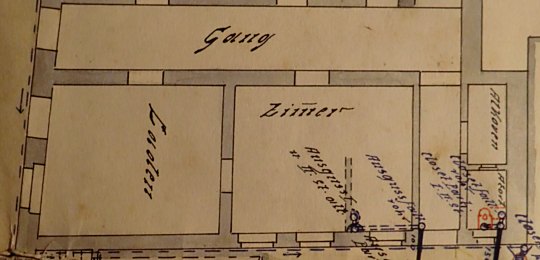

Schräg gegenüber jedenfalls wurde das Jesuitenkloster abgerissen und durch eine Kaserne ersetzt, und das brachte Arbeiter, Ingenieure und Soldaten in die Stadt, die alle essen mussten. Also kauften die Vorfahren das nächstgelegene Gebäude auf, und dachten gleich gross: Es sollte nicht eine kleine Bäckerei werden, sondern eine wirklich eindrucksvolle Bäckerei in einem Haus, das genug Raum für die Familie, Mieter und die steigende Zahl von Bediensteten von Bäckerei und Militär bot. Besonders wichtig war hier der Umstand, dass der Komplex auch noch ein Hinterhaus, rechts im Bild hat: Während vorne der Laden mit gedrechselten Säulen und falschem Marmor Eindruck geschunden hat, fand das ganze dreckige Geschäft hinten statt. Im Hof lagerte das Holz, im Dachstuhl das Mehl, darunter die Lehrbuben, und unten war der Backofen: Sollte etwas an- oder verbrennen, eine Semmel oder gleich die Lehrbuben, würde man das vorne kaum merken. Denn natürlich ist so ein alter Backofen nicht das gewesen, was man heute als Einrichtung des Brandschutzes bezeichnen würde. Zahllos sind die Stadtbrände durch Backöfen im Haus; dass ich hier noch sitze und schreibe, verdanke ich auch dem Umstand, dass die Gefahren hinten untergebracht waren. Ach so, die Kakerlaken.

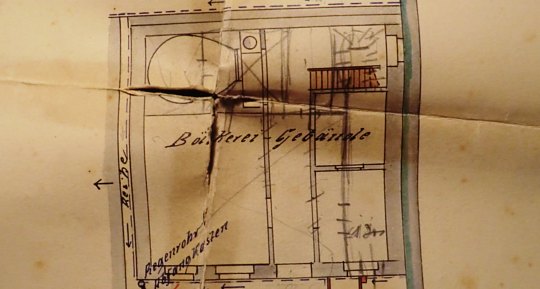

Das war so. Natürlich wurde nicht jeden Tag alles verkauft, was in der Bäckerei produziert wurde. Man hat sich zwar bemüht, nichts Überschüssiges verkommen zu lassen, aber es blieb oft „Aldbachanes” übrig. Das verkaufte man am nächsten Tag dann an die ärmeren Schichten oder überliess es den Lehrbuben, und was dann noch übrig blieb, wurde natürlich nicht weggeworfen, denn vom Wegwerfen wird man nicht reich oder luxuriös, sondern ganz einfach nur arm. Vielmehr ging dieses Brot zurück in die Backstube, deren Plan von 1882 wir hier oben sehen. Und dort wurde es in der sogenannten Darre – dem Raum über dem Backofen – getrocknet. Trockenes Brot schimmelt nicht, es wird dann zerrieben und als Semmelbrösel für panierte Speisen oder Ausgangsmaterial für Käs- und Semmelknödel verkauft. Oder, was meistens der Fall war, erneut gemahlen und dem Mehl zugesetzt. Das war damals und ist wohl auch heute noch nicht unüblich. Und hier, in der Darre, kommen nun auch die Kakerlaken ins Spiel.

Denn so ein Ofen ist kugelförmig, und dahinter, an den Wänden, ist viel Platz, den man schlecht erreicht. Wegen der Hitze und Abkühlung entstehen in der Mauer viele Risse, und mit dem trockenen Brot gibt es Nahrung. Unmengen von Nahrung. Es ist warm, man ist ungestört, es sind ideale Lebensbedingungen für die gemeine Küchenschabe. Und da war sie dann halt, die Kakerlake. Sie sass unten, durch das Rost fielen die Brösel herunter, und wenn das verspeist war und es unten ab vier Uhr Morgen wegen des Backofens zu heiß wurden, wanderte sie nach oben auf die Darre und frass weiter. Ein perfektes Biotop, wenn man so will. Natürlich konnte es auch einmal sein, dass eine Kakerlake zu sehr im alten Brot steckte und den Weg heraus nicht mehr gefunden hat; dann wurde sie eben auch mitgemahlen, und so kam sie, in ganz kleinen Partikeln, ins Brot. Wie auch die kleinsten Mehlwürmer, die in den Sieben nicht zurückgehalten wurden. Die Bäckereikatzen waren zwar fett, aber das änderte nichts daran, dass es auch immer Nachschub an Mäusen gab. Es war das 19. Jahrhundert. Da gab es halt Schädlinge, wo Nahrungsmittel aufbewahrt wurden.

Das Ziel war also nicht die klinische Sauberkeit – es war die Epoche, da Spucknäpfe als Zeichen der Hygiene galten – , sondern das richtige Mass zwischen Gewinn an Sauberkeit für die Bäckerei und dem Lebensunterhalt der unausrottbaren Mehrbeiner. Und weil das alles im Hinterhaus konzentriert war, die schwitzenden Lehrbuben, das Mehl, das Ungeziefer und die Arbeit, war es im Vorderhaus natürlich sauber und ansprechend und reinlich, wie man das eben aus der guten, alten Zeit kennt. Es gab nicht den allergeringsten Grund für eine Kakerlake, den perfekten Platz hinter dem Ofen zu verlassen, wo es köstlichstes Brot getrocknet gab, und statt dessen nach vorne zu ziehen, wo die peinlich sauberen Verkäuferinnen ihr sofort den Garaus gemacht hätten. Sicher, in der Nacht kamen sie angeblich zu Besuch, aber wenn man sie sah, schlug man sie natürlich tot. Ansonsten hatte eben jeder sein Revier, man lebte zusammen, und man muss auch mal die Frage stellen: So eine Kakerlake lebt doch nur von trockenem Brot und Luft. Also ist in ihr auch nichts anderes drin als das, was im Brot war. Eigentlich ist so eine Kakerlake also auch nur eine trockene Semmel mit Beinen in Form dieser preussischen „Schribbn”. Vielleicht nannte man deshalb Preussen damals ja auch aber ich denke, wir bleiben bei den Kakerlaken und reden nicht über Berlin: Man muss die Kakerlake nicht als Problem der Verunreinigung, man kann sie auch als Nahrungsergänzung betrachten.

Aber auch dieses Paradies der nachhaltigen Tiernutzung währte nicht ewig, und auch wenn sich der Mensch über die Jahrtausende mit der Küchenschabe längst an ihren unfreiwilligen Genuss gewöhnt hat: Irgendwann muss jemand gemerkt haben, dass man mit einer Lötlampe auch in bislang unerreichte Ecken kam. Angeblich war es Ururgrossvater P., der als höchst fortschrittlicher Mann diesen Einfall hatte, und nicht nur Strom und fliessend Wasser in das Vorderhaus brachte, sondern auch diesen kleinen Flammenwerfer ins Hinterhaus. Es ist nicht überliefert, dass sich in der Folge jemand über den veränderten Geschmack kakerlakenloser Brote beschwert hätte. Allerdings waren die Alpträume der jungen Damen vorbei, die von Kakerlakenköniginnen mit Krönchen heimgesucht wurden. Und gestorben wurde in der Zeit ohnehin mehr an Typhus denn an Lebensmitteln. P. jedenfalls, den wir hier links in der Bäckerei sehen, bevor er später beschloss, genug zu haben, um nur noch Privatier und Hausbesitzer zu sein, hat den Krieg gegen die Kakerlaken mit der Lötlampe gewonnen. Im Hinterhaus fällt manchmal etwas Putz herunter. Dort künden schwarze Streifen von den Stellen, wo die Kakerlaken an die Wand geschmolzen wurden, statt das Brot zu ergänzen.

Kakerlaken sind nicht dumm; die Überlebenden des Massakers flohen, und überall in der Strasse tauchten sie wieder auf, wo sie erneut von der Lötlampe des Grauens verfolgt wurden, bis sie ausgerottet oder vollends emigriert waren. Nun tauchen sie bei Grossbäckereien wieder auf. Und Sie, liebe Leser, ekeln sich vor etwas, das ganz natürlich war, und seit je her dem Menschen nicht geschadet hat.

Da möchte ich Sie einmal fragen: Wenn Sie heute in einen Krapfen aus maschineller Fertigung beissen, was glauben Sie eigentlich, was das für ein „Schmalz” ist, in dem der gebacken wurde? Wenn Sie eine Quarktasche kaufen, ist der Quark mit Ei angemacht. Wenn Sie Glück und einen guten Bäcker haben, ist das wirklich Ei. Wenn nicht, ist es Flüssigpampe aus der Massentierhaltung. Haben Sie sich schon einmal mit den Akkordbedingungen beschäftigt, in denen in Grossbäckereien Brezen gefertigt werden? Was wissen Sie eigentlich über die Herstellung von Leberkäs? Wieso kostet ein Netz mit Brötchen im Supermarkt so viel wie eine Semmel aus der Bäckerei, und wie „frisch” ist eigentlich das Brot, das in Filialen aufgepustet wird? Was wissen Sie über Geschmacksverstärker und über das, was dahinter nicht schmeckt? Aber vor einer Kakerlake, da graust man sich. Das ist, erlauben Sie mir die Bemerkung, alles nur eine Frage der Erziehung; ich würde eher wieder an eine Kakerlake vermieten, als an den Besitzer einer Grossbäckerei.

In einem Speicher haben wir sicher noch irgendwo eine Lötlampe.