Vorbemerkung: Als ich studierte, war kaum einer nach 12 Semestern fertig, ausser es hatte was mit Drogen zu tun, dann ging es schneller. Und die meisten Menschen im mittleren Alter verstehen daher heute gar nicht, warum die Jüngeren in Bolognazeiten sich so aufregen, wo sie doch alles haben und bekommen und nicht erst mal drei Semester staunen, weil sie nicht kapieren, was eigentlich verlangt ist. Auf der anderen Seite wird das Studium heute gern als veritable Hölle dargstellt, und wer sich denkt, das sind Luxussorgen und wir hatten damals nichts ausser einer Eigentumswohnung und Apanage und Auto und Waschservice und Kühlschrank daheim – der sollte einmal ohaimareiki folgen. Ich würde das jedem Bildungspolitiker gern auf Eichenplatten ausdrucken und mindestens auf den Tisch knallen. Aber ich habe ja auch ein Blog bei einer Zeitung, die von denen und ihrem Clippingdienst gelesen wird – und da dachte ich, ist es sicher mal schön, diese junge Studentin selbst zu Wort kommen zu lassen:

Man könnte meinen, meine Generation könne nichts außer lamentieren, wehklagen, kritisieren und zetern. Leute wie wir, das sind die, die so Anfangmitte Zwanzig sind, studieren, zur Mehrheit in Großstädten leben und für alles erst mal zu cool sind und es schlecht finden, nicht nur im Internet, wo scheinbar auch Personen mit bester Erziehung vorübergehend zu gallespuckenden Trollen mutieren.

Aber dahinter steckt gar keine Bösartigkeit, sondern Unsicherheit und paradoxerweise auch das Bedürfnis, von Anderen angenommen zu werden.

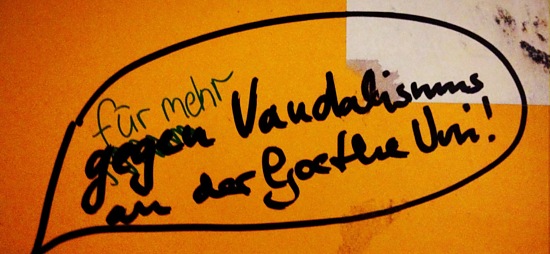

Wenn man statt Blogs mal nicht die Klowände des Internets, sondern die der eigenen Uni liest, springt einen die Vehemenz förmlich an, mit der wir darum kämpfen, uns irgendwie verorten zu können. Es ist bemerkenswert, wie sich einem hier alles Negative der Welt mit der Bestimmtheit mehrerer Quadratmeter Edding aufdrängt, die sich über alle Wände der Kabine und zum Teil noch die Decke ziehen und in denen die jeweiligen Autoren alles zum Ausdruck bringen, was und vor allem wen sie ablehnen. Pelzträger. Fleischesser. Veganer. Muslime. Rassisten. Juristen. BWL-Studenten. Andere Studenten, die BWL-Studenten doof finden oder Juristen oder Rassisten oder… Und natürlich das Studium, oh, das Studium.

Es stimmt schon, es macht müde. Auf Dauer sogar sehr, wenn man langsam weiß, wie der Laden läuft, sich die meisten Studiumsanforderungen rein aus dem Rückenmark heraus bewältigen lassen und das zwanghaft genau protokollierte Absitzen der zu vielen Semesterwochenstunden das Studium zu einem einzigen Vigilanztest macht. So wie der Frankfurter AFE-Turm, ein marodes Universitätsgebäude, welches von manchen nur als Schandfleck betrachtet wird, in den letzten Monaten ausgehöhlt wurde und nun bald in die Luft fliegt bzw. eben dies nicht tut, sondern kontrolliert in sich zusammensackt, so verhält es sich auch mit dem durchschnittlichen Studenten, aus dem über die Jahre Schritt für Schritt der Intellekt herausgeklöppelt wird.

Unsere Gehirne müssen sich vorkommen wie die Arbeitslosen von Marienthal. Das zermürbt. Das hier ist nicht wie die Pubertät, sondern dieses Mal viel schlimmer, denn wir haben keine Angst mehr vor Pickeln, sondern vor einem irgendwie nicht ideal geratenen Lebenslauf, vorm Versagen und vor der Zukunft, die wir auf einmal nicht nur selbst gestalten können, sogar müssen. Wir müssen wichtige Entscheidungen treffen, was sich jedes Mal riskant anfühlt, es womöglich auch ist, und Mut erfordert und Gelassenheit uns selbst gegenüber. Doch wie gelassen sein bei Themen, die einen so zentral berühren wie die Planung des eigenen Lebens?

Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird und doch gestalten wir sie jetzt schon. Woher soll ich wissen, was ich in fünf Jahren möchte? Ich habe doch schon Probleme, mich heute für ein Mittagessen zu entscheiden.

Da kann man ja nur Angst bekommen, denken wir, und vergessen dabei, dass es den Leuten um uns herum genauso geht. Dass wir ja nicht allein im Hörsaal sitzen. Und so sind wir alle sehr damit beschäftigt, uns zu positionieren, unsere Geschichte selbst zu erfinden. Wer wir sind, was uns ausmacht, oder vielmehr, wer wir gerne wären und mal werden wollen. Als ob wir das wüssten. Wir sind jung, ehrgeizig, chronisch unentspannt und ängstlich und gehen mit uns selbst dabei genauso unfair um wie mit den Leuten um uns herum.

Als Alltagspsychologe versucht jeder einzelne von uns, die jeweils anderen Menschen um sich herum kennenzulernen, ihre Vorlieben und Abneigungen, Verhaltens- und Denkweisen und abstruse Eigenheiten einschätzen zu können – das hilft uns bei der Vorhersage dessen, was sie tun oder sagen werden, damit wir uns wenigstens ein bisschen auf die Zukunft gefasst fühlen. Das menschliche Gehirn liebt diese positiven, beruhigenden Illusionen. Und so wie Büchner schon in der ersten Szene des Dramas “Dantons Tod” den Protagonisten zu seiner Frau “Einander kennen? Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren!” sagen lässt, machen wir uns auch Sorgen darum, die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen, vielleicht gar nicht richtig zu kennen, und je näher uns diese Menschen stehen, umso mehr kann uns das auffressen. Am liebsten würden wir aus jedem Gleichungssystem alle Unbekannten tilgen, und wir versuchen es, aber so funktioniert die Welt leider nicht.

Dabei kennen wir nicht mal uns selbst, oder vielmehr wollen wir uns nicht realistisch betrachten, sonst ginge damit die Einsicht einher, dass diese eine Person, die wir schon das gesamte Leben bei ihren zum Teil nicht besonders reflektierten Entscheidungen und ausagierten Eigenheiten beobachten können, eine gewisse Konstanz erkennen lässt. Wir neigen dazu, unsere waghalsigsten Grandiositätsphantasien auf unser zukünftiges Ich zu projizieren, ganz so als wüssten wir nicht genau, dass dieses auch keinen Bock auf Abspülen, nervige Seminararbeiten, Bügeln, Fortsetzungen des Streits mit dem Prüfungsamt oder andere vom gestrigen Ich aufgeschobene Aufgaben hat.

Aber wer nicht weiß, wer er ist, der kann ja immer noch gegen etwas sein. Das klingt gemein, ist aber so. Und fühlt sich erst mal recht gut an. Ich hier, die dort. Das ist einfach, das schafft Ordnung im Durcheinander der Welt. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer ich bin, aber ich bin nicht Du, das hat die Gesamtmenge der Möglichkeiten schon mal um eine reduziert. Und klar und deutlich für etwas zu stehen erfordert mehr Mut, als sich gegen etwas zu positionieren. Ein Bekenntnis lässt keinen Raum für Interpretationen, eine Ablehnung hingegen legt einen noch lange nicht auf irgendetwas fest und macht einen somit nicht angreifbar. Wer Gesicht zeigt, hält den Kopf hin. Wer sagt, dass er an etwas hängt, dass ihm etwas wichtig ist, dass er etwas liebt, der macht sich verwundbar und das schürt Angst. Angst, dass man selbst von anderen abgelehnt wird, nachdem man sich geöffnet hat, und dann können wir nicht mehr sagen, das habe nichts mit uns zu tun, im Gegenteil, dann geht es um uns, und nur um uns. Nicht mehr um die Demarkationslinien, die man mal um sich gezogen hat, die sichere Distanz zu allem, was einen berühren könnte.

Wir denken, dass wir mit dieser Strategie am sichersten fahren, wir geben nichts von uns preis, nichts Wichtiges zumindest, nichts, was uns nahbar macht, und merken nicht, dass dies genau das ist, was uns bei anderen fehlt und weshalb wir nicht in Kontakt kommen. Es geht hier nicht um schlechte Laune oder Zynismus, jedenfalls nicht nur. Sondern um einen Kampf um Identität und den verzweifelten Willen, sich selbst und die Leute um einen herum wenigstens ein wenig zu verstehen, um der überwältigenden Zukunftsangst Herr zu werden. Es geht darum, dass wir nicht wissen, wer wir sind oder wer wir sein wollen. Und es kann sein, dass wir im Laufe des Erwachsenwerdens langsam eine Ahnung davon bekommen, dass wir das selbst bestimmen können und dass uns das Angst macht, aber diese Angst ist unser Wachstumsschmerz.