Friede den Palästen.

Bunt. Was soll man da noch antworten. Wir sind hier bunt. Da kann man nicht antworten, man wäre gern einfarbig. Bunt ist gut, einfarbig ist, wenn es um Menschen geht, rassistisch. Bunt ist als Begriff so positiv aufgeladen, dass keine Verneinung etwas Gutes in sich tragen könnte. Bunt ist als Leitbild im Journalismus präsent, selbst wenn dessen Träger fast durchgehend weisse, privilegierte Bürgerkinder und damit als Gruppe fast so unbunt wie der der Ku Klux Klan sind, der auch gerne anderen Leuten die Hütten anzündet. Bunt ist schön, bunt ist vielfältig, bunt ist lebenswert, und wenn Gesellschaften und Firmen und Städte bunt werden, werden sie auch besser und erfolgreicher und alle haben mehr. Das sagt auch Team-Gina-Lisa Schwesig. Wer bunt ist, muss nicht mehr argumentieren. Wer über Buntes schreibt, muss nicht mehr kompliziert recherchieren. Zum Glück sind alle meine Wohnungen bunt, sehr bunt, teilweise bunt wie ein explodierter Punschkrapfen, was bunte Menschen darüber hinweg täuscht, dass ich nicht jedes Bunt unhinterfragt haben will.

Meine Erfahrungen mit Bunt sind – durchwachsen. Weil Bunt so einfach ist wie früher “Bayern“ für die CSU und “Sozialismus“ für die SED und ihre STASI-Spitzel. Weil man mit vier Buchstaben so auf der richtigen Seite sein kann, wie sonst nur mit den vier Buchstaben “Nazi“ gegen andere, verwenden das Wort auch komische Leute. In Augsburg war ich auf einer Anti-AfD-Demonstration, wo auf einem Schild “bunt“ neben einem Todeswunsch stand. Vielleicht bin ich auch etwas empfindlich, aber der Gedanke, dass Buntheit durch das Beseitigen Minderbunter gefördert werden könnte, missfällt mir. Seitdem bin ich in meiner bunten Wohnung wachsam und achte darauf, wenn bunte Menschen weniger Bunte zum öffentlichen Abschuss freigeben, weil sie nicht bunter sein und eine Migrantenunterkunft neben sich haben wollen. Natürlich gibt es da auch positive Verhaltensanweisungen: Der bunte Mensch, das lese ich in den migrationsfreundlichen Medien, möchte doch bitte ein Zimmer frei räumen. Ältere könnten davon profitieren! Die wohnen doch ohnehin in viel zu grossen Wohnungen. Bunt macht da das Leben schöner.

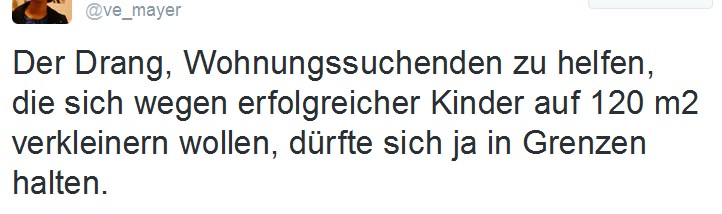

Manchmal aber scheint durch, was damit wirklich gemeint ist. Manchmal sind auch Bunte sehr ehrlich, und dann sind sie auch nicht netter als der Nörgelrentner, dem die Kinder zu laut sind. Dann entdecken sie etwas, das ihnen nicht passt, und werfen es anderen Bunten zum Frass vor. Verena Mayer von der Süddeutschen Zeitung ist beispielsweise eine Journalistin, die sehr viele bunte Themen schreibt, von Team Gina Lisa bis zu multikonfessionellen Gebetsräumen – für einen derartigen Beitrag bekam sie gerade einen Diversitätspreis der EU. Auf ihrem Twitter-Account zeigt sie aber auch mitunter, was ihr weniger gefällt, und gibt der Erwartung Ausdruck, dass gewisse Lebensziele und Wünsche schlecht aufgenommen werden: Der Drang, Wohnungssuchenden zu helfen, die sich wegen erfolgreicher Kinder auf 120 m2 verkleinern wollen, dürfte sich ja in Grenzen halten.

Es geht da um eine öffentlich aufgehängte Wohnungsannonce, die sie abgelichtet hat. Da berichtet ein Paar, dass die Söhne beruflich erfolgreich sind. Das finde ich eigentlich gut, denn natürlich ist es schön, wenn Kinder ihren eigenen Weg gehen und den Staat und das Sozialsystem dabei fördern. Sie sagen, dass sie sich verkleinern wollen. Auch das finde ich hochanständig. Es ist völlig in einer Linie mit den Wünschen der Bunten. Die Bunten hassen Eltern, die nach dem Auszug der Kinder mit Ausreden – die Katze kann sich nicht umstellen, einen alten Baum verpflanzt man nicht – an ihre 250m²-Villen klammern, was, seien wir ehrlich, unter Bessergestellten die niemals hinterfragte Norm ist, denn wo kämen wir denn da hin? Dorthin, wo die Inserenten sein wollen, unter Leute, die sie offensichtlich verachten. Sie geben Wohnraum frei für andere und möchten zurück in ein urbanes Viertel, wo sie nicht erwünscht sind.

Dabei ist der Wunsch sehr anständig, denn die Inserenten dürften älter sein, und die Versorgung alter, kranker Menschen weit draussen belastet unsere Sozialsysteme. Sie suchen auch eine Wohnung zum käuflichen Erwerb: Sollten sie gepflegt werden müssen, entlastet das Vermögen den Staat, denn wer nichts hat, wird auch gepflegt, und wer etwas hat, muss zahlen. Ich finde das staatliche Raubverhalten in Notlagen und Todesfällen übrigens pervers, aber mei. Das Paar wünscht sich einen Aufzug: Sie denken an ihre alten Tage. Es will einen Balkon: Wer könnte es ihnen verdenken, wenn man sieht, wie andere Gärtner durch ihre Urwälder vor den Villen kommandieren. Sie wollen zusammen 100 bis 120 m². Der durchschnittliche Deutsche von der Wiege bis zum Grab hat momentan 45-48m², je nach Untersuchung, und alle 10 Jahre kommen 3m² dazu, sofern man nicht gerade was mit Mediensozialhilfe macht. Für ein Paar in den 50ern ist der Wunsch weder luxuriös noch extravagant. In meinen Kreisen ist allein die Ferienwohnung deutlich grösser. Und wenn das Paar anständige Söhne hat, die sich um ihre Eltern kümmern, ist ein Gästezimmer auch nicht verkehrt.

Dieser Wunsch ist nicht mehr als der Durchschnitt in einem Lebensmodell, das normal ist. Es ist ein Versuch, ohne unbeliebte Makler auszukommen, und wenn ich das als Vermieter lese, würde ich denken: Das ist mir bunt genug! Besser als eine WG aus zwei Genderistinnen bei einem finanziell maroden Risikoprojekt, bei denen man nie weiss, ob sie nicht nach Kräften an Fusselhipster untervermieten, weil sie es billiger haben wollen, und mich hassen, wenn sie erfahren, auf wie vielen bunten Barock-Quadratmetern ich ganz allein lebe und klage, dass ich keinen Platz für Bilder mehr verfügb In meinen Augen sind diese Wohnungssuchenden nicht ohne Vermögen, selbstständig, lebenserfahren, nicht zu anspruchsvoll, und sie haben sich die Sache gut überlegt. Es ist so, wie es sein soll. Es gibt keinen Grund, sich darüber zu echauffieren, wie es die Kollegin macht. Durchschnitt ist noch nicht mal privilegiert, es ist nur normal.

Man sieht, was nicht bunt genug ist: Das, was de meisten Menschen in diesem Land als erstrebenswert betrachten, eine Familie, gute Kinder, eine mittelgrosse Wohnung und einen angenehmen Ort für das Alter. Alle, die unter dem Bild ihren Hass auskübeln, brauchen gar nicht einen wie mich oder meine Klasse, um ihre Diversität mit einem moralisch verwerflichen Feindbild zu begründen. Es reicht die Normalität. Bescheidener Wohlstand. Ordentliche Verhältnisse. Die Bereitschaft, sich anzupassen. Das kleine Glück nach einem arbeitsreichen Leben. Diese Gruppe verachtet das Milieu, das den Staat trägt – Deutschland wäre weit hinter Burundi, würden hier alle in Berlin leben und schreiben, wie bunt und divers dort das Dasein ist. Das bunte Lebensmodell ist nur möglich, weil es solche abgelehnten Leute gibt, die am Frühstückstisch eine Zeitung lesen wollen. Es können nicht alle bunte Blumen sein. Sie brauchen auch Erde, auf der sie wachsen können. Momentan habe ich den Eindruck, die bunten Blumen sehen dort unten nur die braune Farbe.

Ich kann mich nicht beklagen, denn es betrifft mich nicht. Es ist vulgärer Klassenkampf, und die Aversion richtet sich nicht gegen Bewohner des Tegernsees oder von Palästen, sondern gegen das Bürgertum. Weil es einfach gerade da ist, und einen Zettel aufhängt. 76 Leute liken diesen Pranger. Zu gerne wüsste man, was für ein Verhältnis sie zu ihren eigenen Eltern haben, wenn sie anderen Eltern das nicht vergönnen.

Früher dachten Eltern, ihren Kindern sollte es einmal besser gehen. Heute denken Kinder, den Eltern könnte es gern schlechter gehen. Berlin will unter RotRotGrün für Eltern jener Alterskohorte, die den Pranger mag, bedarfsunabhängig Kita-Gutscheine verteilen, damit die Kinder noch früher aus dem Haus kommen. Da lernen sie von früh auf, dass sie auch bunt sein müssen, die Eltern halten es auch in kleineren Wohnungen aus, und muss sich später nicht mehr verkleinern. So anspruchslos und neosozialistisch kann man das Wohnraumproblem in Berlin natürlich auch lösen. Und die anderen bleiben einfach in ihren Villen, und sagen dem Gärtner, wohin die Agapanten und Oleander kommen, ohne dass je ein Bild davon ins Netz gelangen würde.