Obwohl er textlich aus der Zeit gefallen wirkt, ist Don McLeans Hit bis heute beliebt. Ist er eine kitschige Verklärung von Vincent van Goghs Suizid – oder stecken tiefere Einsichten dahinter?

***

Im Vergleich zu einem Van-Gogh-Gemälde sind sie zwar noch preiswert, aber die Summe von 1,5 Millionen Dollar, für die Don McLeans Lyrics zu „Vincent“ in Los Angeles zum Verkauf stehen, zeigt die anhaltende Beliebtheit dieses Hits aus dem Jahr 1971. Mit mehr als drei Millionen Wiedergaben gehört er zu den meistgespielten Songs des amerikanischen Radios, rutscht aber auch jüngeren Hörern mal in eine Spotify-Playlist – als Cover-Version von Gegenwartskünstlern wie James Blake oder Lianne La Havas. Das Lied ist wie gemacht für den Abspann eines rührenden Biopics („Loving Vincent“, 2017), und auch der Gangster-Rapper Tupac Shakur soll sich zu „Vincent“ als Lieblingssong bekannt haben. Der besondere Reiz des Textes liegt darin, mit welcher Einfühlsamkeit sich Don McLean in Vincent van Gogh hineinversetzt.

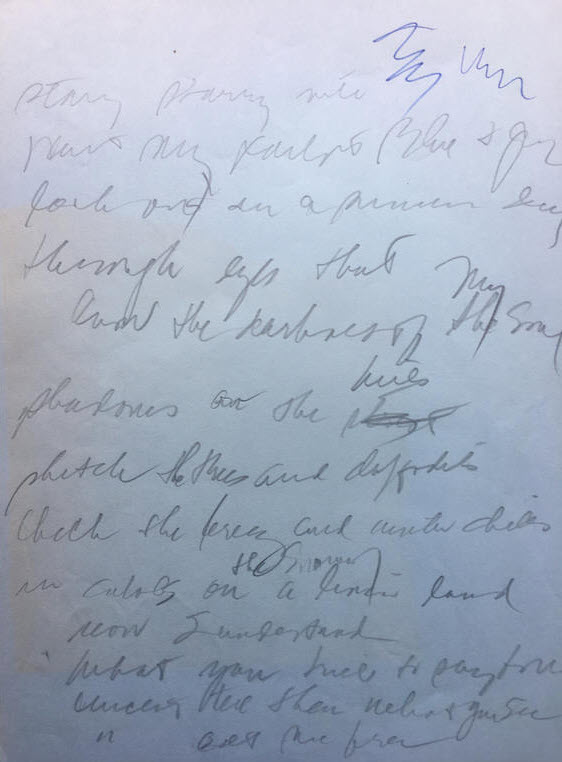

Starry, starry night

Paint your palette blue and grey

Look out on a summer’s day

With eyes that know the darkness in my soul

Shadows on the hills

Sketch the trees and the daffodils

Catch the breeze and the winter chills

In colors on the snowy linen land

Zu Beginn werden Anspielungen auf einzelne Bilder und Motive van Goghs („the trees“, „the daffodils“, „the snowy linen land“) zu einem kreativen Fiebertraum verbunden. Ein Blick des Malers genügt, schon gehen die Jahreszeiten („summer’s day“, „winter chills“) ineinander über. Soll es sich um Beschreibungen van Goghs handeln, fehlt ihnen das Pronomen „you“, was sie abgehackt wie seine Pinselstriche erscheinen lässt. Es könnte sich aber auch um knappe Befehle einer unbekannten inneren oder äußeren Stimme handeln. In beiden Fällen hat man einen dynamischen, spontanen Künstler vor Augen, und gleichzeitig ist da eine Vorahnung: Gut möglich, dass der am Fenster stehende Maler mit den gedeckten Farben auf der Palette („blue and grey“) nie Teil der Welt da draußen sein wird. Der nun folgende Refrain bestätigt das:

Now I understand

What you tried to say to me

And how you suffered for your sanity

And how you tried to set them free

They would not listen, they did not know how

Perhaps they’ll listen now

„You suffered for your sanity“: Van Gogh kämpfte mit schweren psychischen Problemen und beging 1890 mit 37 Jahren Suizid. Don McLean führt verständnisvoll wie ein Therapeut durch den Song. Er erkannte sich in ihm wieder („now I understand“), nachdem er eine Biografie des niederländischen Malers gelesen hatte. Man könnte das als eine Art Anmaßung bezeichnen („what you tried to say to me“), diese wäre aber nicht das eigentliche Problem des Liedes. Es ist die melancholische Verklärung, die einige Partien des Songs zu einer Suizid-Schmonzette macht. Doch der Hörer lauscht dem Ganzen, eingelullt von dem philosophischen Geraune und der sanften Akustik-Gitarre, paradoxerweise mit einem seligen Lächeln.

Schon vor Vincent gab es in den Künsten einen Herrn mit verführerischer Schwermut: Werther. Goethes literarische Figur war so wirkmächtig, dass sein Freitod zahlreiche Trittbrettfahrer inspiriert haben soll. Wenige Themen sind in ihrer künstlerischen Darstellung bis heute so heikel wie Suizid. Organisationen wie die britischen „Samaritans“ geben einen eigenen Kodex heraus, der sich explizit an Suizid-Darstellungen in Theater, Film und Literatur richtet.

McLean lagen diese Richtlinien damals nicht vor. Und wenn sie es getan hätten, hätte er gegen die meisten verstoßen. Er suchte für seinen Durchbruch nach „großen Ideen“, wie er in einem Interview sagte, und wurde beim Thema Tod fündig – beim Tod der ganz Großen. Auf demselben Album, auf dem auch „Vincent“ veröffentlicht wurde, erschien auch das noch berühmtere „American Pie“. Viele Jahre amerikanischer Geschichte kulminieren hier im Tod dreier Musikgrößen, schuld war jedoch ein Flugzeugabsturz gewesen.

Van Gogh habe mit seinem Suizid alles richtig gemacht, so suggeriert das heroisierende Lied „Vincent“. Er hat es seinen Zeitgenossen heimgezahlt, nachdem sie ihn zuvor nicht zu würdigen wussten („they would not listen“). „Perhaps they’ll listen now“ klingt sogar fast pampig.

Im Lichte heutiger Forschung wäre es leicht, McLean seine Darstellung anzukreiden. Suizide sind nie monokausal und es ist gefährlicher Unsinn, sie als folgerichtig, unausweichlich oder gar lohnend darzustellen, wie es in dem Lied geschieht. Der Song gipfelt in einer Bridge, die eine gewaltige Katharsis mit sich bringt. Sie vereint Romantik, Schönheit und Spiritualität in einem unheilvollen Pakt, um van Gogh zu adeln.

And when no hope was left in sight

On that starry, starry night

You took your life, as lovers often do

But I could have told you, Vincent

This world was never meant for one

As beautiful as you

Don McLean hätte es van Gogh schon 1890 sagen können: Die Schönen gehören nicht in diese Welt, dafür ist sie zu schlecht. Wer wünscht sich nicht, von einer melodischen Stimme so bedingungs- und restlos verstanden zu werden, wie McLean seinen van Gogh versteht? Und gleichzeitig den Rest der Welt gegen sich zu haben – die vielleicht einzige Sehnsucht, die noch schwerer wiegt. Es gibt diese Faszination, die von unangepassten, tragischen Biographien ausgeht und nicht nachlassen wird.

Aus diesem Grund wäre es auch unangemessen, „Vincent“ für seinen milden Kitsch zu verdammen. McLean hat den Suizid ja nicht grundlos zum Aufhänger des Liedes gemacht. Er hatte recht damit, dass van Goghs mentaler Zustand untrennbar mit seiner Kunst verbunden war.

Bei einem Suizid gibt es nichts zu gewinnen. Van Gogh könnte von seiner psychischen Störung hingegen – welche es war, ist umstritten – tatsächlich profitiert haben. (Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber auch eine ungefährliche, denn eine Störung kann sich niemand selbst zufügen.) So, wie Menschen im Autismus-Spektrum mit besonderen Inselbegabungen glänzen können, darf auch eine Depression, Schizophrenie oder bipolare Störung etwas Positives hervorbringen, das aufrichtige Anerkennung verdient. Denn das Klischee, dass Genie und Wahnsinn eng beieinander liegen, ist nicht aus der Luft gegriffen. Einige Studien mit kleineren Stichproben fanden bereits genetische Zusammenhänge zwischen psychischen Störungen und einer höheren Kreativität.

An verschiedenen Stellen in „Vincent“ kann man sich diese Theorie in Erinnerung rufen. Zum einen ist da die wiederkehrende „Starry starry Night“. Wissenschaftler kamen nach der Digitalisierung des Bildes zu dem Schluss, dass die Licht-Wirbel in van Goghs „Sternennacht“ (1889) mit erstaunlicher Treffsicherheit ein Phänomen abbilden, für dessen Komplexität es erst seit 1941 eine mathematische Theorie gibt: die scheinbar unberechenbaren, „turbulenten“ Strömungen von Gasen oder Flüssigkeiten, die auch im Weltall zu finden sind. Manche glauben, dass den Maler seine psychische Erkrankung zu dieser übernatürlichen Wahrnehmung befähigte. Auch der Bruder Theo van Gogh staunte über Vincents Wahrnehmung. „Wie hat Dein Gehirn dies geschafft, und wie bist Du an die Grenzen gegangen, denen das Schwindelgefühl innewohnt?“, schrieb er ihm.

Und nicht nur die Krankheit, sondern auch ihre Medikation könnte sich positiv auf van Goghs Kunst ausgewirkt haben. Das Medikament Digitalis, das man dem Maler verschrieben haben soll, kann zum Beispiel bei einer Überdosis zu gesteigerter Wahrnehmung der Farbe Gelb führen. Das wäre ausgerechnet jene Farbe, die in van Goghs „Zwölf Sonnenblumen in einer Vase“ (1888), aber auch in der Sternennacht prominent vertreten ist, man spricht sogar von einer „gelben Phase“. Vor diesem Hintergrund muss man nun McLeans zweite Strophe anhören:

Starry, starry night

Flaming flowers that brightly blaze

Swirling clouds in violet haze

Reflect in Vincent’s eyes of china blue

Colors changing hue

Den Lyrics gelingt es hier auf schöne Weise, der Komplexität von Wahrnehmung eine poetische Form zu geben. Den Feuerfarben der Sonnenblumen („flaming flowers“) wird das Blau von van Goghs Augen („eyes of china blue“) gegenübergestellt. Subjekt und Objekt tauschen ihre Plätze, weil die Blumen hier im Gegensatz zur ersten Strophe im Aktiv stehen und die Augen ihre Spiegelfläche sind, aber auch, weil das Blau selbst Gegenstand von mindestens 43 Selbstporträts war, in denen der Farbton seiner Augen von Bild zu Bild variiert („colors changing hue“). Das reflektierende Blau der Augen verdeutlicht, dass es einen doppelten Boden zu beachten gilt. Zudem rezipiert der Hörer mit „Vincent“ ein Lied, das einen Maler rezipiert, der sich auch selbst inszenierte.

Doch auch ohne Theorien über die Wirbel oder die Farbe Gelb lässt sich der Einfluss der Krankheit auf van Goghs Kunst nicht bestreiten. Wann immer er die Malerei als Therapie, seine Psychiater als Modelle oder Krankenzimmer als Ateliers nutzte, führte sein Schicksal den Pinsel.

Sich in seelischer Verwandtschaft mit van Gogh zu wähnen, mag für die vier Minuten, die das Lied dauert, ein süßes Gefühl sein. Doch wer steht nach der letzten Note noch in seiner rechtmäßigen Nachfolge? Don McLean, der die Parallelen zu sich selbst betont? Oder die Millionen Hörer des Songs, die sich von ihm seit 1971 angesprochen fühlen? „Vincent“ schließt mit einer Variation der Zeile, die früher selbstbewusster klang („perhaps they listen now“):

They would not listen, they’re not listening still

Perhaps they never will

Sie hören ihm immer noch nicht richtig zu und werden es nie tun. Nicht einmal dem inzwischen weltberühmten Vincent van Gogh. Missverstanden zu werden scheint damals für Don McLean seinen Schrecken verloren zu haben.