Der erste deutsche Gerstensaft war wohl ein Rauchbier, wie es heute fast nur noch in Bamberg erzeugt wird. Was die einen zum Schwärmen bringt, verschenken andere zum „Freunde erschrecken“. Besuch in der weltberühmten Brauerei Schlenkerla zum Beginn der Fastenbiersaison.

***

Wer in Bamberg nicht auf sein Navigationsgerät hört, wird durch das abenteuerlichste Gassengewirr geführt. Auf dem Stephansberg, oberhalb des Doms, nahe dem Vierkirchenblick, lernt man dann zum Beispiel die Kroatengasse kennen, durch die ein Auto gerade noch hindurchpasst, bevor es sich über den steilen Unteren Stephansberg in den Oberen vorarbeitet. Die Brauerei Schlenkerla ist dann schon von weitem daran zu erkennen, dass ein einzelner Schornstein am Horizont viel stärker und weißer qualmt als alle anderen auf den Biberschwanzdächern.

Die im Stil einer Burganlage gehaltene Brauerei mit ihrem großen Innenhof stammt aus dem 19. Jahrhundert – der unter dem Anwesen liegende Stollenkeller im Stephansberg wird schon 1387 erwähnt. Der Name Schlenkerla geht der Legende nach auf den 1907 gestorbenen Braumeister und Gastwirt Andreas Graser zurück, der, unter eine Pferdekutsche gekommen, anschließend, um seinen Gehfehler auszugleichen, auffällig mit den Armen schlenkerte.

Trutzburg des Rauchbiers: Die Schlenkerla-Brauerei am Stephansberg Foto: uweb

Trutzburg des Rauchbiers: Die Schlenkerla-Brauerei am Stephansberg Foto: uwebWir sind verabredet mit seinem Ururenkel, Matthias Trum, ein 40 Jahre alter drahtiger blonder Mann in Jeans und Schnürstiefeln, der uns nach fränkisch-freundlicher Begrüßung an Paletten von Bierkästen und allerlei Fässern vorbei, deren kleinste auch nach China gehen, in ein Büro führt, das neben einem Schreibtisch gerade noch einen kleinen Konferenztisch fasst. Eine Gasleitung ist in der Brauerei bis heute nicht verlegt, weshalb Trum alle paar Minuten an einer Elektroheizung dreht. Hier wird nicht lange rumgesessen, das merkt man. Mehr als 300 Tonnen Rauchmalz und rund 20.000 Hektoliter Bier werden in dem Betrieb jährlich mit zehn Mitarbeitern produziert.

Ich solle ihn nur immer unterbrechen, wenn er zu viel rede, sagt Matthias Trum gleich zu Beginn unseres Gesprächs, fast ohne fränkischen Zungenschlag. Sein Vater sage immer, er labere zu viel. Tatsächlich ist Trum, der, nach einem BWL-Studium in Bamberg das Studium des Brauwesens in Weihenstephan mit einer brauhistorischen Diplomarbeit abschloss und seit 2003 die Geschäfte der Brauerei mit eigener Mälzerei und angeschlossener Traditionsgaststätte in sechster Generation führt, genau unser Mann. „Bräu“ nennt man diese alte Position, die heute auch das Beobachten und die Pflege von sozialen Netzwerken wie ratebeer.com und Facebook umfasst. Sogar eine eigene App gibt es.

Beim Schlenkerla (früher „Brauerei Heller“, noch früher „Zum Blauen Löwen“) kreuzen sich die unterschiedlichsten Bierphänomene. Das seltenste ist wohl das hauseigene Rauchbier, bei dem das Malz nach dem üblichen Aufweichen und Keimen durch Buchenholzrauch getrocknet („gedarrt“) wird und im Bier eine ungewöhnlich pikante Note erzeugt. Nur noch die ebenfalls in Bamberg angesiedelte Brauerei „Spezial“ stellt ihr Bier, das etwas milder im Geschmack ist, nach einem ähnlichen Verfahren her. Jahrhunderte zurück war das noch anders. Matthias Trum sieht es nach seinen Studien als erwiesen an, dass Braumalz in den nördlichen Breiten schon früh durch Holzfeuer getrocknet wurde, was den Nebeneffekt hatte, dass der Rauch auch Schimmelbildung verhinderte und Schädlinge abstieß. Der Rauchbier-Geschmack, der im Bier heute so fremd erscheint, war früher also möglicherweise Standard. Warum hat das Rauchbier, das so ziemlich das Gegenteil des seit 1842 immer erfolgreicher werdenden Pilsener Bieres ist, gerade in Bamberg überlebt?

Matthias Trum schmunzelt und erklärt es mit den Beharrungskräften des altehrwürdigen Erzbistums, die man abstrakt im Raum stehen lassen müsste, gäbe es nicht diese sehenswerte Reportage des Bayerischen Rundfunks mit Georg Lohmeier aus dem Jahr 1963.

Da sitzen Pfarrer, Arzt und „der Herr Rat“ am Stammtisch im heute fast noch unveränderten Schlenkerla-Gasthof in der Dominikanergasse, rauchen und schnupfen alles, was der Tabak hergibt, halten ihren Konservatismus hoch und schildern den typischen Bamberger Alltag folgendermaßen – Zitat (Minute 3:33): „Der Bamberger Dageslauf beginnt sehr früh, bereits mit der Frühmesse, danach natürlich ein kleiner Spaziergang und dann zum Frühschoppen, am Stammtisch, hier beim Schlenkerla. Und dann am Nachmiddag, da geht man zum Bierkeller, zur Leberkäsbrotzeit, nimmt die Sache mit aufn Keller und am Abend wieder hier am Stammtisch im Schlenkerla, ned? Aber nur hier, Männer unter sich. Wir Bamberger sind etwas rückschrittlich in der Hinsicht noch.“ Bei der Menge von Bier, die dabei Tag für Tag geflossen sein muss, fragt man sich, was denn wohl zuerst da war: Die Bamberger Genügsamkeit – oder das Bier, das eine solche Genügsamkeit ganz naturgemäß hervorruft? Und wie konnte Bamberg bei alldem eigentlich so schön werden?

Das Buchenholz in diesem Ofen verleiht dem Schlenkerla seinen kräftigen Geschmack.

Das Buchenholz in diesem Ofen verleiht dem Schlenkerla seinen kräftigen Geschmack.Matthias Trum, dessen Vater und Großvater in dem Film ebenfalls zu sehen sind, letzterer damals noch Mitglied des Bayerischen Senats, macht für den weggefallenen Modernisierungsschritt (Malz wird heute vorwiegend mit von Kohle oder Öl erwärmter Luft getrocknet) dann noch die verzögerte Industrialisierung in Bayern und die preisgünstige Versorgung mit Buchenholz durch den nahegelegenen Steigerwald verantwortlich. Als herausragende Persönlichkeit in der Geschichte des Familienunternehmens betrachtet Trum seinen Urgroßvater Michael Graser, einen Schöngeist, der Venedig liebte, Kupferstiche erwarb, das Fachwerk an der berühmten Familiengaststätte unterhalb des Dombergs freilegen ließ und sich in einer Zeit, in der viele in Bamberg von der alten Malzgewinnung abkamen, aus Prinzip dagegen entschied. Wenige Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war Rauchbier dann schon etwas Besonderes, selbst in Bamberg. Heute ist das Schlenkerla, in dem nach wie vor der Ausschank von Eichenholzfässern hochgehalten wird, mit seinen knapp 300 Sitzplätzen inklusive Biergarten, ein Touristenmagnet, in dem die unterschiedlichsten Gesichtsausdrücke nach dem ersten Probeschluck „Aecht Schlenkerla“ zu studieren sind.

Wie schmeckt das dutzendfach, auch international ausgezeichnete Rauchbier nun? Samuel Beckett notierte 1937 nach einem Besuch im Schlenkerla: „excellent“, Georg Lohmeier beschreibt den Geschmack in seiner Reportage augenzwinkernd mit einer „kalten geselchten Suppe“. Der Bierautor Michael Jackson, der das Schlenkerla als bestes Rauchbier der Welt und als „Klassiker unter allen alkoholischen Getränken“ bezeichnete, stellte es in seiner Fernsehserie „Beerhunter“ in den neunziger Jahren folgendermaßen vor (ab Minute 4:40):

Einen wichtigen Verkostungshinweis geben die Bierdeckel im Schlenkerla, auf denen steht: „Dieweilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt, laß Dir’s nit verdrießen, denn bald wirst Du innehaben, daß der Durst nit nachlässt“.

Diese Pardoxie ist vielleicht der entscheidende Punkt beim Schlenkerla. Wird der Geruch nach Rauch heute vor allem mit fetten Lebensmitteln wie Speck, Räucherfisch oder Grillfleisch assoziiert, geht der Schlenkerla-Geschmack, dessen Bittere dem eines Pils‘ entspricht, in ein trocken-malziges Mundgefühl über. Der Effekt erinnert fast schon an die Molekularküche: Buchenrauch in flüssiger Form.

Und wem diese Handreichung nicht genügt, für den gibt es einen zweiten Rat, der aber eher für geübte Trinker taugt. Ihmzufolge soll man mindestens drei Seidla (Habliterkrüge) des immerhin 5,1-prozentigen Märzenbiers hintereinander trinken. Denn nach dem ersten schmecke man nur den Rauch, beim zweiten schon die Malzaromen und erst beim dritten die ganze Vielfalt. Stammgäste bringen es auf eine zweistellige Seidla-Zahl am Abend – was die wohl alles schmecken.

Bierfässer für eine Wochenration im Brauereiausschank Foto uweb

Bierfässer für eine Wochenration im Brauereiausschank Foto uwebNeben dem Buchenrauchgeschmack, der auch das hauseigene Weizenbier und das Bockbier im Herbst prägt, gibt es im Dezember dann noch einen Doppelbock, in dem Eichenrauch steckt. Der Geschmacksunterschied ist groß, man meint sogar, Spuren von Wacholder darin zu erkennen.

***

Verabredet aber sind wir zum Vorkosten des Fastenbiers, einer Spezialität, die besonders traditionell klingt, aber von Matthias Trum erst im Jahr 2003 kreiert wurde. Trum fand bei seinen Recherchen nirgends einen Hinweis darauf, dass ein Fastenbier, wie in Bayern so häufig deklariert, unbedingt ein Starkbier sein müsse. Auch hält er es für ausgeschlossen, dass Mönche in der Fastenzeit – gemäß dem Motto „Flüssiges bricht das Fasten nicht“ sollte ein stärkeres Bier die beim Essen fehlenden Kalorien ausgleichen – rund zwei Liter Bockbier am Tag über eine längeren Zeitraum hinweg schadlos überstehen konnten.

© uwebDer “Bräu” vom Ganzen: Matthias Trum Foto uweb

© uwebDer “Bräu” vom Ganzen: Matthias Trum Foto uwebTrums Fastenbier ist daher mit einem Stammwürzgehalt von 14,5 Prozent (Alkoholgehalt: 5,5 Prozent) nur leicht stärker als das traditionelle Rauchbier. Außerdem mischt Trum im Fastenbier das Rauchmalz mit hellem, nichtrauchigem Malz, den Bitterhopfen aus der Hallertau flankiert er durch Aromahopfen aus Spalt bei Nürnberg.

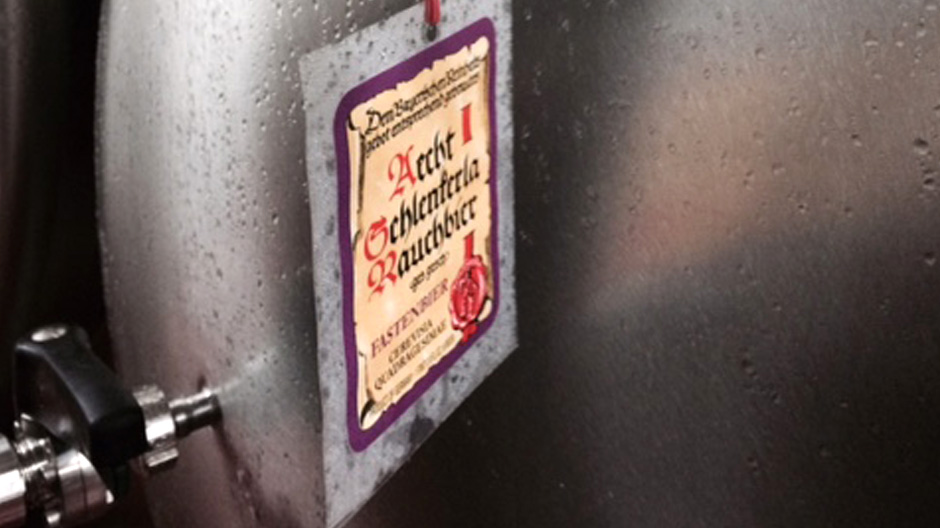

Zum Probetrunk steigen wir, vorbei an dem Herzstück der Brauerei, einem eigentlich unspektakulären Holzgrundofen, der die Mälzerei befeuert, über ein Dutzend Treppenstufen hinab in den mehr als 600 Jahre alten Stollen, in dessen Gängegewimmel eine gleichbleibende Temperatur von 8 bis 10 Grad Celsius herrscht. Gleich in der Nähe des Eingangs stehen die leicht schwitzenden, 460 Liter fassenden Edelstahlfässer mit dem Fastenbier. Durch eine dünne Spirale zapft Trum zwei Gläser, in denen einem in schönster Bernsteinfarbe das Fastenbier entgegenleuchtet. Es ist ungefiltert und daher leicht trüb, der Schaum ist wunderbar cremig und haltbar. Der Hopfen ist neben dem Rauchgeruch deutlich wahrzunehmen, in der Nase entsteht eine sehr angenehme Mischung, die sich im Mund fortsetzt, wo sie ungemein süffig und zugleich modern wirkt – und einen an experimentelles Craft-Bier denken lässt. Trum kommentiert sein Bier fränkisch mit „Es löfft“. Der Geschmack wirkt lange nach.

Selbst bei 8 Grad kommen die Edelstahltanks im Lagerkeller ins Schwitzen. Foto uweb

Selbst bei 8 Grad kommen die Edelstahltanks im Lagerkeller ins Schwitzen. Foto uwebBeim Verlassen der Brauerei raucht der Schornstein noch immer, und durch die Lüftung dringt ein undefinierbarer Geruch, der irgendwie an „früher“ erinnert. Für den Fortbestand des Familienunternehmens ist gesorgt, Trums kleine Kinder finden schon Gefallen am Fässerrollen, und in den sozialen Netzwerken diskutieren Amerikaner mit Asiaten inzwischen lebhaft über den Geschmack von Schlenkerla. Einer schrieb in dieser Woche: „blows your socks off.“

***

Matthias Trum zum Reinheitsgebot:

„Das deutsche, ehemals nur bayerische Reinheitsgebot von 1516 war die logische Konsequenz aus zahlreichen gleichlautenden Stadtverordnungen aus den Vorjahrhunderten: Augsburg 1156, Nürnberg im 14. Jahrhundert und Bamberg 1489. Mit den Regeln wollte die Obrigkeit zwar auch die Qualität des Bieres – und damit die Gesundheit der Bevölkerung – vor minderwertige Zutaten schützen, aber primär die eigenen Finanzierungsquellen sichern. Die erlaubten Zutaten waren leicht zu besteuern und der Staat sicherte sich das Monopol auf die nicht erlaubten Zutaten, zum Beispiel Weizen beim Weißbier. Konsequenterweise finden sich viele dieser Reinheitsgebote, auch das bayerische, in der Steuergesetzgebung und nicht bei den Lebensmittelgesetzen, übrigens auch heute noch.“

„Das Reinheitsgebot schränkt die Möglichkeiten der Brauer auf den ersten Blick natürlich ein. Man darf hier meiner Meinung nach aber auch nicht vergessen, dass unser, will heißen das bayerische beziehungsweise das deutsche Verständnis, was ein Bier ist, auf diesem 500 Jahre alten Gesetz beruht. Wenn ein Brauer heute nun einen vergorenen Gerstensaft mit Kirschgeschmack herstellt, dann mag das vielleicht durchaus ein interessantes Getränk sein, entspricht aber nicht unserem gewachsenen Verständnis von Bier. Ich fände es schade, wenn ein so alte Tradition wie das Reinheitsgebot, bei aller möglicherweise berechtigten Kritik, so einfach einem modernen und vielleicht vorrübergehenden Trend geopfert wird. Die Lösung wäre eigentlich recht simpel: Wo Bier drauf steht, muss Reinheitsgebot drin sein. Wer etwas anderes brauen will, nennt es eben anders. Brauer und Behörden/Gesetzgeber/EU müssten sich nur einig werden.“

Das Sudhaus wird mit einer Schaltanlage gesteuert, die an frühe Science Fiction erinnert. Foto uweb

Das Sudhaus wird mit einer Schaltanlage gesteuert, die an frühe Science Fiction erinnert. Foto uweb