Ein handelsübliches Abflussrohr ergibt in der Regel ein „e“

Das ist einer der Sätze, bei denen ich am vergangenen Samstag geschmunzelt habe, als ich ziemlich beeindruckt aus einer Menschenmenge im Haus der Kunst in München Richtung Bühne schaute.

Wahrscheinlich bin ich relativ leicht zu beeindrucken und oft schon mit ganz einfachen Dingen zufrieden. Etwas Wind um die Nase und die Freiheit, mich auszuspinnen, sind mir viel lieber, als Status und Haltungsnoten. Spieltrieb geht mir vor Geltungsdrang. Experimentierfreude halte ich für ein Zeichen seelischer Gesundheit, den Exzess für ein urmenschliches Bedürfnis und das Hässliche für das notwendige Gegengewicht des Schönen. Es kann etwas durchaus unschön sein, und trotzdem sehr gut. Es ist dann vielleicht ein wenig unkomfortabel, aber die Welt ist nun mal nicht nur Wohlklang, Wahres und Schönes, ich kann da nicht helfen. Und ich lasse mich gerne begeistern, ich mag Menschen, auch wenn es nicht immer danach aussieht, auch, wenn sie mir manchmal beim besten Willen zu anstrengend sind. Anstrengend werden sie mir dann, wenn sie zu glatt, zu schön, zu perfekt sind. Ich mag die Brüche, die Dissonanzen, das menschliche Imperfekt.

Vermutlich sorgen diese Anteile meiner Persönlichkeitsstruktur mit dafür, dass ich als Hübschlerin ohne nennenswerte Ambitionen ganz gut durchs Leben komme, mich an Plastikblumen in billigen Stundenhotels nicht störe und die innere Zerrissenheit meiner Kunden mich nicht erschreckt, sondern anzieht. Für mich hat die Arbeit mit Menschen, die mir die Inkongruenz in ihrer Biographie, ihrem Selbstbild, der nach außen gekehrten Fassade zeigen, so unsagbar viel Reiz und Charme, dass ich mich kaum für eine Alternative erwärmen kann.

Besagte Persönlichkeitsanteile sorgen wahrscheinlich auch dafür, dass ich es manchmal gerne wild und ungestüm mag. Wenn es scheppert und rappelt, ist es meistens gut für mich. Schon immer gewesen. Funkenflug ist wunderbar, und eine der schönsten Arten von Luftbewegung ist, wenn mir von der Musik das Kleidchen flattert. Geht es zur Sache, geht mein Herz auf.

Was mich durchaus mit einer gewissen Ambivalenz erfüllt. Es gibt Tage, da wünsche ich mir wenig sehnlicher, als ein Strickmuster, das es mir erlaubt, von 9 bis 5 ins Büro zu gehen, einen Mann mit Seitenscheitel und CSU-Ortsverbandsmitgliedschaft lieben, und ein Helene-Fischer-Konzert als kulturelles Highlight betrachten zu können.

Einfache Lösungen, die Flauschigkeit der eigenen Komfortzone, begrenzt von einem recht übersichtlichen Tellerrand. Ein Leben als vermeintlicher gesellschaftlicher Optimalfall. Stattdessen arbeite ich zu unmöglichen Zeiten mit den unmöglichsten Leuten, suche nach der Schnittmenge von schwarzem Block und Ordnungshütern, und gehe auf Konzerte, die andere Leute als Körperverletzung betrachten. Und wieder andere als Avantgarde. Und vermutlich haben beide Seiten ein bisschen recht mit ihrer Einschätzung.

Das jedenfalls dachte ich mir, als ich mutterseelenallein in einer Menschenmenge im Haus der Kunst zu München stand, um mir die Einstürzenden Neubauten anzusehen. Und anzuhören. Also das Gesamtkonstrukt erleben.

Es ist etwa zwanzig Jahre her, dass ich zum ersten Mal mit dieser Musik in Berührung kam, und ich kann heute noch nicht sagen, was mich mehr gepackt hat: Blixa Bargelds Stimme, seine radikale Wortgewalt, oder die Brachialität der Gesamtperformance. Brachial, das trifft es hervorragend, sowohl konzeptionell als auch deskriptiv. Jedenfalls war ich schlagartig und nachhaltig angetan. Damals, und auch am Samstag.

„Schonungslos“ ist auch ein Wort, das mir einfällt, und „großartig“. Ja, auch „schön“, weil die Musik für mich mit Momenten verknüpft ist, weil sie sich durch meine Biographie zieht, weil ich darin Worte und Ausdruck gefunden habe und mich gesuhlt. Aber einfach „schön“, das wäre zu wenig. Und auch wirklich gelogen, denn rein akustisch lösen geprügelte Stahlplatten bei mir schon auch eher einen Fluchtreflex aus. Zumal ab einer gewissen Lautstärke.

Es braucht aber wohl, um die Zwischenräume leuchten zu lassen, das Hässliche, das Laute, Unangenehme als Gegengewicht. Das Gesamtkunstwerk entsteht nicht durch Negierung dessen, das zu negieren wir neigen, weil es unangenehm ist. Kunst braucht für mich schon auch ein Stück Unfähigkeit, Fehlbarkeit und Pathos. Vor dem Hintergrund der Mittelmäßigkeit wird Besonderes erkennbar, könnte man vielleicht sagen.

Besonders sind die Neubauten. Und laut. Unfassbar laut, habe ich das schon erwähnt?

In der Dachkonstruktion des Westflügels des Hauses der Kunst finden sich Fensterelemente. Man kann, durchaus, man muss den Gedanken aber erst mal zulassen können, diese Konstruktion als Musikinstrument nutzen. Angst, dass einem das Ding auf den Kopf fällt, darf man sicher haben, aber: Keine Schönheit ohne Gefahr.

Wahrscheinlich muss man konsequent schalldruckorientiert arbeiten, aber dann funktioniert die Umwidmung eines Daches zur Klangerzeugung ganz hervorragend, und manche Frequenzen fahren durch Glas und Metall sehr eindrücklich durch die Magengrube in Richtung Stammhirn. Ziemlich beeindruckend, wenngleich natürlich in etwa das Gegenteil von Belcanto.

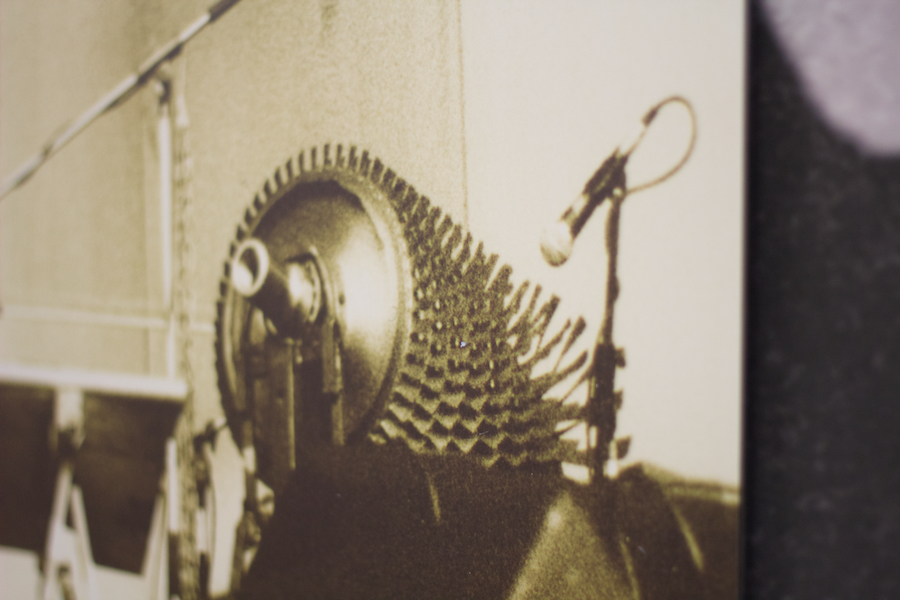

Dagegen nimmt sich die Flugzeugturbine, die anscheinend routinemäßig zum Einsatz kommt, fast schon bescheiden aus. Unprätentiöse Außergewöhnlichkeit, ihr Klang: zart, irrsinnig schön für meine Ohren, klirrend (aber ganz anders, als die Dachfenster), und ein wenig erschreckend. Erschreckend, weil völlig fremd. Ungehört in dieser Form. Normalerweise macht auf Flugzeugturbinen ja auch niemand Musik.

Fast niemand.

Experimentierfreude, Töne zu suchen, fehl schlagen, vielleicht am eigenen, steigenden Anspruch scheitern, und am Ende dann machen, dass Schrott herzzerreißend schön klingt. Eine krude, außergewöhnliche und seltene Mischung aus Haltung und Geschmeidigkeit, braucht es wahrscheinlich, um das Konzept Einstürzende Neubauten 35 Jahre lang durchzuziehen, sich im Haus der Kunst auf eine Bühne zu stellen, und ganz souverän den Zusammenbruch, das in-sich-Zusammenstürzen, zu feiern. Und dabei gut auszusehen. Vielleicht nicht in Höchstform zu sein, aber deswegen nicht minder beeindruckend. Das ist eine Art Metakompetenz, der gelingende Versuch, zwei unvereinbare Gegensätze zu vereinen, indem man sie gleichermaßen vage und treffsicher verkörpert. Oder benennt. Wie gesagt, ich bin von der Sprache Bargelds absolut begeistert.

Ich werde mich deshalb nicht darin versuchen, zu beschreiben, wie unfassbar großartig ich das finde, was dieser Mann mit Worten macht. Nach zwanzig Jahren überrascht, beeindruckt und erfreut mich dieses Phänomen noch regelmäßig. Mehr, als entrückt grinsend und zufrieden nickend im Publikum zu stehen, kann ich da als Statement leider nicht bieten. Sie erleben mich sprachlos, auch angesichts der Setlist, die ich mir, hätte man mich vorab gefragt, genau so gewünscht hätte. “Greatest Hits”, angeblich ironisch, für mich auch sehr episch.

Das Publikum, überhaupt. Für Münchner Verhältnisse eine recht bunte Mischung, den Altersschnitt dürfte ich durchaus gesenkt haben. Die Achtziger habe ich in Windeln verbracht und bin zum Mauerfall mit dem Fahrrad im Kreis gefahren, die meisten Leute im Publikum dürften zu dieser Zeit mit anderen Dingen befasst gewesen sein. Und einige, ganz wenige, noch nicht geboren, was mich sehr gefreut hat. Generationenübergreifender Krawall als anerkannte Ausdrucksform fraglich arrivierter Sub-Kultur. Wie schön, wenn Sachverhalte sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Diversität ist super.

Differenzierung auch. Deshalb, und weil ich als schüchternes Mauerblümchen mich nicht getraute, die Kamera zum Konzert mitzubringen und ungefragt Menschen zu fotografieren, habe ich mich gestern erneut auf den Weg gemacht, um mir die Ausstellung „Geniale Dilletanten“, in deren Rahmen das Konzert am vergangenen Samstag stattfand (und die Sie noch bis zum 11. Oktober diesen Jahres dort besuchen können), anzusehen. Einerseits empfand ich es als erstaunlich, in ein Museum zu gehen, um eine Zeit zu betrachten, zu der es mich schon gab, andererseits habe ich damals eben Sandburgen gebaut und niedlich ausgesehen. Mein „Wissen“ über das Lebensgefühl dieses Jahrzehnts ist theoretisch. Nicht nur, weil ich sicher in einem der konservativsten Elternhäuser dieser Dekade aufgewachsen bin. Das im Rückblick aufkommende Gefühl des sich genau-dagegen-Wendens hat die Ausstellung aber in mir angestoßen.

Die Ästhetik der Achtziger ist mir nicht fremd: polyesterbezogene Stühle, löchrige Jeans und toupiertes Haar sind Kindheitserinnerungen. Nicht nur, natürlich, aber auch an den seinerzeit schon recht regen Widerspruchsgeist von Klein-Despina, die mit kratzendem Matrosenkragen um den Hals auf dem Spielplatz die Dorfpunks beobachtet und sich dort viel mehr zuhause gefühlt hat, als in der Idylle des Neubaugebiets.

Das Wort „Dorfpunk“ habe ich übrigens schon einige Zeit nicht mehr gehört, in einem der Filme zur Ausstellung taucht es auf. Widerspruchsgeist, der ich bin, habe ich den Film, der im Eingangsbereich der Ausstellung zu sehen ist erst angeschaut, bevor ich sie verlassen habe. Ihn anzusehen, bevor man das obere Stockwerk betritt, mag eine schöne Einstimmung sein auf das, was es dort zu sehen und hören gibt.

Das ist weit mehr als Einstürzende Neubauten, und viel, das ich noch nicht bewusst gehört und gesehen habe. Fotografien, natürlich. Malerei. Und viel Akustik. Ein weiterer Film, den ich nur in der Ecke stehend verfolgt habe, der Raum in plüschigem Rot wie damals das Kino, in dem ich die unendliche Geschichte angesehen habe. FSK ab 6. Da gab es auch eine Band, von der ich nichts wusste. Und schon bin ich am lesen, herummäandrieren, schauen. Jemand spricht über Gorbatschow. Mir fällt kein Politiker ein, der heutzutage einen auf einem kleinen „i“ endenden Kosenamen trüge. Ein mit Legosteinen gefüllter Kanister. Musik, die ich nur am Rande wahrnehme. Die Frisuren scheinen allmählich wieder in Mode zu kommen.

Nach knappen drei Stunden, die ich nicht alleine in den “Genialen Dilletanten” verbracht habe, verlasse ich das Haus der Kunst und fühle mich ein bisschen als Punk.