Habent sua fata libelli

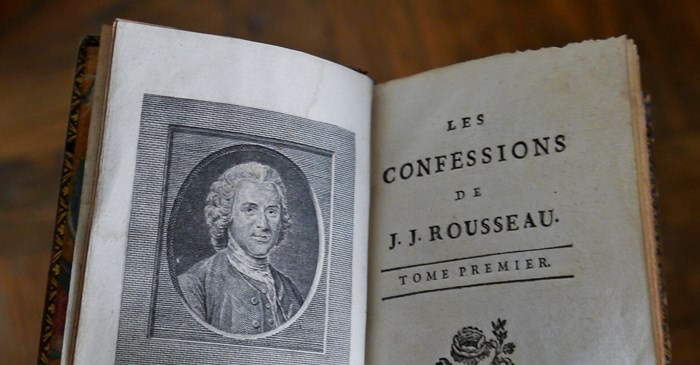

Weil wir gerade über Bücher sprachen: Ich habe eine Sammlung von Büchern aus dem Rokoko über Tierkunde, Bienenzucht und Moralpredigten. Sie sind mir mehr oder weniger zugefallen, weil meine Grosstante schon früh ein Auge für schöne Dinge hatte, und sie vor der Planierraupe rettete. Das war Mitte der 60er Jahre in meiner kleinen, dummen Stadt an der Donau, die damals eine zweispurige Ringstrasse erhielt, und bei der Gelegenheit auch gleich das grosse Niedersiedeln der stadtnahen Grünflächen begann. Die Klöster der Stadt hatten vor den alten Wällen ihre Landwirtschaften, aber nachdem der Kirchenbesitz bei der Säkularisierung aufgelöst wurden, ging der Boden an den Staat. Der verpachtete dann noch eine Weile die Grundstücke, bis er eine neue Verwendung fand. Und so wurde aus dem alten Bienengarten der Kapuzinermönche 1966 erst ein Hotel in der damals üblichen Blockbauweise für die aufstrebende Stadt. Das ging schon 1967 pleite, und wurde ein Altenheim.

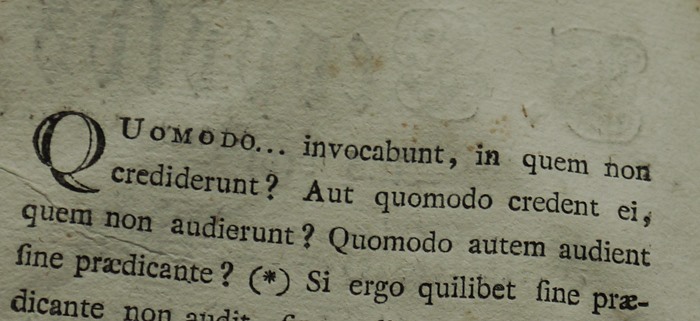

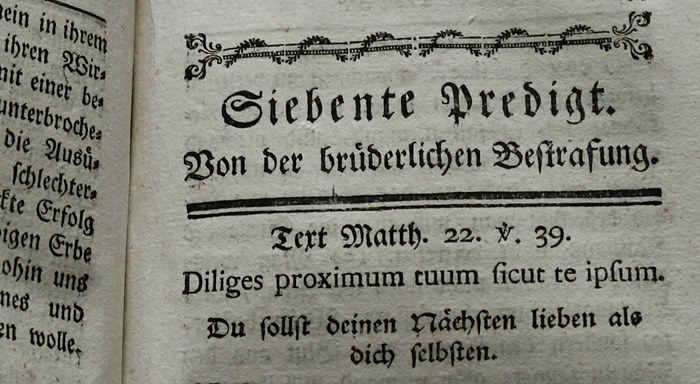

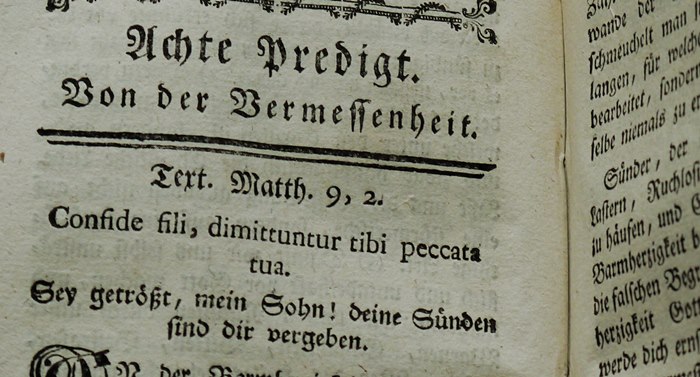

Das heisst, dass die damals 200 Jahre alte Kulturlandschaft des Bienengartens für den Fortschritt platt gemacht und planiert wurde. Es gab darin noch die Imkerhäuser aus dem Rokoko, und darin hatten sich die Bücher aus der Zeit des Klosters erhalten. Meine Grosstante konnte das Elend, das da geschah, nicht ertragen, und rettete vor dem Abrissbagger, was noch zu retten war. Und so sind jetz die Bücher des benachbarten Kapuzinerklosters in meinem Jesuitenseminar. Sie sind alles, was vom Bienengarten noch übrig sind – sie, und natürlich das Namensschild des Altenheims, denn die Blocks haben den alten Flurnamen behalten.

Heute würde man einen Rokokobienengarten in Zeiten der Insektenbedrohung durch die moderne Landwirtschaft hegen und pflegen und zu einem Kleinod am Stadtrand machen – als Kernstück unseres städtischen Programms zum Schutze der Insekten. Aber weg ist weg, und so war das damals eben: Die Reichen bauten Villen in grosse Gärten. Und die weniger Begüterten und jene, die keine Alternative hatten, landeten in Blocks. Das war überhaupt nicht verpönt, die Stadt betrachtete Betonbauten mit 8 Stockwerken als prima Sache und bewarb sie entsprechend offensiv. Jetzt, 50 Jahre später, haben dieses und andere Ensembles ihre Zwecklebenszeit erreicht. Sie entsprechen nicht mehr den Vorgaben des Klimaschutzes, die Instandhaltungskosten sind hoch, und demnächst werden hier wieder die Bagger anrollen und alles abtragen. Aber niemand wird wohl kommen und alte Ausgaben der Freizeit Revue aus den Containern ziehen. Oder alte Rechner, auf denen die Prantlhausener Zeitung online gelesen wird.

Denn dort ist mal wieder einer der Beiträge zu lesen, aus denen ich schliesse, dass wir in einer neuen DDR leben. Einer der momentan nicht seltenen Beiträge, der den Bürgern einredet, dass individualistisches Bauen eines Hauses für eine Familie, das eigene Nest, falsch, grundfalsch ist. Auf meine Weise stimme ich dem sogar zu, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen: Es kann nun mal nicht jeder in Seminargebäuden des Jahres 1600 wohnen, es gibt nicht genug Paläste und Villen für alle, da müssen manche halt selbst Einfamilienhäuser bauen. Das ist als Lebensgrundlage immer noch besser als die Wohnklos, die Bentoautorinnen momentan verärgert in Berlin über Twitter suchen. Von oben betrachtet ist das Einfamilienhaus relativ erträglich. Die Prantlhausener Zeitung, deren junge Mitarbeiter so einen Hausbau kaum finanzieren können, meint aber etwas ganz anderes: Das Einfamilienhaus, freistehend mit Garten, sei eine überkommene Vorstellung und mit dem, was wirklich sinnvoll wäre, nicht in Einklang zu bringen.

Das ist natürlich, wenn man das Land als Kollektiv betrachtet, richtig. Unaufhörlich wächst in Deutschland die Nachfrage nach Wohnraum für jeden einzelnen. Besonders gross ist der Wunsch bei denen, die wir jüngst aus fernen Ländern geschenkt bekamen, die sich recht erfolgreich für besseren Status und gegen Rückführung einsetzen, und raus aus den Hallen und Notquartieren rein in die Städte wollen – und das möglichst zentrumsnah. Es wäre nur natürlich, würde man sich staatlicherseits konsequent hinstellen und sagen: “Genossen! Die international sozialistische deutsche Staatsführung gibt angesichts der Herausforderungen auf dem Weg zum neuen, versprochenen Wirtschaftswunder durch Masseneinwanderung bekannt, dass wir Raum und Baugrund brauchen! Deshalb hat der Staatsrat beschlossen, dass wir zu weitläufige Jugendstil- und Nachkriegsvillengegenden enteignen und darauf Blocks errichten! Das spart Infrastruktur, Erschliessung und weil Diversität super ist, wie die Natur laufend beweist, beweisen wir das jetzt auch.“ Und was sollte ich dem entgegnen: Es stimmt. Diversität ergibt einen wunderbaren Speiseplan am richtigen Ende der Nahrungskette, und wir brauchen diesen Wohnraum. Die besitzenden Einfamilienhausbewohner sind da erstens viele und zweitens im Weg.

Nur, das mit der Ehrlichkeit ist nur in Deutschland immer so eine Sache – auch die DDR hat nicht gesagt, dass ihr System auf einer irrsinnigen Ideologie beruhte, und nach irrealen Plänen von Leuten umgesetzt werden sollte, die dafür ungeeignet waren. Da wurde Platz und Eigentum für den Staat benötigt und enteignet, um allen Menschen ins sozialistische Paradies zu bringen. Natürlich kam man dort nicht sofort nach Bautzen, wenn man Zweifel hatte: Das Ostfernsehen und das Neue Deutschland gaben sich alle Mühe, das den Menschen zu erklären. Zu viel Eigentum war nicht verboten – es war nur wichtig, dass man einsah, wie schlecht zu viel Eigentum für die gesamte Gesellschaft ist. Fast niemand musste einen Schauprozess befürchten, wenn er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Winke der Notwendigkeit verstand. Der DDR-Mensch hat gelernt zu erkennen, dass Ideale früherer Zeiten gar nicht so wünschenswert waren, wie man früher dachte, sondern vielmehr bürgerliche Fehleinschätzungen, derer man sich in den neuen Zeiten besser enthielt.

Im Osten nahm man das Angebot der Wohnplatte an und hielt den Mund, im Westen nannte man diese Leute, zumindest bei uns, “Mietsleid“, “Barackler“ oder “Glosschaemviadla“, und baute ohne Sorgen, so gross es eben ging. Im Osten kam die KiTa, im Westviertel des Westens die Haushälterin. Ostdeutscher feministischer Nachwuchs klagt heute in der Zeit, dass er aus Berlin weggentrifiziert wird, ich schreibe in der FAZ, dass Staubwischen ab 100 Gemälden eine nicht zu unterschätzende Arbeitsbelastung bedeutet. Das ist soziale Diversität! Aber KiTas gibt es jetzt auch bei uns, und Ganztageskindergärten, und ein achtstufiges Gymnasium voller Nachmittagsunterricht und ein verschultes Studium, das keine Rücksicht auf die Notwendigkeit einer Grand Tour des Lebens nimmt. Für solche Doppelverdiener-Doppelvollzeitschülerkinder-Haushalte verliert die eigene Behausung natürlich an Bedeutung, weil alle beschäftigt und ausser Haus sind. Da ist nach der DDRifizierung des Lebens die Kollektivierung des Wohnens nur der nächste Schritt. Natürlich sagt einem kein Politiker, dass nun auch noch die bürgerliche Eigenheimfassade weg muss – aber dazu gibt es ja Medien, die sich dauernd über Geschlechterstereotypen beschweren, die Abschaffung der ersten Klasse fordern und luxuriöses Wohneigentum hinterfragen.

Und dann kommt eben so ein sozialistischer Held der Arbeit und sagt, er hätte ja auch so ein individualistisches Haus, aber er habe Marx und Merkel gelesen und erkannt, dass es so einfach nicht geht – und nie ginge, wenn das jeder mache. Er schaut in die Runde und denkt nun, dass alle das in Ordnung finden und schweigend seinem leuchtenden Pfad folgen, schliesslich hat die Prantlhausener Zeitung keine Kommentare mehr. Aber es ist halt nicht ganz so – ich sehe das anders.

Denn es konnte sich noch nie jeder ein eigenes Haus leisten, und es wird sich auch nie jeder leisten können – zumindest nicht in Deutschland, wo das Mieten nach dem Krieg immer staatlich gefördert wurde. Besitz ist Luxus. Das Ergebnis ist heute Diversität – nicht genetisch, aber sozial. Da gibt es welche, die mit dem staatlich errichteten Mietwohnungsbau zufrieden sind, und andere, die es nicht sind. Ich bin damit übrigens sehr zufrieden, solange er nicht auf 10 Kilometer an mich ran kommt. Möglicherweise sorgt das dafür, dass alte Damen später allein auf 300 m² leben und andere anders, woher soll ich das wissen, irgendwie halt. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Bücherliebhaber brauchen mehr Platz als Ebook-Leser, junge Journalisten in Berlin wissen, was sie erwartet, und nur, weil die Hoffnungen von Migranten nach einem schönen Haus in Deutschland meist nicht erfüllbar sind, muss es noch lange nicht für jeden unerfüllbar sein, der sich Mühe gibt und sein Leben an diesem Ziel orientiert. Es gibt kein falsches Wohneigentum im richtigen. Es gibt aber viele kollektive Wohnexperimente, die nicht gut ausgegangen sind. Natürlich bräuchte der Staat jetzt ale Bau- und Platzressourcen, um seine neuen Probleme so zu lösen, damit es so aussieht, als schafften wir das.

Darum geht es uns aber nicht. Ob andere es schaffen, spielt im Wohneigentum keine Rolle. Es geht darum, das Unsere zu schaffen, wo Bienen summen und wir selbst entscheiden, wen wir am Morgen im Haus sehen und wen nicht. Das kostet natürlich Geld und Ressourcen und lässt sich am besten auf dem Land verwirklichen. Wer das nicht will, kann gern verkaufen und teilend das tun, was für ihn am besten passt. Mag sein, dass Deutschland vor einer heftigen und sehr teuren Wohnraumkrise steht, und verdichten und nachbauen muss. Das wird noch richtig hässlich, denn natürlich wird da verteilt, umgeschichtet und weggenommen, wie früher bei der Säkularisierung, der ich jetzt meine Bücher verdanke. Da werden noch viele Beiträge und staatlich geförderte Broschüren der Kahanestiftung geschrieben werden, die den Menschen erklären, warum sie etwas bekommen, wenn ihnen etwas genommen wird, und warum sie es besser freiwillig einsehen, wie falsch sie früher dachten.

Nirgendwo kann man das gelassener als im eigenen Gemäuer abwarten, und anerkennend nicken, wenn Kollegen bereit sind, mit gut teilendem Beispiel voran zu gehen, so wie schon andere vor 50 Jahren aus den Altstadthäusern in die Blocks zogen. Wir haben das alles schon gesehen, und gewähren den Rokokogemälden, die in Wohnklos nicht passen, auch gerne dauerhaftes Asyl. Barackler sagen wir auch nicht mehr.

Also.

Hm.

Gut, ich gestehe, das war gelogen.