Ich brauch Krawatten, und neue Schuh

Georg Kreisler, Der Musikkritiker

Vor ein paar Wochen hatten wir einen erheblichen Abwasserleitungsschaden, und wie es so ist; Am Ende kommt man nicht umhin, den Notdienst zu rufen. Da steht man nun draußen in der Kälte und wartet mit Handwerkern auf den Pumpenwagen einer Firma, die heutigentags führend in Fragen ökologischer Entsorgung ist, und hochgestellten Persönlichkeiten und Institutionen hilft, umweltgerecht zu agieren, und zwar schon in 4. Generation. Es ist kalt im Hof, es dauert, und hier kommt nun das enzyklopädische Wissen meiner Grossmutter um die düsteren Seiten der kleinen, dummen Stadt an der Donau ins Spiel. Meine Grossmutter nämlich kannte auch Generation 1 bis 3 dieser Biodynastie noch aus der Zeit, als diese mim Leiterwagerl aus da Schleifmüi kemman is, um anderen die Kanäle auszuräumen. Alldieweil wusste sie zu berichten, dass der Firmengründer im Altstadt-Amüsierbetrieb namens BaBaLu – damals waren die Bordelle noch in der Innenstadt – in einem rückwärtigen Zimmer nicht allein zu Tode kam. Herzinfarkt. Es gibt belastendes Material über jeden, der hier etwas zu melden hat, und ich habe mir das alles gemerkt, nur falls einer von den anderen mal auf die Idee käme, die Geschichte von meinem Grossvater und dem Blasrohr – das geht Sie nämlich nichts an.

Oder habe ich Ihnen schon die Geschichte von der spätmittelalterlichen Skulptur aus dem Riemenschneiderumfeld erzählt, die jahrzehntelang jeden Sonntag nach der Hausgangreinigung mit dem nassen Schrubber abgewaschen wurde – nein? Nicht? Die Geschichte ist so grauslig und kulturfern, die kann man gar nicht laut erzählen, jedenfalls, es gibt weniger schöne Geschichten aus jedermanns Geschichte, und daran hat die schlimme erste Hälfte des 20. Jahrhunderts natürlich auch ihren Anteil. Die wirklich gute, alte Zeit, die hat es nie gegeben, die Studiertenquote war in typischen Kleinstädten minimal, und das Verständnis von Kultur nicht sonderlich ausgeprägt. Die Klaviernoten eines Vorfahren haben sich erhalten, und es ist erstaunlich viel der Sorte “Heil Dir im Siegeskranz” und “Heiteres zum Tanztee” erhalten. Der Vorfahr konnte spielen. Aber nicht gerade Schönberg oder Schostakowitsch, der am kommenden Mittwoch hier im Konzerverein erklingen wird. Der eine Clan hat es vom BaBaLu zum Bioentsorgungsmittelständler gebracht, der andere von “Geschichten aus dem Wienerwald” auf dem eigenen Piano zu Monteverdi aus dem eigenen Röhrenverstärker. Unsere Welt ist voll mit Erinnerungen über den Weg, den wir gegangen sind. Gestern zum Beispiel, da habe ich auf dem Dachboden des Restaurierungshinterhauses – früher kakerlakenbelastete Mehlkammer, demnächst unter der Hand vergebener “luxuriöser Altbau mit historischen Dielen in der Innenstadt” alte Zeitschriften gefunden:

Da berichtet Film und Frau” 1964 von der Wohnung des Berliner Filmproduzenten R. in Grunewald auf drei Etagen, in der besagter R. arbeitet, Gäste empfängt und mit seiner Frau wohnt. Auf knapp 70m². Ich schreibe das hier gerade um 3 Uhr morgens, weil mir die Vorstellung, nur 70m² Wohn- und Arbeitsraum mit einer Frau teilen zu müssen, eine schlaflose Nacht beschert hat. Und bitte, 1964 hatte der Filmproduzent noch nicht mal eine Alternativwohnsitz am Tegernsee. Wo haben diese Leute damals ihre Gemäldesammlung untergebracht? Was war das für eine Zeit, als eine Zeitschrift für den gehobenen Anspruch verschachtelte Wohnlöcher auf drei Etagen als vorbildlich anpreisen konnte? Ich habe, mich im Bett wälzend, nachgedacht: Der zweite Weltkrieg ist damals noch keine 2 Jahrzehnte vorbei, in Berlin sind immer noch Trümmerberge, gerade erst wurde der Osten eingemauert und offiziell gilt noch immer die Wohnungszwangswirtschaft: So waren eben die Zeiten. Gehobene Ansprüche drückten sich auf kleinerer Fläche als heute aus. Das ist immer so: Denkt man ein wenig nach, geht man etwas reflektiert mit der eigenen Geschichte um, sieht man, dass der Fortschritt besserer Kreise nicht gerade auf einer Rennstrecke stattgefunden hat.

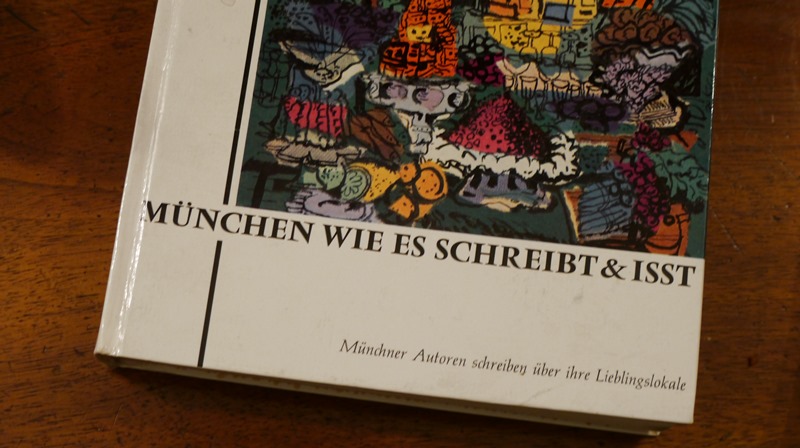

Ein anderes Beispiel von 1965 ist das Buch “München wie es schreibt und isst”, herausgegeben von Georg von Hatzfeld. Niemand würde heute auf die Idee kommen, ein Risotto als etwas Besonderes zu betrachten, aber doch: Auf Seite 161 wird über das Rundfunkrestaurant Mövenpick berichtet, und über jemanden, der ein “Risotto mit Champignons, Steinpilzen, Reis Violon und Tomatenconcasse, gratiniert” bestellt – und dann die Frage aufwirft, ob er wegen dieser Wahl nicht als “Snob” dastünde. Die überbackene, kindertaugliche Reispampe ohne Trüffel von 2018 war 1965 in einem der besten Restaurants einer Metropole noch etwas, das einen überzogen extravaganten Anschein hatte. Währenddessen empfiehlt die Zeitschrift Constanze vom Dachboden im gleichen Jahr gefüllte Würste mit Kartoffelbrei. Und die nächste Ausgabe verspricht ein Loblied auf das Sauerkraut. So war das also Mitte der 60er Jahre mit den gehobenen Ansprüchen. Dazu einen guten Tropfen Moselwein, damals vermutlich noch glykolisiert. Mercedes wirbt historisch schambefreit mit technischer Kompetenz, abgeleitet aus einem 1937 entworfenen Kriegsflugzeugmotor.

Es gibt Kompromittierendes über Alle und Jeden, die eine Geschichte hinter sich her durch die Zeiten schleppen, auch ganz ohne Opa bei der Partei und der gehässigen Tante als Stasi-IM. Allein schon, weil es die wirklich guten, alten Zeiten selbst für die Vermögenden nicht in der scheinbar allgemein gültigen Form gab, in der sie heute gern imaginiert werden: Ein Jacob Burckhardt im Bücherschrank machte keinen zum Historiker, die bei der Säkularisation unter den Nagel gerissene Schnitzerei entsprach nicht der Sammelleidenschaft eines Aby Warburg, und die besseren Salons, nun, die gab es schon, aber Thema waren da wohl mehr die Hinterzimmergeschichten des BaBaLu denn die neueste Inszenierung von Max Reinhardt. Wiener Barock der Familie von 1870 galt mehr als Gelsenkirchner Barock der anderen von 1955. Und ich habe die arge Befürchtung, dass die Familiengeschichten der kleinen, dummen Stadt an der Donau die historische Realität besser repräsentieren, als jene Paradebeispiele deutscher Salontugend vom Weimarer Musenhof den bis zu den Manns, denen es nachzueifern gegolten hätte. Auch in Hatzfelds Schmöker von 1965 wird von einer Elsa von Brabant berichtet, die zu Richard Wagners Melodien als Entkleidungskünstlerin auftritt – so war das früher, als “tout München” kam.

Jetzt habe ich schon so viel über unsereins geschrieben, dass für mein eigentliches Thema kein Platz ist, aber das ist nicht so schlimm, denn es geht um andere. Nämlich Leute ohne diese zwielichtige Geschichtserfahrung. Die gibt es natürlich auch, Armut schändet nicht, aber ist ganz schlecht im Überliefern, weil, so genau wollte das ohnehin keiner wissen. Aber während sich unsereins kulturell eher seitwärts denn nach oben entwickelte, werden wir mit den Ergebnissen der sozialen Reformen der neueren Bundesrepublik konfrontiert: Personen, die vielleicht nicht unbedingt vermögend wurden, aber sich doch im erheblichen Umfang Bildung und Stil aneigneten. Wir treffen auf Akademiker, die nur aus Büchern wissen, was die kanonische Kultur ist, und den Humus, aus dem diese hohe Kultur neben viel Unkraut und Bodendeckern erwächst, gar nicht kennen. Weil das natürlich niemand aufschreibt oder gar öffentlich erzählen würde, was mein Grossvater mit dem Blasrohr angestellt hat. Diese gereinigte Form der kulturellen Bildung strebt nach Höherem und nicht ins BaBaLu. Im Reich dieses akademischen Irrtums herrschte schon immer die französische Küche und nie das Pilzrisotto mit zu viel Parmesan, dort intonierte man immer die Wesendonklieder und nicht “Wenn die Igel in der Abendstunde”, dort hob man mit Kennerblick die Hand im Auktionshaus und räumte nicht bei Pfarrern nach deren Tod schnell die Wände leer. Wie das, weil wir gerade dabei sind, die Grosseltern von der I. gemacht haben, die auch noch stolz darauf waren, aber diese Provinienz oberbayerischer Barockmalerei und der Monstranz im Herrgottswinkel würde die I. heute ganz sicher nicht lesen wollen, glaube ich.

Aber im Ergebnis kommt es dergestalt zu Momenten gegenseitiger Verwirrung. Beispielsweise übernahm ein bekannter Münchner Biokoch vor einigen Jahren ein Lokal am Tegernsee, in dem ich unabhängig vom Pächter ab und zu etwas zu tun habe. Das dort zelebrierte Ritual war in seiner Dialektik aus Wirtshaus und Luxus nicht wirklich das, was ich mir privat antun würde. Aber ich entnehme Berichten von selbsternannten Feinschmeckern aus München, dass man dort zu sein hatte, und genau diesen Mischmasch aus Regionalität und Weltoffenheit gut finden musste. Mit meiner Ablehnung von Opern mit Regietheaterinszenierung stoße ich immer wieder Leute vor den Kopf, die als erste in ihrer Familiengeschichte Karten für Bayreuth ergattern und sich überhaupt nicht erklären können, wieso ich mit dem Gärtnerplatztheater sehr zufrieden bin. Ich komme aus einer Familie, in der potenzielle Schwiegertöchter abgelehnt wurden, weil sie den Apfelstrudel nicht zu bewundern bereit waren, und kann mich nun von hochnäsigen Adabeis, zu deren Taufe Leberkässemmeln serviert wurden, belehren lassen, dass ihr angemieteter, persönlicher Ernährungscoach Zucker für hochproblematisch hält. Universalgelehrtheit ist heute nicht einmal mehr in der immer weiter wuchernden Kulturgeschichte möglich: Trotzdem kommen aus dem akademischen Betrieb Leute, die dann wenigstens im Internet aller ´Welt – fast immer anhand von Kunst, die sie selbst gar nicht besitzen – erklären wollen, wie gut sie sich auskennen, auch wenn hinter dem Fachwissen erst einmal ein reichlich banaler Griff ins Buchregal steht. Es gibt so vieles, was man wissen und kennen müsste, und es ist so unendlich leicht, diese Ansprüche an andere zu stellen. Diese “wie wir alle aus dem Briefverkehr zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger wissen”-Gelehrsamkeit ist ein wenig viel für ein Bürgertum, das in der Realität allenfalls die Briefe der Lieselotte von der Pfalz kannte, und die Briefe der Gefährlichen Liebschaften, Und es gibt diese “wenn 90% der Zuschauer in der Pause gehen, ist es gut”-Haltung, mit der momentan die Münchner Kammerspiele auffallen. und die dann prompt von kunstsinnigen Panegyrikern verteidigt werden, das sei halt jetzt so.

Vielleicht tue ich da vielen Unrecht, aber mir fällt diese Verachtung für unsere, sagen wir mal, gehobene Relativkultur besonders oft bei jenen auf, die ansonsten gern betonen, dass sie aus Arbeiterfamilien oder einfachen Verhältnissen kommen, und sich in ihre Sphären hoch gebildet haben – die reden dann auch gern von Klassismus. Oft habe ich tatsächlich nicht den Eindruck, dass diese akademische Schicht, die man in meinen Kreisen als “brotlos” bezeichnet, finanziell besonders gut geht. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Definition von neuen kulturellen Standards, die so ein gängiger Sparkassendirektor oder eine Ärztin mit normaler Arbeitszeit gar nicht erreichen kann. Und es geht um die philosophischen Normen, die nur schwer in Einklang mit den Dünkeln, weniger lichten Seiten und Unbildungen der real existierenden Bordschwahsie Bouorgewous Burscheoisi feinen Leuten zu bringen sind. Bürgerliche Tugend ist eher, den Mund zu halten aus Sorge, sich mit Unwissen bis auf die Knochen zu blamieren, und neuen Stoff für gehässige Anekdoten zu liefern. In diese Lücken der Stille stossen jene, die glauben, es gäbe beim ökonomisch verrammelten Tor zum sozialen Olymp auch noch einen intellektuellen Nebeneingang.

Ich habe da so meine Zweifel. Tradition, so fragwürdig sie auch sein mag, ist sicher nicht alles, aber man merkt schon den Unterschied des eigenen Clans zu jenen, die sich von ihrer Sippe gelöst haben, und nun ganz nach oben wollen. Dorthin, wo unsereins sicher nicht ist, wenn er, 400 Jahre Baugeschichteim Rücken, den Handwerkern in einer kalten Winternacht über ein kaputtes Rohr hinweg die Geschichten der feinsten Kreise aus weniger feinen Zeiten erzählt. Wir sind so. Die anderen sind anders. Das muss man trotz Bildung leider so sagen. Dazu gehört man erst, wenn der Urahn Geschichten geliefert hat, die am über einem verstopften Rohr erzählen kann.