Die Schattenseite der Meinungsfreiheit im Netz: Diskussionen werden oft von böswilligen Kommentaren unter der Gürtellinie sabotiert. Gehört das zur Netzkultur – oder wächst sich das noch aus?

Ob es so etwas wie die vielbeschworene Netzgemeinde überhaupt gibt, darüber streiten sich die Web-Gelehrten. Aber als einigermaßen unstrittig darf gelten: Es gibt in der Gemeinde schwarze Schäfchen – im Netzjargon auch Trolle genannt, die in Foren, Newsgroups, Blogs und anderen Communities mit destruktiven Beiträgen auffallen. Meist beschränken sie sich auf die Provokation anderer Diskussionsteilnehmer, ohne konstruktive Gedanken zur Debatte beizusteuern. Das Phänomen ist auch nicht wirklich neu, getrollt wurde schon zu seligen Usenet-Zeiten und in Mailinglisten. Die gängige Strategie im Umgang mit dieser Plage besteht darin, die Beiträge möglichst zu ignorieren, dem nach Aufmerksamkeit gierenden Troll also kein Futter zu liefern. „Don’t feed the trolls” werden Diskutanten gern gemahnt, wenn sie sich in Diskussionen mit dem Troll verwickeln lassen.

In netzaffinen Kreisen gehörte es bislang zum guten Ton, dem Problem keine allzu große Bedeutung beizumessen. Schließlich wird im Netz schon seit der digitalen Jungsteinzeit getrollt, gepöbelt und provoziert. Der bekannte Meta-Ironikese Sascha Lobo hat sich 2010 in einem Vortrag auf der Bloggerkonferenz Re:publica länglich über das Trollphänomen ausgelassen und die These aufgestellt, dass Trolle „per se nichts Schlechtes” seien, im Ökosystem Internet erfüllten sie wichtige Funktionen: Wie die Leichen- und Ausscheidungsfresser in der Natur würden Trolle Überflüssiges und Schädliches abbauen. Überdies festigten sie die sozialen Strukturen der Restgruppen im Netz: „Wenn ein Pöbeltroll dazukommt, dann können sich sogar Leute vertragen, die sonst völlig anderer Meinung sind”, so Lobo. Kurzum: Man müsse das Trollen und die Reaktionen darauf als „virtuelle Testkonflikte” begreifen, so wie bei den Löwenjungen, wenn sie im Spiel Angriffe simulierten.

Doch so klar und eindeutig verläuft die Trennlinie in dieser Frage nicht mehr, dass man noch feststellen könnte: Netzchecker negieren das Problem tendenziell, und Mailausdrucker machen um das bisschen Rumgepöbel Riesen-Rabääh und Mimimi, weil sie einfach das Internet nicht verstanden haben. Marina Weisband, bis vor kurzem Geschäftsführerin der Piratenpartei und Bloggerkollegin bei dieser Zeitung, stellt fest: „Wenn wir Zeitungsartikel und Blogposts kommentierbar halten, um uns Feedback, Anregungen, Ideen und interessante Diskussionen zu holen, bekommen wir Beleidigungen und verletzende Kommentare. Je niedriger die Beteiligungsschwelle, desto mehr Dreck spült hinein.” Wir könnten mit dem Netz etwas Schönes schaffen oder es zerstören, die Verantwortung liege bei jedem Einzelnen. Wenn als einziger Weg, wie man sich als Autor, als Politiker, oder als Künstler vor diesen Verletzungen schützen kann, das Kappen des Feedbackkanals bleibe, „dann ist die Idee des Internets auch irgendwie hohl geworden.”

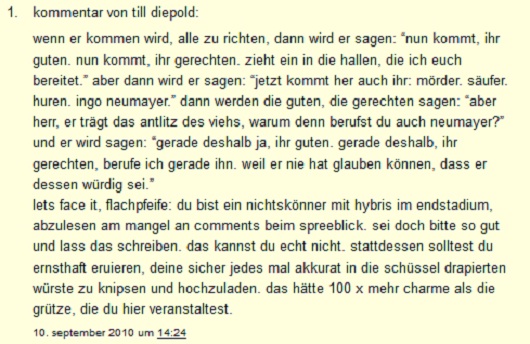

Stephan Urbach, Netzaktivist und ebenfalls prominentes Mitglied der Piratenpartei, wird noch deutlicher: „Trolle sind gefährlich. Trolle zerstören, es ist nichts Konstruktives an ihnen.” Die „Dagegen”-Kommentare erklärten entweder die vermeintlich richtige Sicht der Dinge und was für ein Versager der Verfasser des Textes doch sei – oder die Einwürfe seien nur grob beleidigend à la „Schau dir mal deine Wichsfresse an”. Dass nun gerade Piraten, bei denen der Glaube an die emanzipative Kraft des Netzes gewissermaßen zum Parteiprogramm gehört, das Pöbelproblem plötzlich klar benennen, scheint nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Gerade weil hier viel politische Arbeit auch übers Netz läuft und diskutiert wird, erweist sich der trollende Geist, der stets verneint, als Ungeist- der eben nicht, wie Sascha Lobo behauptete, letztlich doch stets das Gute schafft und einen hohen Nutzen für das Ökosystem hat. Beiträge und Kommentare, die auch gerne mal in epischer Breite erklären, dass jemand ein völlig falsches Bild hat, dem politischen Gegner opportun entgegen kommt oder auch einfach keine Ahnung hat und mit kruden Behauptungen ohne jegliche Grundlage daherkommen, findet Urbach zunehmend zermürbend. Und damit macht er Erfahrungen, die in feministischen und queeren Netz-Zusammenhängen schon länger Auswirkungen zeitigen. Nämlich dahingehend, dass aufgrund des massiven Trollaufkommens in den meisten einschlägigen Blogs nicht mehr frei kommentiert werden kann. Eine interessante Möglichkeit, all den auflaufenden Hass und sexistischen Stumpfsinn zu kanalisieren, ist das Projekt hatr, das die Kollegin Teresa Bücker hier in diesem Blog bereits vorgestellt hat.

Aber als Universallösung taugt das nur bedingt. Eine andere, weniger komplizierte Maßnahme besteht darin, Kommentare erst nach vorheriger Sichtung freischalten zu lassen. So läuft es beispielsweise hier in den FAZ-Blogs, und das ist gegenüber dem sehr begrenzten Platz für Leserbriefe in der gedruckten Ausgabe schon ein Riesenfortschritt. Wobei ich auf die Kommandobrücken der anderen Blogs dieser Zeitung keinen Zugriff habe und somit nicht weiß, wie das dortige Trollaufkommen ist. Hier für Deus ex Machina kann ich jedenfalls sagen, dass das Phänomen nahezu nonexistent ist.

Aber andernorts – und damit meine ich nicht ausschließlich die für ihren rüden Umgangston verrufenen Foren des Heise Verlags – ist das Thema ganz real. Und es stellt sich die Frage, ob das Internet dieses Problem erst hervorbringt, weil man seinen Adressaten nicht sieht beim Texten und sich wegen der ausbleibenden fühlbaren Reaktion dabei weniger zügelt als im realen Leben in der Kohlenstoff-Sphäre. Und dann ist da noch die Frage, leben Trolle dabei Seiten ihrer Persönlichkeit aus, die im realen Leben deutlich unterentwickelt bleiben – oder führt Getrolle und Geläster im virtuellen Raum dazu, dass auch im echten Leben die verbalen Hemmschwellen sinken? Jochen Mai liefert in seinem Blog karrierbibel.de Indizien für letztere Annahme. Er zitiert aus einer Studie eines Psychologie-Professors der Iowa State University, laut der Probanden unmittelbar nach ausgiebigem Online-Geläster und Geschimpfe auch im persönlichen Umgang unfreundlicher und aggressiver gewesen seien. Wobei weitergehende Aussagen über langfristige Persönlichkeitsveränderungen freilich hochspekulativ bleiben. Genauso gut könnte man dagegen argumentieren, das Geläster und Getrolle erfülle eine wichtige Ventilfunktion, und zudem ist es doch recht normal, dass Menschen sich in unterschiedlichen sozialen Kontexten anders verhalten.

Vielleicht kommt ein Forscher mal darauf, dass der Mensch vor dem Monitor in einer ähnlich empfundenen Situation ist wie am Steuer seines Autos. Auch da gibt es Zeitgenossen, die ihre Impulskontrolle besser im Griff haben und andere, bei denen das sogenannte Reptiliengehirn das Revierverhalten diktiert. Elias Aboujaoude von der School of Medicine an der Stanford University ist jedenfalls davon überzeugt, dass das Internet unsere Persönlichkeit verändert, und zwar nicht unbedingt zum Besseren. Viele Nutzer entwickelten E-Persönlichkeiten, die gewissermaßen die unangenehmsten Wesenszüge zum Vorschein brächten: „Die Online-Persönlichkeiten stellen gewissermaßen die enthemmte Version von uns dar, mit impulsiveren, dunkleren, kindhafteren und narzisstischeren Wesenszügen.” Wenn dem so ist (und einiges spricht für diese Annahme), dann sollten wir uns tatsächlich fragen, ob wir künftig unsere reale Persönlichkeit mehr an diese Online-Version anpassen wollen oder umgekehrt im Netz mehr zu der Person werden wollen, die wir auch im realen Leben verkörpern.