Die Fülle an Informationen, die der Nutzer über sich preisgibt, befeuert eine schleichende Revolution im Online-Handel – wir werden zunehmend an individuell berechnete Preise und Tarife gewöhnt.

Man imaginiere mal für den Moment folgende Situation: Sie kommen mit Ihrem Audi Q 7 oder Porsche Cayenne zur Tankstelle, und als Sie an der Zapfsäule nach dem Tankrüssel greifen, lesen Sie folgendes Schild: „Sehr geehrte Kunden! Da Fahrzeuge von mehr als zwei Tonnen Gewicht die Pflasterung unserer Tankstelle über Gebühr belasten und häufigere Renovierung der Zufahrt erforderlich machen, zahlen Fahrer dieser Fahrzeugklasse einen Aufschlag von 3 Cent pro Liter getanktem Kraftstoff. Wir bitten um Verständnis, Ihre Ixypsilon Mineralöl AG.”

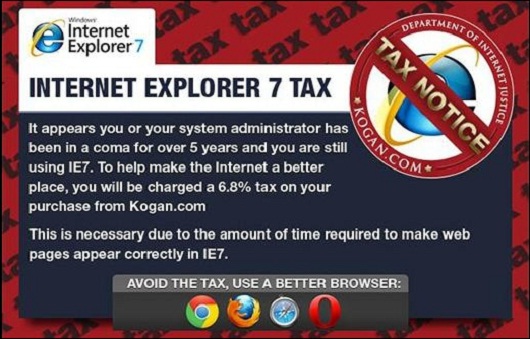

Klingt absurd? Nun ja, im Internet kann einem dergleichen schon passieren. Dieser Tage machte die Meldung die Runde, dass ein Onlineshop in Australien Nutzern, die mit dem Internet Explorer 7 angesurft kommen, einen Aufschlag von 6,8 Prozent auf die Kaufsumme draufschlägt. Begründung: Das Webentwicklerteam des Elektronikhändlers müsse eine Menge Zeit und Mühe investieren, damit die neue Website auch mit dem veralteten Browser IE 7 betrachtet noch normal aussehe. Das koste nicht nur das eigene Unternehmen Geld, mit diesem Übel kämpfe jeder Online-Geschäftsbetrieb, und insgesamt verursache die Nutzung des veralteten Browsers der Internetwirtschaft Schäden in Millionenhöhe. In diesem Sinne leiste die „Internet Explorer 7-Steuer” ihren Beitrag dazu, das Web zu einem besseren Ort zu machen. Überdies lasse sich dieses Zusatzentgelt sehr leicht vermeiden, indem man einen zeitgemäßeren Browser wie Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oder eine aktuellere Version des Internet Explorers runterlade und installiere.

Immerhin: Der Onlinehändler in down under spielt mit offenen Karten. Und man darf vermuten, dass seine Sondersteuer-Aktion ohnehin mehr als PR-Aktion gedacht war denn als echtes Erlösmodell, das auf Diskriminierung bestimmter Kundengruppen basiert. Allerdings geht der Trend im Online-Handel unverkennbar in Richtung subtilerer Differenzierungen aufgrund der vom Kunden mitgebrachten Datenlage. Vor einigen Wochen hatte ich hier in diesem Blog berichtet, dass die Social-Media-Kennzahl Klout in bestimmten Etablissements bereits als Basis für Rabatte oder höherwertige Angebote hergenommen wird. Wer einen höheren Klout-Wert mitbringt, kann schließlich (so das Kalkül dahinter) mit dem Gewicht seiner Stimme in der Social-Media-Welt als wichtiger Markenbotschafter fungieren. Jetzt berichtet das Wall Street Journal über ein US-amerikanisches Reisebuchungsportal namens Orbitz, das den Kunden je nach Computer-Betriebssystem unterschiedliche Preisklassen von Unterkünften und Transportmöglichkeiten vorschlägt. Apple-Benutzer bekommen die höherpreisigen Hotels und Flüge zu sehen, PC-Verwender günstigere Angebote. Untersuchungen zufolge gäben Apple-User bis zu einem Drittel mehr für eine Hotel-Übernachtung aus als PC-Benutzer, schreibt das WSJ. Somit verhalte sich das Onlineportal „nicht anders als die Besitzer von Kleider- oder Schmuckläden auf der Münchner Maximilianstraße oder dem Hamburger Jungfernstieg”. Während aber die Verkäufer bei Dolce & Gabbana und Versace in den Ladenlokalen vom Äußeren der potentiellen Kunden auf ihren Geldbeutel schließen müssten, hat der Online-Verkäufer Zugriff auf allerlei Tracking-Daten. Die verraten ihm zum Beispiel, welche Seiten der Nutzer zuvor besucht hat, eventuell auch, welche Produkte er gekauft hat und welches Computer-Betriebssystem er benutzt.

Diese im Online-Handel anfallende Datenfülle stößt den Anbietern die Tür auf in eine schöne, neue Einkaufswelt, in welcher der Einheitspreis für alle nicht mehr das Maß der Dinge ist. Vor rund zehn Jahren hatte Amazon bereits erste Vorstöße unternommen, für die gleichen DVDs unterschiedliche Preise zu verlangen. Nach massiven Protesten von Verbrauchern ist der Onlinehändler wieder abgerückt von dieser Praxis. Das Thema ist damit aber nicht vom Tisch – selbst wenn Verdatungs-Evangelist Michael Seemann die steile These vertritt, personalisierte Preise könne es gar nicht geben, weil Preistransparenz diese Differenzierung von vornherein unmöglich mache (siehe den Kommentarthread). Dabei ist der Hebel doch längst angesetzt: zum einen über Rabatte und Vergünstigungen, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind und zum anderen mit Umweg über die Zahlungsmodalitäten und Lieferkonditionen. So wird der Bewohner eines Glasscherbenviertels ungeachtet seiner individuellen Bonität mit schlechteren Konditionen von Zahlungsart (nur Vorkasse) und höherem effektivem Jahreszins bei Finanzierungskäufen in Sippenhaft genommen. Da sieht der Grundpreis für einen Artikel, den eine Recherche übers Internet ausspuckt, vielleicht ziemlich gleich aus, aber unten auf der Rechnung variiert es dann doch, was der Einzelne zahlt.

Einem Münsteraner Professor für Betriebswirtschaftslehre wird die Spruchweisheit zugeschrieben, Marketing diene nicht der Befriedigung von Kundenwünschen, sondern dem Ausschöpfen der kundenseitigen Zahlungsbereitschaft. Und nachdem die Verbraucher zum Teil sehr unterschiedlich preissensibel sind, wächst auf Anbieterseite natürlich die Versuchung, aus dem stetig anwachsenden Wissen über die Kundschaft entsprechendes Kapital zu schlagen. Dem wirklich personalisierten Preis würde dann (neben anderen Faktoren wie Kundenhistorie, Bonitätsbewertung etc.) eine individuell berechnete Prognose zugrunde liegen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich dieses Produkt innerhalb eines bestimmten Preiskorridors kaufe. Hierbei könnten sich dann auch Statusmeldungen im Facebook-Profil des Käufers durchaus preislich auswirken: „Wenn einer Deiner Freunde grade eine Nikon-Camera gekauft hat, könnte Deine teurer werden, denn statistisch ist es wahrscheinlich, dass Du eine Empfehlung von ihm erhalten hast”, schrieb der US-Blogger Dan Kaminski vor drei Jahren. Oder wenn in der Familie eine Hochzeit oder ein Todesfall vorlägen, könnte das die Preise für Flug- oder Zugtickets verteuern, wenn der Anbieter um diese „unelastische Nachfragesituation” weiß.

So schnell, wie Kaminski es in seiner Vorschau auf 2010 erwartet hatte, vollzieht sich dieser Paradigmenwechsel indes nicht. Statt einem großen Sprung nach vorn auf breiter Front sehen wir eher eine Preispolitik der kleinen Schritte. Der hohe informationstechnische Aufwand, individuelle Preise zu berechnen, dürfte sich auch nicht in jeder Warenkategorie gleichermaßen lohnen. Aber von der naiven Vorstellung, alle Kunden seien dem Anbieter gleich viel wert, können wir uns schon mal verabschieden. „Unternehmen können ihre Kundschaft im Netz quasi nach Belieben segmentieren und unterschiedlich ansprechen ohne dass es dem Nutzer groß auffällt”, warnte ein Marktforscher von Forrester Research in der Business Week, „aber nur weil Ihr Angebot personalisiert ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch erstklassig ist.”