Nach dem Motto „alles muss raus” hat die Enthüllungsplattform Wikileaks ihr gesamtes Archiv an US-Botschaftsdepeschen unredigiert veröffentlicht. Im Netz kursieren jetzt rund 250.000 Dokumente, in denen die Namen von Informanten der US-Botschaften nicht geschwärzt sind. Für die Medien liegt der Fall klar: Dies ist eine gigantische Panne, ein Datendebakel („Der Freitag”) oder laut „Spiegel” gar ein Desaster. Für „Telepolis”-Autor Jörg Wittkewitz hat sich Wikileaks in einem „finalen Nebel aus Testosteron selbst erledigt”.

Das kann man so sehen – muss man aber nicht. Aber selbst wenn, dann haben einige Medien durchaus ihr Teil dazu beigetragen, die unabhängige Whistleblower-Plattform in die Bredouille zu bringen. Allen voran der „Guardian”-Reporter David Leigh, der in seinem Wikileaks-Buch das Passwort für die Datei mit sämtlichen Depeschen verriet (wenn auch in der Annahme, es hätte sich nur um ein temporäres Passwort gehandelt, das gleich nach Verwendung wieder geändert wird). Da ist die Wochenzeitung „Der Freitag”, die zwar nicht das Passwort oder dessen genaue Fundstelle verriet, aber darauf hinwies, dass der Schlüssel zu dieser Datei offen zutage liege und „für Kenner der Materie” zu identifizieren sei. Da durfte sich dann auch der im Streit von Wikileaks ausgeschiedene Daniel Domscheit-Berg, der eine eigene Konkurrenzplattform namens Openleaks angekündigt hat, lang und breit über die Sicherheitslücken von Wikileaks auslassen.

Kurzum: Es ist eine komplizierte Gemengelage, und man kann dem Blogger fefe (bürgerlich: Felix von Leitner) nur beipflichten in der Einschätzung, dass sich alle Seiten hier nicht mit Ruhm bekleckert haben. Im Grundsatz ist es Wikileaks nicht anzulasten, Medienpartnerschaften für die Veröffentlichung des brisanten Materials zu knüpfen. Dahinter stand zum einen die Überlegung, auf diese Weise mehr Reichweite zu erzielen und zum zweiten mit der redaktionellen Bearbeitung auch zu gewährleisten, dass nicht die Identität von Informanten der US-Botschaften auffliegt und diese Personen somit in Gefahr gebracht werden. Aber mit der Herausgabe eines Masterpassworts hat Wikileaks-Frontmann Julian Assange gegen eigene Richtlinien verstoßen. Und dass das Passwort auch danach nicht geändert wurde, ist ein schwerwiegendes Versäumnis, das einem ernstzunehmenden Enthüllungs-Aktivisten wie Assange eigentlich nicht unterlaufen sollte. Dem Guardian-Reporter hingegen wäre auch kein Zacken aus der Krone gebrochen, sich vor der Veröffentlichung des Passworts in seinem Sachbuch nochmal rückzuversichern, dass es wirklich deaktiviert ist. Viele sagen auch, dass man grundsätzlich unter gar keinen Umständen irgendwelche Passwörter veröffentlichen sollte, aber einem Zeitungsreporter sind diese ungeschriebenen Regeln wahrscheinlich nicht so geläufig. Und die Versuchung für den Pressevertreter, sich mit dem Original-Passwort in der Kapitelüberschrift als Topchecker zu profilieren, sollte man auch nicht unterschätzen.

Der Schutz jener großen Datei mit den ganzen Depeschen ruhte auf zwei Säulen: Jenem Passwort und der Tatsache, dass der Pfad zu dieser Datei auf den entsprechenden Servern nicht bekannt war und es auch nirgendwo einen Link zu diesem Speicherort gab. Nun existierte aber auch ein Torrent mit ebenjenen verschlüsselten Daten vom Webserver, und nachdem „Freitag” in einer Geschichte über Datenlecks bei Wikileaks darlegte, dass sowohl die Datei als auch da passende Passwort im Internet kursierten, musste der interessierte Zeitgenosse laut fefe nur noch die Stichwort-Kombinationen „wikileaks torrent” und „assange password” googeln. Dann nur noch das Passwort auf alle Dateien im Torrent ausprobieren – und schon hat man all die interessanten Depeschen.

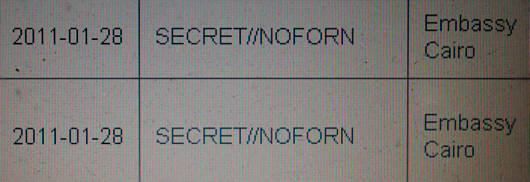

Unter diesen Umständen sah Wikileaks keine andere Möglichkeit mehr, als das ganze Material auch selbst zu veröffentlichen – und zwar ohne Rücksicht darauf, dass Personen, die in den Depeschen namentlich genannt werden, nun gefährdet sein könnten. Über dieses Vorgehen zeigte sich „Spiegel”-Chefredakteur Matthias Müller von Blumencron in einer Diskussionsrunde „verwirrt und erschüttert”. Informanten beispielsweise in Diktaturen seien nun gezwungen, zu flüchten. “Wir haben das nicht begriffen”, sagte Blumencron laut dem Branchendienst meedia.de. Dabei wäre diese Begriffsstutzigkeit leicht behoben, wenn man sich klarmacht, dass Wikileaks nicht die Gesprächspartner von US-Botschaftern in aller Welt als seine schützenwerten Quellen betrachtet – sondern nur diejenigen, die der Plattform dieses Material zuspielen. In einem TV-Interview mit der Deutschen Welle betonte Assange denn auch: „Wir haben niemals etwas Falsches veröffentlicht. Keine unserer Quellen ist bisher aufgrund unserer Handlungen enttarnt worden. Es ist niemand aufgrund unserer Veröffentlichungen physisch verletzt worden.”

Darauf kann man sich, selbst wenn es stimmte, natürlich nicht dauerhaft ausruhen. Es dürfte auch künftige Whistleblower vermutlich nicht ganz kalt lassen, wenn ihr weitergegebenes Material namentlich genannte Mitmenschen in Schwierigkeiten bringt. Insofern würden entsprechende Präzedenzfälle der Plattform mittelbar doch das Enthüllungsgeschäft erschweren. Für Jörg Wittkewitz beim Onlinemagazin „Telepolis” ist jetzt jedenfalls die Ära nach Wikileaks angebrochen: Der Nimbus der Enthüllungsplattform sei „für alle Zeiten pulverisiert”. Die Gefechte von Assange und seinem früheren Weggefährten Daniel Domscheit-Berg geißelt Wittkewitz als „Zickenkrieg von profilneurotischen Jünglingen, die ein unbarmherziges Schicksal in alte Körper steckte”. Dabei unterschlägt er geflissentlich, dass auch die alten Medien wie Guardian, Spiegel und wie sie alle heißen, auch ein Interesse daran haben dürften, dass die netzgestützte Enthüllungskonkurrenz nicht so groß wird, dass sie ihnen Butter vom Brot nimmt. Das Resümee von Fefe klingt da insgesamt plausibler: Man sehe an dem Fall Wikileaks ganz gut, „wie sich da aus lauter kleineren Fehlern eine Scheiße-Lawine ergab, in denen die Leute die Lage mit Folgefehlern nur schlimmer gemacht haben, aus dem Bedürfnis heraus, ihren Hintern bezüglich der früheren Fehler abzudecken.”

Sollte Wikileaks aufgrund dieser unschönen Geschichten als Plattform an Bedeutung verlieren oder sich gar ins Aus manöveriert haben, bedeutet dies aber nicht zwangsläufig das Ende der netzgestützten Whistleblower-Plattformen an sich. Als seinerzeit die Tauschböre Napster abgeklemmt und dann von Bertelsmann aufgekauft wurde, fanden sich andere Wege, Musikstücke und andere urheberrechtlich geschützte Inhalte zu tauschen. Information findet immer einen Weg.