Dieser Tage hüpften diverse Fürbitten-Vorleser und Oberministranten der Netzgemeinde mal wieder schier im Dreieck: Das europäische Parlament hatte es gewagt, eine (rechtlich nicht bindende) Resolution zu verabschieden, wonach Suchmaschinenbetreiber dazu verpflichtet werden sollten, ihr Suchgeschäft von anderen Unternehmensbereichen wie Social Networking abzuspalten. Der in weiten Teilen der Welt dominierende Suchmaschinenkonzern Google war in der Resolution nicht explizit genannt. Aber dass es den Parlamentariern nicht so sehr um Yandex in Russland oder den in China dominierenden Suchriesen Baidu gegangen sein dürfte, war schon klar.

Entsprechend gab Jeff Jarvis, der prominente Netz-Evangelist und Guru aller Google-Versteher, Alarmstufe Rot: Es drohe nichts Geringeres als „die Beschädigung des Internets, seiner Freiheiten und seiner Zukunft“, weil Deutschland ganz Europa mit seiner Internet- und Technologiepanik angesteckt habe. So würden „die Möglichkeiten beschnitten, die ein freies Internet allen Menschen überall bieten kann.“ In Deutschland läuft aus Sicht von Jarvis ja ohnehin einiges schief, Google Streetview wurde sabotiert, der Taxi-Konkurrent Uber zurückgepfiffen – und außerdem steht der dystopische Roman „The Circle“ von Dave Eggers in den deutschen Bestseller-Ranglisten ziemlich weit vorn.

© FAZ

© FAZ Grund genug, das Buch mal zur Hand zu nehmen und zu prüfen, ob darin tatsächlich Technophobie oder gar Google-Hass geschürt wird. Der Circle, diese hippe und mächtige Internetfirma, deren Innenleben den Romanstoff liefert, hat sicherlich manches mit Google gemein: die innovationsfreundliche Unternehmenskultur, die ultramoderne Firmenzentrale und die für amerikanische Standards geradezu sensationellen Sozialleistungen und Vergünstigungen für die Mitarbeiter. Und selbstredend verfolgt der Circle, der die Geschäftsfelder von Google, Facebook, Twitter und zum Teil auch Apple und Amazon unter einem Konzerndach vereint, keine sinistren Unternehmensziele. Nicht nur möchten die Circler das Internet zu einem besseren Ort machen, sie sind der festen Überzeugung, mit ihrer Arbeit und ihren technologischen Tools die Welt zu verbessern.

Der Leser sieht den Circle mit den Augen der Protagonistin Mae Holland, einer Mittzwanzigerin, die ihren öden Job bei den örtlichen Strom- und Gaswerken von Fresno gekündigt hat und jetzt eine Stelle im Silicon Valley antritt beim attraktivsten Arbeitgeber der Welt. Es gibt viel zu staunen, was da alles für die Mitarbeiter aufgefahren wird, und Mae denkt „Wahnsinn – ich bin im Himmel“. Zunächst ackert sie allerdings in der Tretmühle des Kundenservice, in der sich alle Neulinge bewähren müssen, aber sie findet sich immer mehr besser hinein in die Arbeit. Zu begreifen, dass darüber hinaus noch wesentlich mehr von ihr erwartet wird als einen guten Job zu machen, braucht indes seine Zeit. Sie muss sich ermahnen lassen, ihr firmeninternes Social-Media-Profil zu pflegen, vernetzt zu sein und die permanente Kommunikation im Kollegenkreis nicht als etwas „außerbetriebliches“ zu betrachten. Für Circler gibt es im Grunde nichts Außerbetriebliches: Eine Kanufahrt zu machen, ohne sie per Video mit allen anderen Kanu-Interessierten zu teilen, wie egoistisch ist das denn – und warum tauscht sich Mae, die sich um ihren an MS erkrankten Vater sorgt, nicht mit der Online-Selbsthilfegruppe im Circle aus?

© FAZ

© FAZ Mae gelobt Besserung – und der Circle schiebt ein ums andere Projekt an, die Welt zu verdaten und transparent zu machen. Mit der Einführung des TruYou-Kontos hat der Circle jeden Nutzer eindeutig identifizierbar gemacht und damit anonymes Getrolle und Online-Betrug schlagartig reduziert. Als nächstes sollen schon Neugeborene Chips implantiert bekommen, die spätere Kindesentführung verhindern sollen. Im Rahmen des SeeChange-Projekts verteilt der Circle Millionen kleiner Kameras überall auf der Welt, die ihre Bilder permanent ins Netz einspeisen. Man trägt Fitness-Armbänder, um seine Vitaldaten permanent im Blick zu haben, und als es an den nächsten Schritt geht, das ganze Leben per Kleinstkamera auf der Brust allen zugänglich zu machen, ist Mae die Auserwählte. Einzig auf der Toilette gibt es unbeobachtete Momente (die Mae unter anderem für den einen oder anderen Quickie mit einem etwas geheimnisvollen Kollegen nutzt), und Mae wächst immer besser hinein in ihre Rolle der Vorturnerin der totalen Daseinstransparenz. Sie wird zu einem Aushängeschild des Circle, Tausende und manchmal auch Millionen Viewer klinken sich ihren Videostream ein. Auf einer Podiumsdiskussion mit der Führungsspitze hilft Mae, die künftigen Unternehmensleitsätze des Circle zu formulieren: „Geheimnisse sind Lügen“, „Teilen ist Heilen“ und „Privatheit ist Diebstahl“.

Berauscht von der eigenen Großartigkeit tüfteln die Circler an immer neuen Ideen und Lösungen: Warum nicht das TruYou-Konto zu einer Art Melderegister und Wählerverzeichnis machen, da könnte man doch mit der Power von Social Media der traditionell niedrigen Wahlbeteiligung in den USA abhelfen. Der Staat ist mit all seinen Aufgaben ohnehin überlastet, und mit seiner weltweit führenden Infrastruktur könnte der Circle viele hoheitliche Aufgaben quasi nebenbei erledigen. Erste Politiker wagen den Schritt, mit Hilfe der Brustkamera volltransparent zu werden, und eine nennenswerte Gegenbewegung zu der immer totaleren Durchdringung aller Lebensbereiche durch den Circle ist nicht in Sicht. Allenfalls Maes Eltern ziehen nicht so recht mit, und nur Maes Exfreund Mercer, der aus Hirschgeweihen kunstvolle Kronleuchter bastelt, wehrt sich vehement gegen alle Versuche, ihn für diese schöne neue Welt zu begeistern.

Wie das Ganze dann kulminiert, aus welcher Ecke unerwarteter Widerstand kommt und welche schwierige Entscheidung Mae zu treffen hat, sei an dieser Stelle nicht verraten. Metaphorisch steht der Circle jedenfalls für die totale Einkreisung des Einzelnen durch das Kollektiv oder positiver ausgedrückt die 360-Grad-Einbindung der Gesellschaft in die digitale Welt des Circle. So gesehen bleibt es bei der Lektüre etwas rätselhaft, warum sich lange Zeit nicht mehr Widerstand gegen die totale Vereinnahmung regt, als dass der verschrobene Sonderling Mercer davor in die Wälder Oregons flüchtet. Dass der Circle Konkurrenzunternehmen aus dem Markt kegelt und in einzelnen Sparten wie dem Suchgeschäft 90 Prozent Marktanteil hat, wird zwar im Roman irgendwo hinter ferner liefen erwähnt, aber nicht näher ausgeführt. Man darf daraus schließen, dass es Eggers darum zu tun war, den Circle nicht per se und von vornherein als das Böse darzustellen. Sondern vielmehr darum, aufzuzeigen, wie der hartnäckige Irrglaube, die Welt qua verordneter Transparenz und Offenheit zu einem besseren Ort zu machen, in einen neuen Totalitarismus führt. Vielleicht hätte eine stärkere Problematisierung des Themas Marktdominanz zu sehr von diesem Punkt abgelenkt.

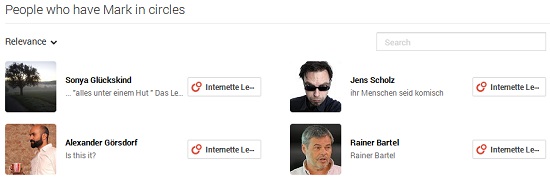

© FAZ

© FAZ Starke Argumente für eine Zerschlagung von Google liefert der Roman jedenfalls nicht. Denn der Circle treibt ja nicht so sehr das Such-, Werbe- und E-Commerce-Geschäft auf die totalitäre Spitze als vielmehr das Identitätsmanagement via Social-Media. Und auf diesem Sektor hat Google mit seinem Network Google plus keinen allzu großen Wurf gelandet. So betrachtet könnte der Internetberater Thomas Knüwer Recht haben mit seiner Vermutung, dass die derzeitige Diskussion um die Marktmacht von Google vor allem einem anderen dominanten Internet-Player nützt – und zwar Facebook.