Ein junger Mann von einer Eliteuniversität heuert bei Google an, und erlebt dort die Firmenkultur mit ihrem lockeren Flair – zumindest an der Oberfläche. Er steigt in die mittlere Ebene der Firma auf, und sieht Treffen und Veranstaltungen, bei denen es um Diversity geht – um das Ziel, die Firma für Menschen jeder Herkunft, jeder Religion und jeder sexuellen Orientierung offen zu halten. Die Theorien besagen, dass eine Firma mit Diversity eher in der Lage ist, sich auf die Kunden einzustellen und passende Produkte zu entwickeln. Das bezweifelt der junge Mann auch nicht, als er sich während einer Geschäftsreise nach China an den Rechner setzt und schreibt:

I value diversity and inclusion, am not denying that sexism exists, and don’t endorse using stereotypes.

Er schätzt Diversität und Inklusion, er erkennt die Existenz von Sexismus an; und er lehnt die Verwendung von Stereotypen ab. Das ist gut – eigentlich. Und dann schreibt er weiter:

When addressing the gap in representation in the population, we need to look at population level differences in distributions. If we can’t have an honest discussion about this,then we can never truly solve the problem

Es geht ihm um die Frage der angemessenen Vertretung der verschiedenen Gruppen in der Firma, und er denkt, dass man über Unterschiede bei diesen Gruppen reden muss – würde man das nicht tun, gäbe es keine echte Lösung. Kurz, er findet auch, dass die aktuelle Repräsentation der Geschlechter nicht richtig ist. Er unterstützt die Ziele von Diversity und findet, dass man sich die beteiligten Gruppen daher genauer anschauen und offen darüber reden sollte, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen.

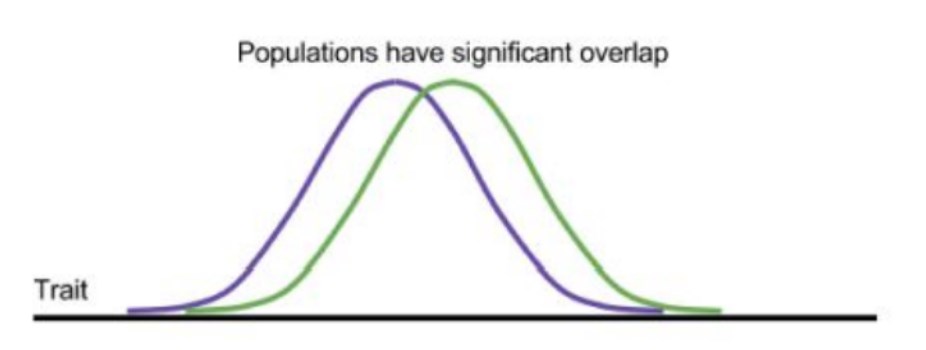

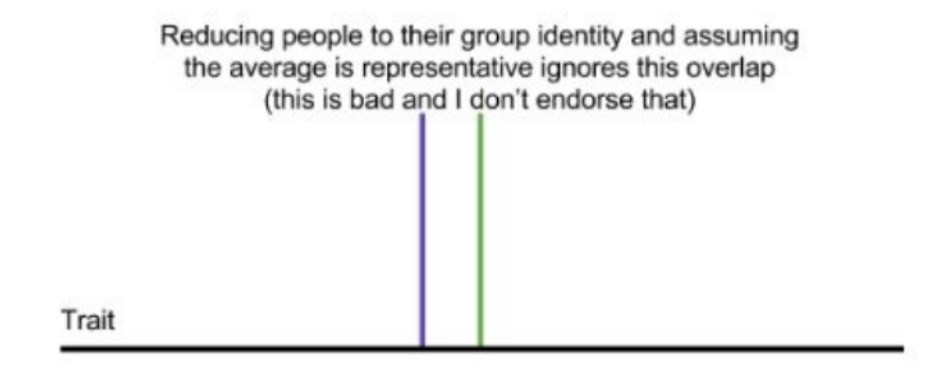

Das tut er dann auch. Er sagt nicht, dass Frauen nicht programmieren können, aber er führt aus, dass Frauen im Durchschnitt als Gruppe mehr Interesse an sozialer Interaktion haben, während Männer als Gruppe im Durchschnitt den Umgang mit Dingen bevorzugen, und begieriger nach Status sind. Frauen hätten mehr Probleme, sich bei Gehaltsverhandlungen durchzusetzen. Bei der aktuell geübten Form der Arbeit bei Google führe das zu einer Bevorzugung der Männer, also müsste die Firma den Kompetenzen der Frauen entgegen kommen –

und nicht die Unterdrückung der Frau als alleinige Ursache betrachten, und alle anderen möglichen Gründe vorab ausschliessen. Das würde bei Google aber geschehen, weil dort andere Sichtweisen unterdrückt, behindert und ausgegrenzt werden. Statt dessen versuche man sich bei Google an einer Förderpraxis, die an den realen Problemen vorbei geht. Diversity sei ein primäres Ziel, dem sich die Firma mit ihren Geschäften unterzuordnen habe, und das werde durch den sozialen Druck in der Echokammer immer wieder neu bestätigt, ohne Diskussion und Hinterfragung. Der Mann schreibt seinen Vorschlag nieder, belegt seine Thesen mit Graphiken und Zitaten, schreibt deutlich, dass er keine Pauschalisierung möchte, lädt zur Diskussion ein, und gibt dem ganzen den aufrüttelnden Titel:

Google’s Ideological Echo Chamber

How bias clouds our thinking about diversity and inclusion

Um das mal auf ein griffiges Beispiel herunter zu brechen: Es wird kaum möglich sein, eine Frau dafür zu begeistern, herzhaft in eine ölige Fahrradkette zu greifen. Die Frage ist nun, ob man die ölige Fahrradkette als Diskriminierung der Frau begreift und versucht, das Prinzip der öligen Kette so zu ändern, dass der Anteil der hineingreifenden Frauen auf das Niveau der Männer steigt – bei denen übrigens auch viele vor solchen Arbeiten zurück schrecken. Oder sagt man sich, dass sich Frauen nun mal weniger gern die Hände schmutzig machen, und man dieser Einstellung entgegen kommt, indem man ihnen Gummihandschuhe anbietet. Das ist noch immer keine Garantie dafür, dass Frauen es tun werden, aber es kommt auf jeden Fall den kleinen Unterschieden zwischen den Geschlechtern entgegen. Und natürlich gibt es auch Frauen, die ebenfalls herzhaft in die Kette greifen. Nur, dem Durchschnitt der Frauen sollte man eben sinnvolle Lösungen anbieten..

Man kann das übrigens auch für Bereiche erzählen, bei denen Männer aus Ignoranz oder Widerwillen oder anderen Interessen unterrepräsentiert sind: Kochen ist nicht zwingend eine männliche Domäne – solange man Männern keinen Grill hinstellt (im Durchschnitt, mich kann man mit Grillen verjagen, ich mag Tafelsilber). Oder: Intuitive Bedienbarkeit kommt den traditionell bedienungsbeschreibungsfeindlichen Männern auch entgegen (im Durchschnitt, ich kann alles, ich bin ein Genie) (wie durchschnittlich alle Männer glauben).

Das Betrachten dieses Durchschnittes nennt man aber in Amerika, wenn man böswillig ist, advancing harmful gender stereotypes – wie die obige Darstellung einer Nerdwohnung bei Google. Der Autor des 10-seitigen Textes James Damore hat sich zwar von Stereotypen distanziert. Aber er hatte das Pech, dass sein Text im Google Intranet erst mal nicht beachtet wurde. Doch langsam wurde er wegen seiner Kritik an den bestehenden Zuständen diskutiert, es gab empörte Reaktionen, das Memo wurde an die Klatsch- und Schundseite Gizmodo weitergeleitet, wo man eine um Zitate und Graphiken verkürzte Version erstellte, und diese Version als Sexismus brandmarkte. Damit war das #Googlememo geboren, und weil der erste “Sexismus” schrie, schrien es alle, die Medien brüllten mit und behaupten, im Memo werde behauptet, Frauen könnten nicht programmieren und kämen deshalb bei Google nicht voran.

Und das, obwohl das Memo im Internet steht und, wie oben erklärt, sich für neue, bessere und gleichzeitig alle Mitarbeiter akzeptable Wege zu mehr Diversity bei Programmierjobs einsetzt. Es bestreitet nur, dass Diskriminierung der einzige Grund für die bisherige Entwicklung ist, und führt es auch auf im Durchschnitt andere Einstellungen der Geschlechter zurück. Aber das ging letztlich völlig unter, und so konnte man erleben, wie der Autor von der Presse auf beiden Seiten des Atlantiks gehetzt wurde, mit Unterstellungen, die er gar nicht getätigt hat – und letztlich von Google entlassen wurde. Wegen “advancing harmful gender stereotypes”. Nach seiner Entlassung schreibt dann Nina Bovensiepen, eine führende Mitarbeiterin der Süddeutschen Zeitung das hier:

Sie hat vermutlich das nicht antifeministische, nicht machohafte, nicht männerrechtliche, nicht rechtsextreme, inklusive, Diversität fordernde Memo, das auch kein Manifest ist und auch nie so gedacht war, nicht in seinen Zielen verstanden, und verbreitet mit dem Begriff der “weissen Männer” genau das, was Damore unterstellt wurde: Pauschale Geschlechtsstereotypen, versehen mit Rassismus und Sexismus. Ausserdem: Wer als alter, weisser Mann wirklich keine Veränderung will, feiert kein Memo, das mehr Veränderung fordert. Allenfalls können sich weisse Männer von Damores keinesfalls dummer Einschätzung bestätigt sehen, dass moderne Firmen unter Gender- und Diversityideologie tatsächlich intolerant sind, Andersdenkende zum Schweigen bringen und sie, wenn der Mob im Internet nur laut genug lügt, auch sofort feuern. Sogar wegen eines internen Textes, der sich für Diversity ausspricht. Ausserdem versprachen Googlemitarbeiter im veränderten “Arbeitsumfeld” nachweislich, Unterstützer von Damores Thesen zu bestrafen. Die gibt es tatsächlich: Bei einer Umfrage sprach sich eine Mehrheit gegen seine Entlassung aus.

Nun hat die Empörung im Netz für James Damore und Google eine Vorgeschichte: Damore hat nach eigene Angaben Diversitytrainings erlebt, die an sektenartige Rituale erinnern und arbeitsrechtlich wegen der möglichen Benachteiligung von Männern problematisch sind. Breitbart hat dazu gleich eine ganze Serie über genervte männliche Googlemitarbeiter gemacht, weil der Fall Amerikas alternativen Konservativen in ihren Konflikten mit der regressiven Linken entgegen kommt. Google selbst ist wie das ganze Silicon Valley wegen Ermittlungen staatlicher Behörden, Klagen und Berichten über Sexismus unter Druck. Bei James Damore konnte Google mit geringem Aufwand zeigen, dass es gegen Sexismus vorgeht, und schuf damit einen klagefreudigen Märtyrer. Es folgt eine vergleichweise offene Debatte, die im Gegensatz zu den ersten Reaktionen und zur uniformen deutschen Verdammung vielschichtig, interessant und nicht verständnislos ist. Die New York Times stellte sich in einem Meinungsstück hinter Damore, unterstützte seine Thesen – und forderte den Rücktritt des Google-CEOs.

Schliesslich hatte sich Damore bemüht, seine Thesen wissenschaftlich zu unterfüttern. Das linientreu progressive Magazin Slate beantwortete das Bemühen mit dem Text einer Feministin, die sich dafür aussprach, Wissenschaft nicht mehr mit Wahrheit gleichzusetzen.

Bei dieser Dominanz der regressiven Linken ist Damore in der gleichen Hexenjagd angekommen, die auch schon Richard Dawkins, Tim Hunt, die Opfer amerikanischer Rape Hoaxes, Jörg Kachelmann und Jacob Appelbaum erleben mussten: Eine Empörungswelle, die sich nicht im Mindesten für die Meinung der Beschuldigten interessiert und das auch nicht tun muss. Minister können sich angesichts einer Kampagne für eine später verurteilte Gina Lisa verwenden, sich zu ihrem Team erklären, und müssen nicht zurücktreten. Vertreter der Medien haben auch bei groben Falschdarstellung keine beruflichen Konsequenzen zu befürchten: Es geht schliesslich um die gute Sache, wenn man mit Oktoberfestlügen hausieren ging. Damore hat in diesem Klima der Ignoranz gegenüber Andersdenkenden längst seinen Stempel als Sexist, Frauenhasser und Neuer Rechter – weil er, wohlgemerkt, über andere und bessere Wege zu mehr Diversity reden wollte, und dabei genau die Prozesse kritisierte, die an ihm exekutiert wurden. Hier einmal ein Beispiel von der ZEIT mit der Manifest-Fake-News:

Möglicherweise denken die Bovensiepens, Valentis und Agentinnen dieser Welt, dass sie damit gezeigt haben, wie wenig man die Realität braucht, wenn es um die Durchsetzung der richtigen Ziele geht. Für mich als das, was man gemeinhin als alten, weissen Mann bezeichnet, ist die Lektion dagegen eine andere: Es bringt überhaupt nichts, wenn man sich zwar für das hehre Ziel einsetzt, aber auch nur minimal bei Weg dorthin abweichen möchte. Wer das tut, wird genau so verdammt und geschmäht wie jemand, der der kein Binnen-I setzt und breitbeinig U-Bahn fährt. Es ist wie beim gescheiterten Wiki Agentin: Alle Abweichler kommen in einen Topf, alle werden auf die gleiche Art und Weise beschimpft – und alle, die es tun, hassen Trump und wollen lieber Clinton. Die Google-Vizepräsidentin für Diversity und Governance, die Damore frühzeitig schärfstens verurteilte, half Clinton im Wahlkampf.

Ein Wahlkampf, nach dem viele schockiert waren, warum so viele Männer, auch gut ausgebildete Männer, für Trump gestimmt hatten. Und so viele weisse, privilegierte Frauen. Warum Clinton vor allem auf Frauen aus Minorities zählen konnte – die Hauptgeförderten der Diversitypolitik. Kommentatoren schimpften damals über die Falschwähler, wie sie heute über die Damoreversteher schimpfen: Sie würden nicht begreifen, dass der richtige Weg ein anderer ist, und nur aus egoistischen Gründen nicht das tun, was Clinton und die meisten Medien wollten: Eine bessere Welt. Eine Welt wie der Mountain View Campus von Google, dem Inbegriff des anderen, besseren, liberalen Amerikas. Die Zukunft.

Wie diese Zukunft von den Redaktionsbüros von Gizmodo mit ihren Fälschern bis zur Perpetuierung von Stereotypen und Feindbildern – die Nerds, die weissen Männer – in Deutschland aussieht, hat man eindrucksvoll gesehen. Die Zukunft war nicht eben übervoll mit den von Damore so gelobten sozialen Kompetenzen der Frauen, sofern sie sich Feministinnen nennen. Mag sein, dass Trump fragwürdige politische Entscheidungen trifft, von Politik nichts versteht, und sich gegenüber dem Iran und Nordkorea im Ton vergreift. Das sind problematische Staaten mit atomarer Rüstung. Damore ist nur ein Mitarbeiter, der für den internen Gebrauch in einem Diskussionspapier aufgeschrieben hat, was er so denkt, und so denkt er sicher nicht allein. Für diese denkenden, aber medial kaum repräsentierten Personen ist die Trump Administration möglicherweise auch nur die viertschlechteste aller möglichen Welten – aber noch weit vor den Mullahs, Kim Jong Un und der schönen, neuen Welt des Diversityzwangs mit Volkstribunal und öffentlicher sozialer Hinrichtung der Konterrevolutionäre, von der sich inzwischen auch die New York Times merklich absetzt.