Die Aufkündigung eines Übereinkommens, das nie eines gewesen ist

Draussen funkelte die Sonne über den Dächern von Meran, der wolkenlose Himmel dehnte sich von Bergeshöhen zu lieblichen Tälern, drinnen im Hotel gab es kein Internet, sondern nur ein TV-Gerät, und vor dem lag ich und lachte. Ich habe es ja nicht so mit der Glotze, für mich ist diese Form der Unterhaltung stets aufs Neue eine schockierende Erfahrung, aber an diesem Morgen lachte ich. Im Fernseher bekundete nämlich eine Vielzahl von hollywoodesk-älplerisch bekleideten Schluchtenbewohnern, wie schlecht es ihnen jetzt ginge, da ihr Idol, ihr Held, ihr Märtyrer Jörg Haider alkoholisiert in einen Betonpfeiler gefahren sei. Zum Frühstück nahm ich die beste schwarzbraunwiediehasel-Nusstorte meines Lebens und überhaupt habe ich selten so einen schönen Tag gehabt.

Das tut man natürlich nicht, sagt die allgemeine Lehre, der gute Christenmensch hält sich an die Regel, über Verstorbene sage man nichts ausser Gutes: De mortuis nil nisi bonum dicendum est. Der kleine Lateiner weiss, das ist ein Imperativ, und so könnte man vielleicht an eine lange Tradition glauben, der man sich besser unterordne. Es macht den Eindruck, als hätte sich Generation um Generation des guten Zusammenlebens und der Vergebung befleissigt, die Zähne zusammengebissen und der verstorbenen Person, so mies und hinterfotzig sie auch gewesen sein mag, mit diesem Verhalten nach dem Tod gezeigt, dass sie selbst eben nicht so sind, und Anstand haben. Die Sache hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Sie war ganz anders, in unserer christlichen Gesellschaft.

Das liegt allein schon daran, dass das Werk, in dem sich dieser Spruch in die Gegenwart gerettet hat, im Mittelalter vollkommen vergessen war. Angeblich stammt der Spruch vom Spartaner Chilon, der in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. lebte. Erst 800 Jahre später wurde diese Aussage dann von Diogenes Laertius in einem Sammelwerk über das Leben und die Lehren der antiken Philosophen festgehalten. Natürlich kann man nun sagen, dass so eine Empfehlung in der griechischen Antike nicht gar so schwer wie im christlichen Moralgebäude umzusetzen ist; Sklavenhaltung, andere Städte niederbrennen, deren Bewohner in die Sklaverei verkaufen, das alles galt den Griechen mehr als normales Geschäft denn als fragwürdig. Wer die Ilias und ihre Schlächtereien kennt, dem dürfte bekannt sein, dass es erst problematisch wird, wenn man einen Sohn vor den Augen des Vaters umgebracht, den Leichnam geschändet und um die Stadt geschleift hat. Alles andere, Mord, Vergewaltigung, Angriffskriege aus niedersten Beweggründen, machte damals keinen Prozess in Den Haag oder irgendeine Form von gesellschaftlicher Ächtung, sondern einen guten Ruf von der Antike bis heute. Über Verstorbene nur Gutes? Gar nicht schwer, wenn es kaum Schlechtes gibt.

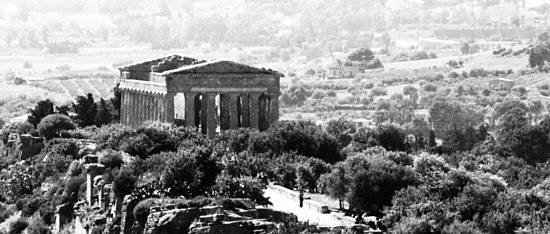

Ein schönes Beispiel für diese Haltung ist der Tyrann Gelon, der in Sizilien lebte: Er liess sich als Herr von Gela von den vertriebenen Oligarchen aus Syracus bezahlen, um sie in ihrer Heimat wieder an die Macht zu putschen. Dort machte er sich selbst zu ihrem Tyrannen und befriedete sie, indem er ihre Gegner durch unschönste Terrormassnahmen ausschaltete, und den Oligarchen wichtige Posten gab. In anderen Städten, die er eroberte, verkaufte er die armen griechischen Schichten zur Finanzierung seiner Söldnerheere in die Sklaverei. Ausdrücklich hasste er alle, die nicht seinen sozialen Vorstellungen entsprachen. Hat man die politische Opposition erst mal in ihrem Blut ertränkt und deren Frauen zum persönlichen Vergnügen der Reichen verkauft, und alle anderen möglichen Störer umgesiedelt – heute würde man sagen, nach Klassenzugehörigkeit gesäubert – und unterdrückt man sie mit gekauften Halsabschneidern, ist so ein System stabil, viel stabiler als unser Bankensystem. Aber als dann 150 Jahre später die Demokratie in Syracus eingeführt werden sollte, wollten die Bürger dennoch das Standbild des Gelon behalten: Hatte er in einem Krieg doch das gesamte Heer der Karthager massakriert. De mortuis nil nisi bonum dicendum est. So ging das damals.

Das Christentum hat erst mal vergessen, wer Chilon von Sparta und Diogenes Laertius gewesen sein sollen. Sagte man im Mittelalter „De Mortibus“, hätte der Gebildete eher an den Bestseller dieser Tage gedacht, der ebenfalls so begann: De mortibus persecutorum (Von den Todesarten der Verfolger), geschrieben vom Kirchenvater Lactantius im frühen 4. Jahrhundert. Das Buch ist eine wüste Propagandaschrift gegen römische Herrscher, die wirklich oder nur angeblich durch brutale Christenverfolgungen aufgefallen waren, und deren wenig angenehme Todesarten der Autor schaurigst ausgestaltete und erlog. „Splatter“ würde man diese Gattung heute nennen, niedrig, billig, schnell hingeschmiert, wahrlich kein Meisterwerk und selbst unter den reichlich dogmatischen Schriften des Lactantius ein böser Ausreisser – aber eben auch heiß begehrt bis in die Neuzeit als moralische Gruselschrift: So ergeht es jenen, die nicht nach christlichen Vorstellungen leben. Alles Schlechte über die Toten.

Das Christentum nämlich war eine Religion, die bis in die Neuzeit hinein unter anderen Prämissen als die Antike mit ihrem freudlosen Schattenreich der Seelen funktionierte: Die Toten sollten gar nicht allzu gut aussehen, ganz im Gegenteil, denn das Seelenheil im Jenseits war nur durch kirchenkonformes Leben im Diesseits und jede Menge Qualen im Fegefeuer, wenn überhaupt, zu erreichen. Das Christentum braucht dringend die Vorstellung, dass der Mensch sich etwas zuschulden hat kommen lassen: So verkauft man Ablässe, so kassiert man Spenden und Einnahmen für Seelmessen, so hält man die Leute bei der Stange und verwandelt Sünden in Profite. Und deshalb achtete die Kirche auch im Mittelalter darauf, die ihres Erachtens Richtigen in den Ruf der Heiligkeit zu stellen, und die anderen auch nach dem Tod noch zu verfolgen, schlecht zu schreiben und auch nichts dagegen zu haben, wenn man den ein oder anderen auch nach dem Tod noch einmal aus dem Grab riss und vierteilte. Verbrannte. Den Kopf zur Abschreckung an ein Tor nagelte. Sicher, das waren Ausnahmen, aber generell begann mit dem Tod die wenig erbauliche Abrechnung des Jenseits, die nur die Gnade der Kirche verkürzen konnte. Cuncta stricte discusurus, heisst es im Requiem: Nichts könnte weniger unserer abendländisch-christlichen Kultur, so man sich unbedingt darauf berufen wollte, daher weniger entsprechen als lässiges „De mortuis nil nisi bonum dicendum est“.

Und so überrascht es auch nicht, dass nicht nur die Grossen mit den Kleinen und ihrem Andenken unschön verfuhren, sondern auch die Armen gar nicht selten den Tod der Reichen feierten. Als der Sonnenkönig Ludwig XIV. unter Hinterlassung eines kriegsbedingten Schuldenbergs – damals konnte man nicht wie Gelon mal eben Menschen in die Sklaverei verkaufen – letztlich starb, berichten die Chronisten von ausgelassenen Feierlichkeiten seiner ausgepressten Untertanen. Mit Spott, Geigenspiel und Tanz soll man die Feierlichkeiten gehörig gestört haben. Man hat das damals wohl so hingenommen, denn das Volk wusste nichts von Sprüchen wie „De mortuis nil nisi bonum dicendum est“. Man hatte die Schrift des Diogenes Laertius zwar im 15. Jahrhundert wiederentdeckt und ins Lateinische übersetzt. Aber es dauerte beim gemeinen Volk und auch beim gemeinen Adel ein wenig länger, bis sich diese Weisheit allgemein durchsetzte.

Dieses allgemeine Gefühl, dass man Pietät zu wahren hat, und eine zynische Machtpolitikerin, die ihr Volk in die Leibeigenschaft an die Banksteroligarchen und Privatisierer verkaufte, nach dem Tod nicht mit ihren Missetaten konfrontieren darf, dass man nicht den Champagner öffnen und auf ihrem Grab tanzen möchte, dass man zu schweigen hat und nicht feiern darf, und dass ein Sender ein Lied nicht spielen darf, weil Pietät für so eine Person vor die Freiheit der Meinung und des Ausdrucks geht: Das gibt es. Immer wieder. In Haiders Kärnten, in Nordkorea musste man weinen, unter Gelon in Sizilien war auch Ruhe, im wilhelminischen Deutschland und in Metternichs Herrschaftsbereich, in Stalins Russland und anderen Systemen, die gerne moralische Vorwände finden, um die Freiheit des Menschen einzuschränken. Herrscher leben und Herrscher sterben, da ist nichts dabei, aber die Freiheit musste von Gelon bis in die Gegenwart immer wieder neu erkämpft werden. Und man kann zurecht fragen, was eine Freiheit eigentlich wert ist, wenn man für jene, die achtlos über Leichen gingen, voller Achtung zu schweigen hat, wenn sie als Leiche vorbeigekarrt werden.

Übrigens, „De mortuis nil nisi bonum dicendum est“-Chilon von Sparta war nicht nur Philosph, sondern auch derjenige Diktator, der aus seiner Stadt eine komplett durchorganisierte Militärdiktatur gemacht hat, in der die rechtlosen Heloten das Essen für die Kriegerkaste heranzuschaffen hatten. Man überlege sich also gut, wer hier pietätvoll wem nach dem Mund zu reden vorgibt. Nicht dass unsere Ahnen in 2600 Jahren vielleicht mal Kim Jong Il oder Pol Pot zitieren, wenn sie ihre Diktatoren und Oligarchen ungestört zu Grabe tragen möchten.

HINWEIS:

Ungestört von Administrationselend und Ärger wegen der Freischalterei kann man seine Kommentare auch zum Kommentarblog tragen, wo das alles sehr viel leichter und einfacher geht.